di Lorenzo Marziali

Le foreste non sono solo serbatoi di legname, ma svolgono altre funzioni che con il tempo hanno superato per importanza quella produttiva: aiutando il clima e riducendo l’effetto serra, favoriscono la biodiversità dando rifugio alla fauna e forniscono straordinarie opportunità di svago e di studio, incrementando cosi il richiamo turistico. I metodi di gestione delle foreste tradizionalmente applicati spesso non tengono conto di questa pluralità di aspetti. Da diverso tempo si sta cercando di adeguare la selvicoltura (la gestione del bosco) per renderla funzionale anche al ruolo fondamentale che le foreste hanno nel contenere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (ManFor C.BD.).

Alle funzioni storiche di protezione e produzione, oggi, si sono aggiunte altre funzioni emergenti, quali, la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico in atto con conseguenza del sequestro del carbonio atmosferico tramite l’attività di fotosintesi e il suo deposito nella biomassa degli alberi e nel suolo della foresta; ed il mantenimento/aumento della diversità delle comunità vegetali ed animali che vivono nell’ecosistema foresta per contrastare la perdita di biodiversità complessiva a livello globale (Picchio et al., 2014).

Le foreste oggetto di studio, ricadono nel territorio veneto e in quello calabrese, la prima in Cansiglio (BL) e la seconda a Mogiana (VV); sono foreste storicamente coltivate secondo regole di buona prassi selvicolturale e piani di gestione, che ne hanno regolato lo sviluppo in tutte le fasi di vita fino alla maturità e alla rinnovazione naturale. Il presente studio ha come obbiettivo principale la valutazione della sostenibilità delle utilizzazioni forestali in funzione degli specifici dettami selvicolturali. Ed in particolar modo si andrà ad evidenziare, quelli che sono i danni riscontranti al suolo e alle piante non destinate al taglio durante le utilizzazioni. Tutto questo è importante, per valutare il metodo meno impattante in termini di sostenibilità e il più produttivo in termini di prelievo legnoso, derivante da una corretta gestione forestale.

Di fronte agli studi svolti è importante sottolineare il concetto di sostenibilità codificato nel 1987 dalla Commissione delle Nazioni Unite per l’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), tramite la pubblicazione del Brundtland Report che esplicitava la prima definizione ufficiale di sostenibilità come “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” ossia “Lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le esigenze delle generazioni future”

Obiettivi

Gli interventi di gestione e i rilievi sono stati realizzati su aree test situate nei due cantieri oggetto di studio; boschi pubblici e storicamente gestiti. Il lavoro svolto si soffermerà in particolar modo su tre obiettivi:

– Danni al soprassuolo;

– Danni al suolo;

– Valutazione della gestione forestale sostenibile tra Sistema Selvicolturale Innovativo e Sistema Selvicolturale Tradizionale.

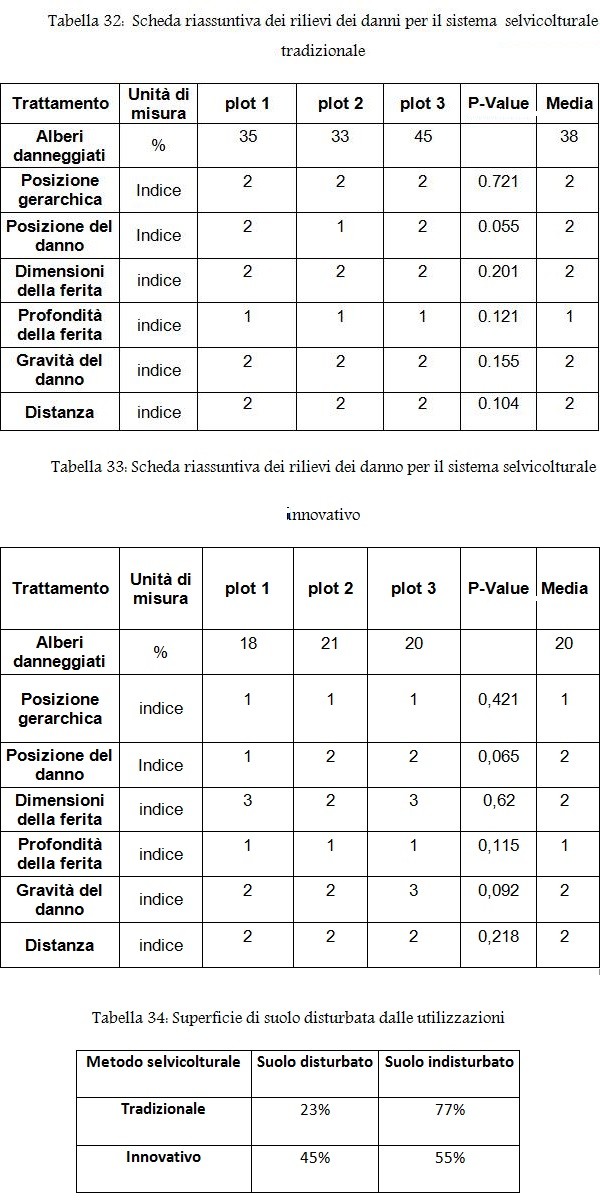

Gli obiettivi prefissati vertono alla valutazione dei danni – soprassuolo e suolo – post-utilizzazioni in due cantieri forestali italiani, Cansiglio (BL) e Mongiana (VV), nei quali, in entrambi i siti, sono stati messi in atto due differenti tipi di utilizzazione forestale, un Sistema Tradizionale ed un Sistema Innovativo/Multifunzionale. Ciò ha permesso di confrontare ed analizzare in entrambi i siti/cantieri i danni riscontrati nelle particelle a gestione Tradizionale e quelle a gestione Innovativa, valutando in fine il sistema più sostenibile dal punto di vista produttivo e multifunzionale/socio-ricreativo.

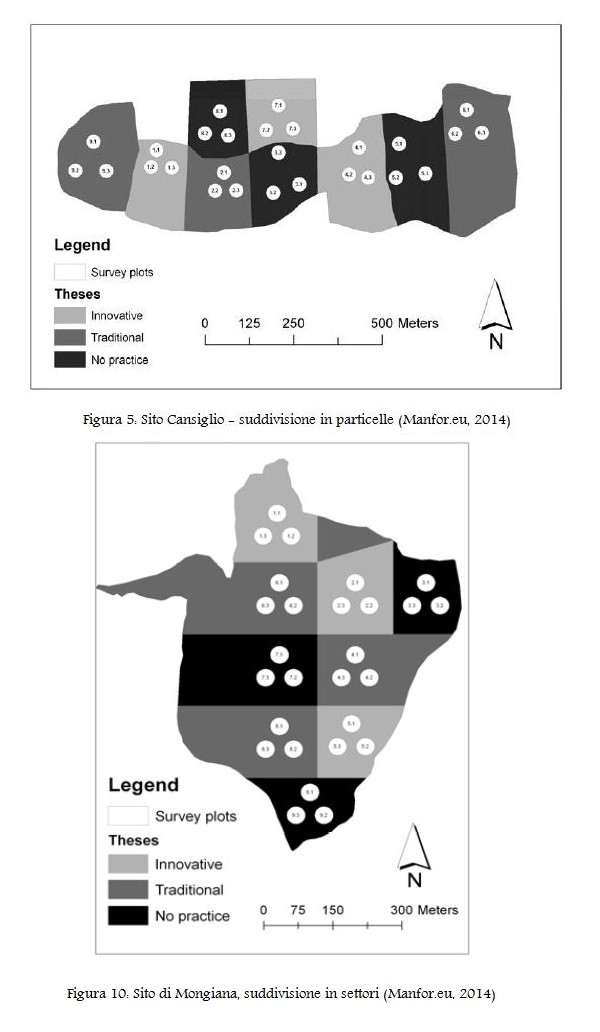

Bosco del Cansiglio (BL)

L’area è collocata nella regione Veneto, in Provincia di Belluno (al confine con la Provincia di Treviso). La gestione forestale è svolta direttamente dal Corpo Forestale dello Stato.

L’area risulta inclusa nelle riserva naturale Biogenetica Pian Parrocchia-Campo di Mezzo (fondata nel 1977). La superficie totale è di 667 ettari e la specie dominante è il faggio. Il tipo di gestione principale è la fustaia. Generalmente dai 700 ai 1000 m3 del legno vengono estratti per ogni intervento. La foresta è inclusa nella Zone di Protezione Speciale (ZPS, 79/409 / CEE) e in Siti di Importanza Comunitaria (SIC, 92/43 / CEE

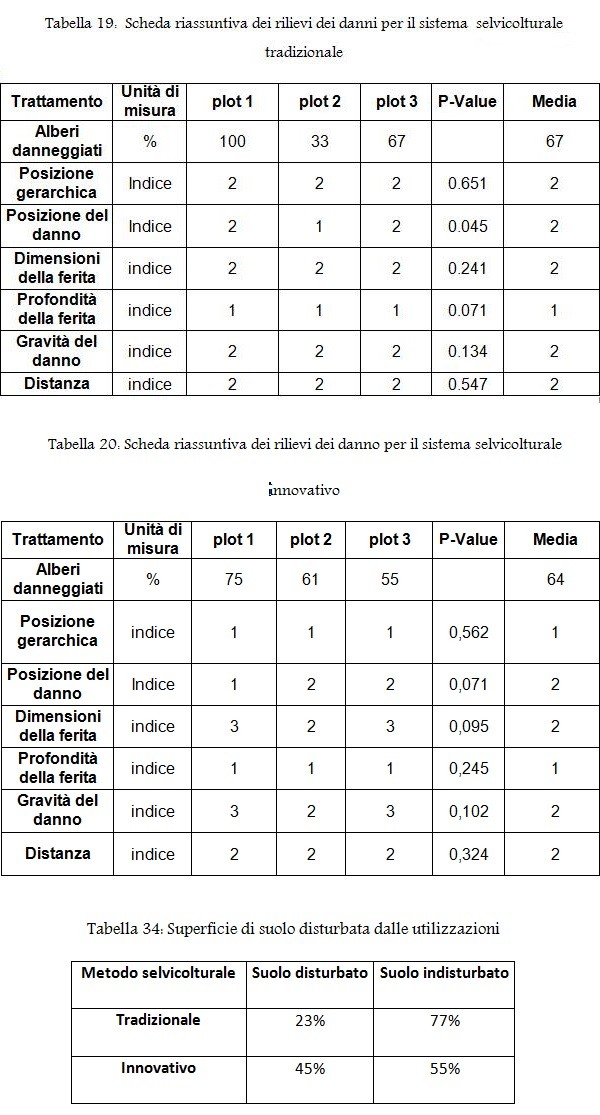

Bosco di Mongiana (VV)

L’area di studio è situata nella regione Calabria, precisamente nel comune di Mongiana in Provincia di Vibo Valentia. La gestione forestale è esercitata direttamente dal Corpo Forestale dello Stato. La superficie forestale presa in esame ricade nel territorio nella Riserva Biogenetica Marchesale. La superficie totale è di 1257 ettari.

La Vegetazione interessata al taglio è costituita da una fustaia di faggio con la presenza di una piccola area mista – 5% della superficie totale – ad Abete bianco.Dal 2000 al 2009 gli interventi selvicolturali sono stati realizzati su oltre 108 ettari.

Sistemi Selvicolturali applicati

Il criterio tradizionale applicato

Consiste nel periodico (ogni 20-25 anni) diradamento (taglio parziale) e rimozione dal bosco degli alberi recessivi dal piano principale (dominati), danneggiati o malformati in modo andante su tutta la superficie per ridurre il livello di competizione corrente ed ottimizzare la distribuzione nello spazio di crescita. Dopo questo tipo di intervento, la struttura spaziale del bosco rimane uniforme e la copertura delle chiome viene interrotta solo in modo occasionale. La periodica raccolta del materiale legnoso selezionato dalla dinamica naturale (le dimensioni dei singoli alberi e quindi lo spazio occupato aumentano con l’età del bosco e quindi il loro numero complessivo diminuisce) non muta quindi la fisionomia strutturale né i principali parametri ecologici.

Il criterio innovativo applicato

Si articola su: (1) individuazione di un numero (relativo all’età e alla densità del bosco) di soggetti selezionati per buona conformazione del fusto e sviluppo della chioma; (2) taglio localizzato degli alberi perimetrali ai soggetti scelti (diretti competitori a livello di chioma) per garantire lo sviluppo armonico e vitale degli alberi selezionati, fino ad età anche molto superiori a quelle definite oggi per il taglio finale di rinnovazione della fustaia. Si interrompe l’uniformità della struttura, tendenzialmente monoplana. Si aumenta, e soprattutto si prolunga nel tempo la capacità di sequestro del carbonio (chiome e apparati radicali più espansi e più attivi) e si creano vuoti parziali nella copertura delle chiome. Questi vuoti consentono la penetrazione della radiazione termica e luminosa e della precipitazione (variazione del microclima interno), incrementano l’attività dei microorganismi del suolo, l’insediamento di vegetazione erbaceo-arbustiva (aumento della biodiversità vegetale) e la creazione di ulteriori habitat, nicchie ecologiche e sorgenti di nutrimento (catene alimentari pianta-insetto-predatore) con aumento della diversità complessiva. La fisionomia del bosco risultante (struttura orizzontale e verticale) è più articolata rispetto al modello di selvicoltura applicato in precedenza. Lo stesso intervento colturale sarà ripetuto con un intervallo di 20-25 anni. Insieme alle pratiche di selvicoltura attiva applicata (diradamento) sono stati rilasciati alcuni alberi morti in piedi (sia interi che stroncati) e a terra (tra quelli tagliati) per aumentare la quantità di legno morto secondo i parametri riconosciuti ottimali per le foreste europee e sviluppare così la presenza di organismi decompositori e ulteriori catene trofiche, utili a completare il ciclo biologico della sostanza organica nella foresta.

Materiali e metodi

Le metodologie di ricerca sono state sviluppate ed implementate sulla base di protocolli internazionali e nazionali prendendo inoltre come base di partenza anche ricerche svolte in passato dal gruppo di lavoro di utilizzazioni forestali dell’UNITUS-DAFNE. Quando si è reso necessario le metodologie sono state opportunamente elaborate ed adattate al contesto specifico della ricerca (Picchio et al., 2011, 2012).

Rilievo danni al soprassuolo

Le superfici possono essere stimate per via campionaria tramite segmenti lineari (transect lineari) (Corona, 2000), per tale studio si è optato per la scelta di segmenti lineari, con lunghezza di 50 m e larghezza di campionamento di 1 m, per un totale di superficie campionata ad unità di 50 m2. La scelta del punto di partenza dei transetti e la direzione onde evitare delle influenze di carattere soggettivo è stata fatta attraverso la seguente metodologia: sovrapponendo alla cartografia un reticolo con maglie di 40 m X 40 m con criterio random sono stati selezionati dei punti, corrispondenti ai nodi del reticolo, i quali una volta individuati sul terreno con l’ausilio del GPS sono stati impiegati come punti di partenza dei transetti. Ogni punto è stato base di partenza per 4 transetti tracciati con l’ausilio della bussola puntando i 4 punti cardinali (N, E, S, O).

Per ogni transetto le indagini eseguite hanno portato al rilievo dei seguenti parametri (Concerted Action N° AIR3-CT94-2097, 1997):

· Numero di piante (n): questo valore ci ha permesso di andare ad individuare il numero di piante per ettaro danneggiate;

· Diametro delle piante a 1,3 m dal suolo: è stato preso anche in questo caso prima e dopo il diradamento in modo tale che si possano fare delle osservazioni utili sulle dimensioni dal materiale asportato e sul materiale rimasto in piedi;

· Posizione della piante nel popolamento: in questo caso la posizione della pianta nel popolamento ci ha permesso di rilevare se la pianta all’interno del transetto fosse dominante, codominante o dominata in funzione del popolamento;

· Rinnovazione presente (n): il valore di rinnovazione è stato rilevato nella fase di post diradamento andando a contare il numero di piante e le specie presenti;

· Localizzazione del danno sulla pianta (m): la suddivisione è stata operata seguendo uno schema che ha permesso di suddividere la pianta in quatto fasce di altezza, la prima che comprende la radice, la seconda il colletto, poi da 30 cm a 100 cm ed in fine da 100 cm in su;

· Estensione del danno (cm2): anche in questo caso la dimensione del danno, espressa in cm2, è stata suddivisa in quattro parti. Danni con estensione fino a 10 cm2, danni con estensione compresa tra 10 cm2 e 50 cm2, danni con estensione tra 50 cm2 e 200 cm2 ed in fine danni sopra i 200 cm2;

· Natura del danno: in questo caso si sono formate tre categorie per descrivere macroscopicamente il tessuto vegetale danneggiato e sono formate da piante con danni solo sulla corteccia, piante con danni al libro e piante con danni che interessano il legno;

· Causa del danno: indichiamo in questo caso cosa ha effettuato il danno suddividendo i possibili motivi in tre categorie. La prima è l’esbosco, la seconda l’abbattimento e la terza l’atterramento;

· Gravità del danno: per ottenere questo valore si è costituta una matrice dove si è messo in relazione l’estensione del danno e la natura del danno in modo tale da ottenere un valore medio che indichi numericamente la gravità del danno in funzione di due variabili, appunto l’estensione (espressa in classi numeriche crescenti da 1 a 4) e la natura (espressa in classi numeriche crescenti per importanza da 1 a 3). Successivamente all’interpolazione di questi due parametri del danno è stato individuato un valore numerico utilizzato per determinate se il danno può essere considerato grave o non grave. Il valore di riferimento è il sei, infatti il danno è considerato non grave se la matrice restituisce un valore inferiore a sei; è grave se restituisce un valore uguale o superiore a 6. I risultati emersi dalla matrice possono essere ottenuti dalle seguenti interpolazione dei due fattori che costituiscono la matrice: 1×1, 1×2, 1×3, 1×4, 2×1, 2×2, 2×3, 2×4, 3×1, 3×2, 3×3, 3×4.;

· Distanza della pianta dalla pista (m): anche in questo caso le suddivisioni sono diverse, 0-2 m, 2-4 m, 4-6 m, 6-8 m, 8-10 m, >10m;

· Zona percorsa dai mezzi o dal solo carico (caso dello strascico indiretto): considerando l’intera lunghezza del transetto si è misurata con la rotella metrica la zona disturbata e la zona non disturbata.

Rilievi danno al suolo

Il suolo, a causa delle utilizzazioni, può subire dei danni di natura biologica, fisica e chimica, che comportano il compattamento del suolo e la relativa perdita di biodiversità. Il nostro intento è mirato a stabilire in maniera speditiva i possibili danni riscontrati al suolo post-utilizzazioni; con indagini prettamente di campo tramite prelievo di materiale. A tal proposito le caratteristiche fisiche per l’esattezza quelle meccaniche sono di sicuro le più importanti. Per il rilievo delle caratteristiche del suolo sono disponibili diversi strumenti d’indagine come penetrometri, infiltrometri, scissometri, ma i risultati ottenuti in una situazione eterogenea come quella del suolo forestale ne compromette spesso l’attendibilità. A tal proposito si è scelto di effettuare delle indagini cosiddette incrociate. In particolar modo ci si è basati come dato principale alla densità bulk del suolo anidro, si tratta di una metodologia di rilievo semplice e ampliamente utilizzata per questo tipo di studi riferiti alle utilizzazioni forestali (Picchio et al., 2009, 2011, 2012; Carter et al., 2000; McDonald & Seixas, 1997). A questo parametro, densità Bulk, sono stati affiancati prelievi effettuati con penetrometro e scissometro; ed i dati risultati sono stati successivamente oggetto di indagine statistica mirata a valutare la compattazione del suolo dopo gli interventi selvicolturali. Lo scopo preminente è stato quello di poter valutare in che misura i mezzi meccanici hanno modificato la struttura fisica degli orizzonti superficiali del suolo.

Cantiere Pian Cansiglio (BL) – Dati

Cantiere di Mongiana (VV) – Dati

Conclusioni

Dai risultati ottenuti si evince che la scelta di un Sistema Selvicolturale Innovativoè l’unica strada percorribile per una gestione forestale sostenibile, mirata alla conservazione della biodiversità, all’aumento degli eco-servizi del bosco, senza intaccare e compromettere la quantità e qualità del materiale legnoso prelevato.

Un consiglio attuativo per diminuire i danni sicuramente è quello di attuare una maggiore sorveglianza tecnica e di impiegare del personale ben preparato e qualificato, aumentando le loro conoscenze sulle norme della GFS e responsabilizzandoli maggiormente, ulteriore stimolo potrebbe essere un sistema di remunerazione che prenda in considerazione la qualità del lavoro, tutte condizioni che porterebbero ad una diminuzione dell’impatto degli interventi selvicolturali.

Infine proprio in base a quanto scaturisce da questo lavoro è bene aumentare il livello di dialogo e programmazione tra le scelte selvicolturali e la fattibilità esecutiva dell’intervento.

Sintesi della Tesi di Laurea Magistrale:

– Valutazione della Sostenibilità delle Utilizzazioni in Boschi misti di Faggio (Fagus sylvatica L.)

LAUREANDO: Lorenzo Marziali (E-mail: marziali.lorenzo@hotmail.it)

RELATORE: Dott. Rodolfo Picchio

Università degli Studi della Tuscia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AGRICOLTURA, LE FORESTE, LA NATURA E L’ENERGIA – DAFNE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL’AMBIENTE FORESTALE E DIFESA DEL SUOLO (LM-73)

CURRICULUM: RESTAURO DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

|