- UNESCO: la Cucina Italiana è Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità - Federdoc: “Un riconoscimento che valorizza l’identità nazionale e il ruolo delle Denominazioni d’Origine nella cultura italiana” Federdoc accoglie con grande […]

- La cerimonia di Premiazione World Cheese Awards (WCA) e International Dairy Awards in scena venerdì 5 dicembre 2025 - SI CELEBRANO ICDA E WCA, OSPITE IL GALLESE DAI WILLIAMS Sindaci e agricoltori in Sala del Tricolore per le premiazioni […]

- Il perfetto Frutto Gourmet”: La Pera dell’Emilia Romagna IGP punta sulla ristorazione e sui consumatori attenti a salute e benessere - Presentati il 2 dicembre a Bologna un nuovo progetto e le campagne di comunicazione, insieme ai dati della produzione e […]

News

Esercizi di GLOBALG.A.P.® Versione 6.0. Le funzioni “accessorie” alla rintracciabilità: proprietà parallela, bilancio di massa e procedura di ritiro/richiamo -

Esercizi di GLOBALG.A.P.® Versione 6.0. Le funzioni “accessorie” alla rintracciabilità: proprietà parallela, bilancio di massa e procedura di ritiro/richiamo - In questo contributo sono trattati tre temi legati all’aspetto che sono coinvolti nel modello organizzativo definito dalla tracciabilità: la proprietà parallela (caso specifico), il bilancio di massa (attività di verifica e coerenza), ritiro/richiamo del prodotto (in caso di difettosità rilevata). La proprietà parallela è un particolare “stato” dell’operatore, nel quale si realizza la contemporanea presenza, per la medesima referenza, di prodotto certificato e prodotto non certificato. La situazione è ammessa solo a fronte di un sistema di tracciabilità in grado di marcare ed identificare in maniera puntuale i prodotti certificati da quelli non aventi il requisito. Si prevede che l’identificazione avvenga tramite il Global Gap Number (GGN), apposto su tutti i prodotti certificati GLOBALG.A.P.®. Il bilancio di massa consiste in una metodologia che prevede i bilanciamenti tra le partite in ingresso e quelle in uscita per uno specifico requisito...

Donato Ferrucci (Torino 1964), Docente sistemi qualità e certificazione dei prodotti alimentari ITS Agroalimentare Roma/Viterbo. Agronomo, pubblicista, e Master in Diritto Alimentare. Responsabile Bioagricert srl per l'area Lazio/Abruzzo/Umbria/Marche. Per info: Google “Donato Ferrucci Agronomo”. Nicolò Passeri, Dottore Agronomo, libero professionista. Consulente per imprese agricole ed agroalimentari in ambito tecnico legale. Svolge analisi economico-estimative e di marketing dei processi produttivi. Supporta le imprese nella valorizzazione in filiera delle produzioni e nello sviluppo e dei sistemi di certificazione volontari e regolamentati. Docente presso ITS Academy Agroalimentare.

La robotica in agricoltura -

La robotica in agricoltura - I Robot in agricoltura sono uno strumento che consente di svolgere differenti mansioni in vari ambiti: dalla mungitura in stalla alla semina in campo, al diserbo fino ad arrivare all’irrigazione passando per la mappatura dei suoli. L’utilizzo della robotica consente di rendere l’agricoltura più efficace sfruttando la rapidità e la sostenibilità lungo i vari processi produttivi. Questo è uno dei motivi per cui questo settore sta crescendo all’interno della filiera produttiva, la cui finalità è quella di ridurre tempi e costi, massimizzando la qualità dei raccolti aumentandone la resa, il tutto in un’ottica di gestione più sostenibile ottimizzando allo stesso tempo il lavoro nei campi. In sintesi, le ragioni principali che possono portare all’utilizzo di robot in agricoltura apportando un valore aggiunto sono...

Mauro Bertuzzi, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie presso la Facoltà di Agraria di Milano, è Presidente del Collegio dei revisori dei conti per l’Ordine interprovinciale di Milano e Lodi degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.

Istituto di Istruzione Superiore “F. Enriques” Castelfiorentino -

Istituto di Istruzione Superiore “F. Enriques” Castelfiorentino - L'Istituto di Istruzione Superiore "F. Enriques" di Castelfiorentino (Provincia di Firenze) è tra i più moderni della Toscana ed è costituito da quattro padiglioni che ospitano cinque indirizzi di studio e molti complessi di servizio (71 aule, auditorium da 400 posti, palestra, accesso a piscina coperta). Dirigente scolastico è la Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti. L’Istituto Superiore Statale "F. Enriques” diviene autonomo nel 1985, rappresentando fin da subito una vera e propria novità in quanto attua, nell’ottica di un rinnovamento della scuola, una delle più importanti sperimentazioni a livello nazionale. La sperimentazione dura circa un decennio. Successivamente, l’Istituto "Enriques” si è trasformato in un vero e proprio Polo scolastico della Valdelsa. In breve tempo, l’istituto “F. Enriques” si è imposto come realtà culturale del territorio, diventando sede di conferenze e corsi di diverso carattere, tra i quali: formazione tecnica superiore (IFTS), formazione del Fondo Sociale Europeo (FSE), formazione per il conseguimento della Patente Informatica Europea (ECDL) della Patente Europea della Qualità (EQDL), certificazioni linguistiche (Trinity, PET, FCE, DELF)...

La terra che resta: gestione e destino del suolo aderente a patate e carote -

La terra che resta: gestione e destino del suolo aderente a patate e carote - Nel settore agricolo, le colture ipogee come le patate e le carote pongono questioni particolari, non solo di carattere agronomico, ma anche normativo e gestionale. Durante il ciclo di produzione, infatti, le radici fittonanti e i tuberi si sviluppano a diretto contatto con il terreno, che aderisce naturalmente alla loro superficie esterna. L’adesione, favorita soprattutto dalla presenza di suoli a tessitura fine e argillosa, rappresenta una conseguenza fisiologica della coltivazione, ma genera al tempo stesso un materiale residuo – la cosiddetta “terra aderente” – che si separa in fase di raccolta e condizionamento. Dal punto di vista tecnico, l’operazione di separazione avviene mediante sistemi meccanici come vibrovagli che, attraverso un’oscillazione ad alta frequenza, permettono di rimuovere la frazione terrosa dai tuberi raccolti. Ciò consente non solo di migliorare la qualità commerciale del prodotto, ma anche di gestire in modo più razionale il materiale separato, che si presenta come suolo disgregato, pulito dalla parte organica, e riutilizzabile in diverse modalità...

Nicolò Passeri, Dottore Agronomo, libero professionista. Consulente per imprese agricole ed agroalimentari in ambito tecnico legale. Svolge analisi economico-estimative e di marketing dei processi produttivi. Supporta le imprese nella valorizzazione in filiera delle produzioni e nello sviluppo e dei sistemi di certificazione volontari e regolamentati. Docente presso ITS Academy Agroalimentare.

Aree Interne. Topografie della vulnerabilità e retoriche del declino (la malattia dell’ostrica) -

Aree Interne. Topografie della vulnerabilità e retoriche del declino (la malattia dell’ostrica) - Le Aree Interne rappresentano una delle più complesse e controverse configurazioni del territorio nazionale. Non si tratta semplicemente di porzioni geografiche distanti dai grandi poli urbani o dai servizi essenziali, le Aree Interne sono spazi vivi, attraversati da dinamiche storiche, culturali, economiche e simboliche che sfuggono a una mera classificazione funzionale. Eppure, nella narrazione istituzionale degli ultimi decenni, culminata con la Strategia Nazionale e, più recentemente, con il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), questi territori sono stati progressivamente ridotti a oggetti tecnici, sezionati da algoritmi di distanza, stratificati in mappe tematiche, decontestualizzati dal loro spessore antropologico e relazionale. Nel momento in cui il dibattito pubblico tenta di recuperare attenzione per i territori marginali, la risposta politica si cristallizza nella creazione di dispositivi normativi che traducono le Aree Interne in etichette operative, spesso svuotate di senso...

Donato Ferrucci (Torino 1964), Docente sistemi qualità e certificazione dei prodotti alimentari ITS Agroalimentare Roma/Viterbo. Agronomo, pubblicista, e Master in Diritto Alimentare. Responsabile Bioagricert srl per l'area Lazio/Abruzzo/Umbria/Marche. Per info: Google “Donato Ferrucci Agronomo”. Nicolò Passeri, Dottore Agronomo, libero professionista. Consulente per imprese agricole ed agroalimentari in ambito tecnico legale. Svolge analisi economico-estimative e di marketing dei processi produttivi. Supporta le imprese nella valorizzazione in filiera delle produzioni e nello sviluppo e dei sistemi di certificazione volontari e regolamentati. Docente presso ITS Academy Agroalimentare. Angelo Martella, Dottore Agronomo, Dottore di ricerca in “Science, Technology and Biotechnology for Sustainability”. Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa dell’Università della Tuscia. Si occupa dello studio della sostenibilità dei processi di produzione nel settore agroalimentare e di analisi economiche dei processi produttivi.

Istituto Tecnico “Enrico Fermi” Pontedera (Pisa) - L’I.T.C.G. “Fermi” è presente nella città di Pontedera (PI) sin dal 1959, con 165 alunni e, in passato e in periodi diversi, anche con sezioni staccate a San Miniato e Ponsacco. Il Fermi deve molto al Preside Silvio Guarnieri (1964-1968), al quale e stata intitolata l’Associazione culturale e sportiva che opera all’interno dell’Istituto, che, precorrendo i tempi, apri in orario pomeridiano la scuola agli studenti, offri loro l’opportunità di assistere a spettacoli di prosa, di lirica e a concerti; organizzo inoltre viaggi di istruzione, vacanze estive e attività di tirocinio presso vari enti pubblici e privati. Un forte impulso alla crescita dell’Istituto viene dato, a partire dai primi anni ottanta, dalla Preside Grazia Fassorra, sotto la cui gestione la scuola ha raggiunto, nell’A.S. 1987/88, la massima espansione, con 67 classi e oltre 1.500 studenti. Tutto ciò grazie alla forte spinta innovativa che ha visto l’attivazione nel 1981/82, prima scuola nella provincia di Pisa, dell’indirizzo sperimentale Programmatori, successivamente Mercurio (1992/93) e, nel 1985/86, dell’indirizzo sperimentale IGEA. Nell’A.S. 1991/92 viene istituito il corso Geometri che, con la sperimentazione “Progetto Cinque”, raggiunge un rilevante numero di iscritti. A seguito di successive riforme viene poi istituito, per un breve periodo, il Liceo Tecnico (1997/98)...

Istituto Tecnico “Enrico Fermi” Pontedera (Pisa) - L’I.T.C.G. “Fermi” è presente nella città di Pontedera (PI) sin dal 1959, con 165 alunni e, in passato e in periodi diversi, anche con sezioni staccate a San Miniato e Ponsacco. Il Fermi deve molto al Preside Silvio Guarnieri (1964-1968), al quale e stata intitolata l’Associazione culturale e sportiva che opera all’interno dell’Istituto, che, precorrendo i tempi, apri in orario pomeridiano la scuola agli studenti, offri loro l’opportunità di assistere a spettacoli di prosa, di lirica e a concerti; organizzo inoltre viaggi di istruzione, vacanze estive e attività di tirocinio presso vari enti pubblici e privati. Un forte impulso alla crescita dell’Istituto viene dato, a partire dai primi anni ottanta, dalla Preside Grazia Fassorra, sotto la cui gestione la scuola ha raggiunto, nell’A.S. 1987/88, la massima espansione, con 67 classi e oltre 1.500 studenti. Tutto ciò grazie alla forte spinta innovativa che ha visto l’attivazione nel 1981/82, prima scuola nella provincia di Pisa, dell’indirizzo sperimentale Programmatori, successivamente Mercurio (1992/93) e, nel 1985/86, dell’indirizzo sperimentale IGEA. Nell’A.S. 1991/92 viene istituito il corso Geometri che, con la sperimentazione “Progetto Cinque”, raggiunge un rilevante numero di iscritti. A seguito di successive riforme viene poi istituito, per un breve periodo, il Liceo Tecnico (1997/98)...  Esercizi di GLOBALG.A.P.® Versione 6.0. – Rintracciabilità -

Esercizi di GLOBALG.A.P.® Versione 6.0. – Rintracciabilità - Un modello di tracciabilità affidabile può essere implementato tenendo a riferimento la ISO 22005, “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione”. La norma UNI EN ISO 22005:2008 indica i principi e specifica i requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di un sistema di rintracciabilità. Rientra tra i sistemi di gestione aziendale di tipo volontario ed ha come campo di applicazione i prodotti agroalimentari qualora sia necessario stabilire la storia o il luogo di origine di un prodotto o dei suoi componenti peculiari (punto 1. Scopo e campo di applicazione ISO 22005). E’ definita inoltre come uno strumento tecnico e può essere applicata da un'organizzazione che opera in qualsiasi fase della filiera agroalimentare. L’obiettivo base è la dimostrata capacità di seguire il movimento di un alimento attraverso una fase specifica di produzione, lavorazione e distribuzione (3.6 Termini e definizioni ISO 22005)...

Donato Ferrucci (Torino 1964), Docente sistemi qualità e certificazione dei prodotti alimentari ITS Agroalimentare Roma/Viterbo. Agronomo, pubblicista, e Master in Diritto Alimentare. Responsabile Bioagricert srl per l'area Lazio/Abruzzo/Umbria/Marche. Per info: Google “Donato Ferrucci Agronomo”. Nicolò Passeri, Dottore Agronomo, libero professionista. Consulente per imprese agricole ed agroalimentari in ambito tecnico legale. Svolge analisi economico-estimative e di marketing dei processi produttivi. Supporta le imprese nella valorizzazione in filiera delle produzioni e nello sviluppo e dei sistemi di certificazione volontari e regolamentati. Docente presso ITS Academy Agroalimentare.

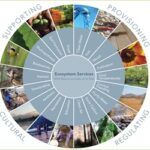

Dal Diario di Anna Frank il concetto di Servizi Ecosistemici -

Dal Diario di Anna Frank il concetto di Servizi Ecosistemici - Questo brano di Anna Frank appare più attuale che mai oggi, in un momento in cui il mondo ebraico è drammaticamente tornato alla ribalta e la Comunità Europea ha ridotto i fondi della PAC (Politica Agricola Comune) per il riarmo. La PAC è un pilastro fondamentale del bilancio dell'UE, destinato a sostenere il settore agricolo e le aree rurali. La riduzione dei suoi fondi potrebbe avere impatti significativi sull'agricoltura europea, diminuendo i sostegni diretti agli agricoltori e gli investimenti nello sviluppo rurale, compromettendo la competitività del settore, aumentando i costi di produzione e mettendo a rischio la sicurezza alimentare. La macellazione del maiale, un tempo un lavoro condiviso, era parte dell'eredità culturale legata all'agricoltura e alla zootecnia. Attraverso questi racconti, possiamo riscoprire il concetto di servizi ecosistemici...

Andrea Fioroni agronomo e zoonomo con formazione tecnico-scientifica nel settore delle produzioni animali. Già Agente di Pubblica Sicurezza, unisce competenze agroalimentari e sostenibilità, promuovendo una visione interdisciplinare dell’ambiente. Scrive per valorizzare il legame tra natura, uomo e cultura.

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Falcone” Barrafranca (EN) -

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Falcone” Barrafranca (EN) - L’ISISS Giovanni Falcone ha assunto la sua attuale configurazione il 1° settembre 2013, quando si è realizzata l’unione strategica di due storiche istituzioni scolastiche del territorio: da una parte l’ISISS “G. Falcone” di Barrafranca, sede dei Licei Scientifico, delle Scienze Umane e Classico, dall’altra l’IIS “G. Magno” di Valguarnera, che include gli Istituti Professionali per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR) di Barrafranca e Aidone, nonché l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali (IPSC) di Valguarnera. Offre percorsi formativi diversificati in tre comuni (Valguarnera, Aidone, Barrafranca). Dirigente scolastico è la Prof.ssa Maria Stella Gueli. L'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Giovanni Falcone" di Barrafranca ha origine il 1° novembre 1984, quando il Ministro per la Pubblica Istruzione ha firmato il decreto istitutivo di una sezione staccata dell'Istituto Magistrale per tutte le classi. Nel corso degli anni, l'offerta formativa si è ampliata con l'attivazione del Liceo Scientifico, intitolato all'illustre giurista e magistrato Giovanni Falcone. Successivamente, l'Istituto Magistrale originario è stato riorganizzato e trasformato in Liceo Pedagogico, per poi assumere definitivamente la denominazione di Liceo delle Scienze Umane, andando a costituire insieme al Liceo Scientifico l'attuale ISISS "Giovanni Falcone". Nell'ultimo decennio, l'offerta formativa dell'ISISS si è ulteriormente arricchita con l'attivazione del Liceo Classico. Inoltre, l'istituto ha accorpato al suo interno l'IPSASR (Istituto Professionale per i Servizi dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale) di Aidone e Barrafranca, nonché l'IPSC (Istituto Professionale per i Servizi Commerciali) di Valguarnera...