di Nicolò Passeri, Angelo Martella, Donato Ferrucci

Introduzione

Le Aree Interne rappresentano una delle più complesse e controverse configurazioni del territorio nazionale. Non si tratta semplicemente di porzioni geografiche distanti dai grandi poli urbani o dai servizi essenziali, le Aree Interne sono spazi vivi, attraversati da dinamiche storiche, culturali, economiche e simboliche che sfuggono a una mera classificazione funzionale.

Eppure, nella narrazione istituzionale degli ultimi decenni, culminata con la Strategia Nazionale e, più recentemente, con il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), questi territori sono stati progressivamente ridotti a oggetti tecnici, sezionati da algoritmi di distanza, stratificati in mappe tematiche, decontestualizzati dal loro spessore antropologico e relazionale.

Nel momento in cui il dibattito pubblico tenta di recuperare attenzione per i territori marginali, la risposta politica si cristallizza nella creazione di dispositivi normativi che traducono le Aree Interne in etichette operative, spesso svuotate di senso.

Il PSNAI, pur dichiarando intenti ambiziosi di coesione, partecipazione e rigenerazione, consolida un impianto concettuale in cui la distanza fisica dai centri urbani viene assunta come criterio sufficiente per determinare vulnerabilità, senza interrogarsi sulle dinamiche interne, sulle risorse latenti, né sulle volontà locali.

La geografia, in questo schema, diventa funzione della statistica, e il destino dei territori si confonde con la curva discendente della natalità o con la frequenza dei trasporti pubblici.

L’Obiettivo 4 del Piano, che prevede l’accompagnamento “dignitoso” delle comunità in via di spopolamento irreversibile – rappresenta l’apice di questa visione riduzionista. L’esplicita rinuncia a ogni possibilità di inversione di tendenza per alcune aree configura un modello selettivo di pianificazione, che codifica il declino come scenario strutturale, amministrandolo con misure palliative. Le comunità locali, in questo modo, non vengono più viste come soggetti di trasformazione ma come residui di un’economia finita, oggetti di accompagnamento verso la disattivazione. La pianificazione si trasforma in gestione della ritirata: non si progettano servizi, si presidia il vuoto.

Questa postura istituzionale entra in tensione profonda con la realtà antropologica di molti di questi territori. Le Aree Interne non sono soltanto spazi abbandonati, ma luoghi attraversati da legami, appartenenze, memorie. In esse si annidano forme di restanza che non sono semplice resistenza passiva, ma vere e proprie strategie di sopravvivenza culturale, relazionale, simbolica.

La casa, il cimitero, la campagna, la vigna, anche se in rovina, non sono solo elementi paesaggistici, ma marcatori di un’identità che non può essere ridotta a indicatori di fragilità. La retorica dello sviluppo spesso ignora questa dimensione, perché non convertibile in numeri, in spesa ammissibile, in indicatori di risultato.

La stessa organizzazione storica dello spazio agricolo (L’organizzazione sociale ed economica degli spazi terrestri – Pierre George, 1975) dimostra come il paesaggio rurale non sia un semplice contenitore passivo, ma il risultato di una stratificazione di scelte, conflitti, adattamenti e saperi. L’abbandono delle colture, la sparizione dei filari, la ricomparsa delle piante spontanee raccontano una storia che sfugge alla pianificazione ma che dovrebbe informarla.

In questa deriva, la pianificazione perde la sua funzione generativa per assumere quella di architettura del disimpegno. La vulnerabilità non viene riconosciuta come potenziale generativo, ma come difetto da amministrare. Eppure, come suggerisce la metafora della malattia dell’ostrica, proprio dall’ingresso dell’alterità, un granello di sabbia, una frattura, una ferita, può nascere una risposta rigenerativa. La perla non è frutto di forza, ma di esposizione; non nasce dalla potenza, ma dalla necessità di proteggersi.

Le Aree Interne sono ferite aperte nel paesaggio italiano. Sono anche le sole aree in cui è ancora possibile una relazione non predatoria con lo spazio.

Non meritano un destino amministrato, ma una politica che riconosca la loro complessità. Non vanno accompagnate al silenzio, ma ascoltate come archivi viventi di esperienze, conflitti e possibilità. Rileggere queste topografie della vulnerabilità con sguardo critico significa rimettere in discussione il modo stesso in cui produciamo conoscenza, pianificazione e cura del territorio.

La costruzione geografico-politica delle Aree Interne

La definizione delle Aree Interne italiane nasce come costruzione funzionale e politica, derivante da esigenze di pianificazione nazionale e di allocazione delle risorse pubbliche. Fin dalla nascita della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), queste zone vengono classificate in base alla distanza dai servizi essenziali (sanità, scuola, mobilità) e alla relazione con i centri urbani di riferimento.

Tuttavia, ogni classificazione è sempre anche una decisione politica, che seleziona ciò che considera rilevante e lascia fuori il resto. Le soglie chilometriche applicate ai servizi pubblici non tengono conto delle relazioni simboliche, delle economie locali, delle configurazioni culturali che rendono un luogo vivibile o insostenibile. L’accessibilità diventa l’unico criterio di vulnerabilità, trascurando totalmente la qualità delle relazioni sociali, la capacità di autorganizzazione, le infrastrutture informali, le pratiche comunitarie. In questo senso, l’inquadramento delle Aree Interne rischia di generare marginalità, più che di riconoscerla.

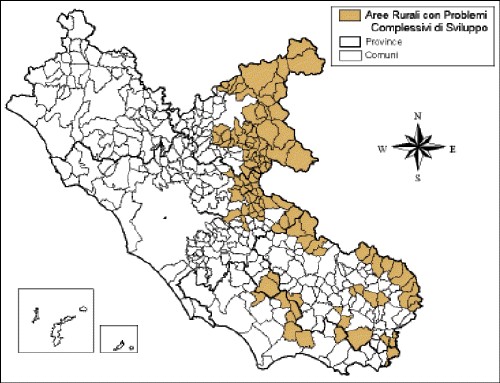

L’approccio politico e normativo reifica un immaginario deficitario e monolitico: le Aree Interne sarebbero residuali, carenti, strutturalmente deboli, in ritardo di sviluppo. È un paradigma che si autoriproduce, nel quale la marginalità è costruita per essere gestita, ma non trasformata. Questa dinamica, evidenziata nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), con una classificazione per “tipologie di area” (dinamica, in transizione, fragile, in declino) mostra con evidenza questa logica di segmentazione selettiva, l’abbandono viene accettato, l’inversione di tendenza abbandonata, la sopravvivenza trasformata in gestione palliativa.

Dietro questa apparente razionalità classificatoria, si nasconde una fragilità epistemologica. L’idea di “area interna” diventa una categoria tecnico-amministrativa, che permette di intervenire su certi territori (perché riconosciuti) ed escluderne altri (perché esterni alla definizione). Le conseguenze sono profonde, si attivano fondi, strategie, governance multilivello solo dove il territorio ha superato la soglia della crisi; altrove si mantiene il silenzio operativo.

Il territorio, così trattato, non è più un organismo vivo, ma una carta tematica. Si disegna, si colora, si delimita, ma si smette di comprenderlo.Eppure lo spazio non è mai neutro. È il risultato di una lunga stratificazione storica di relazioni, appropriazioni, dissodamenti, limiti e trasformazioni. Ogni organizzazione dello spazio implica una scelta, una struttura sociale, una visione del mondo. Lo spazio agricolo, ad esempio, non è una superficie da mappare, ma un insieme di pratiche che si articolano con la stagionalità, la morfologia, i saperi locali. Definire un’area come interna, o come “fragile”, senza interrogarsi sul suo passato e sul suo funzionamento interno, significa sovrascrivere la complessità con una funzione.

Pierre George ci ricorda che “qualsiasi spazio organizzato è limitato” e che “la delimitazione avviene a scale diverse”, dalla parcella coltivata fino alla dimensione economica o etnica dell’ambiente vissuto. Questa visione stratificata contrasta radicalmente con la logica semplificata della classificazione amministrativa. Lo spazio utile e lo spazio marginale non sono categorie naturali, ma esiti di scelte storiche, tecniche, politiche. La marginalità non esiste in sé: viene prodotta da processi di esclusione o di concentrazione del valore.

Questo vale ancor di più per i territori rurali italiani, dove la cultura materiale, le relazioni di prossimità, i ritmi della natura e della memoria disegnano un paesaggio che è sociale prima ancora che geografico. Quando la pianificazione pubblica ignora questo livello profondo di articolazione territoriale, produce effetti di spaesamento istituzionale e perdita di legittimità. Le comunità non si riconoscono nei dispositivi tecnici che le rappresentano. Il risultato è una frattura crescente tra governance e vissuto, tra progetto e esperienza.

In questo contesto, parlare di Aree Interne non può ridursi alla lettura di indicatori. È necessario uno sguardo che tenga insieme le scale, locali e nazionali, e le dimensioni, quantitative e qualitative. Solo così è possibile evitare che la marginalità diventi un destino amministrato e restituire a questi territori la dignità di soggetti politici, culturali ed economici. Riconoscere che la geografia è anche una costruzione del potere è il primo passo per decostruire le retoriche del declino e aprire nuove possibilità di abitare il Paese.

Demografia e rappresentazione: lo spopolamento come narrazione operativa

Tra le retoriche più radicate che accompagnano le Aree Interne, quella del declino demografico occupa una posizione centrale, quasi assiomatica. La perdita di popolazione è trattata come un dato strutturale, oggettivo, privo di storicità o di interpretazione. All’interno di questa narrazione, lo spopolamento non è il sintomo di politiche miopi o di processi economici distorsivi, ma una condizione naturale, inevitabile, che va semplicemente amministrata. Il linguaggio tecnico assorbe la questione e la restituisce in forma neutra con cali percentuali, indici di vecchiaia, scenari previsionali a lungo termine.

Il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI) rende esplicito questo impianto nel passaggio più controverso della sua struttura: l’Obiettivo 4, dedicato alle aree “in condizione di spopolamento irreversibile”. In queste aree, si legge, «non è possibile porsi obiettivi di inversione di tendenza», ma occorre «accompagnare in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento» le comunità ancora residenti, garantendo loro un’esistenza “socialmente dignitosa”. L’enunciato ha una forma quasi etica, ma il contenuto è profondamente politico. Si tratta di una rinuncia formale alla progettualità trasformativa, una dichiarazione di disimpegno istituzionale mascherata da presa d’atto razionale.

È qui che la narrazione dello spopolamento diventa operativa. Una volta assunto come irreversibile, esso non è più oggetto di contrasto ma di gestione. Le politiche pubbliche non cercano di invertire la tendenza, ma di ammortizzarne gli effetti. La “dignità” evocata dal Piano non è quella del riscatto, ma della rassegnazione. E così il ciclo dell’abbandono si perfeziona, la crisi demografica giustifica la riduzione degli investimenti, che a sua volta accelera la crisi, in una spirale autoalimentata che produce uno “spazio sterile”, non più oggetto di appropriazione, ma di esclusione definitiva.

Lo spopolamento, quando osservato da vicino, non è un flusso ininterrotto e unidirezionale, ma un fenomeno frammentato, ricorsivo, spesso interrotto da ritorni, da forme di resistenza, da progettualità di nicchia. In molte aree dichiarate “marginali”, esiste un tessuto carsico di relazioni, economie minute, micro-iniziative culturali, piccole forme di imprenditorialità o di autorganizzazione, che sfuggono ai radar dei grandi modelli previsionali.

L’esperienza dello spopolamento non è mai solo demografica, è anche biografica, affettiva, simbolica. Partire o restare non è mai una scelta libera e razionale, ma un intreccio di necessità, affetti, memorie e conflitti. Il luogo, nella sua concretezza, non è mai solo un dato fisico, ma una trama relazionale, “un insieme di legami magari controversi e mutevoli, eppure indispensabili”. In questo senso, lo spopolamento non è un evento, ma una ferita, e la sua rappresentazione solo numerica rischia di occultarne la profondità.

Rompere questa gabbia narrativa significa rifiutare la logica della selezione dei territori in base alla loro “capacità di ritorno”, e riconoscere che ogni spazio, anche il più fragile, contiene una potenzialità. Non tutte le aree potranno tornare a essere centri economici, ma tutte possono essere luoghi vivi, generatori di senso, custodi di saperi, territori di sperimentazione sociale e culturale. Rifiutare la fatalità dello spopolamento non significa negare la realtà, ma rigettare il fatalismo come dispositivo di esclusione.

Cultura, radicamento, fragilità: il paesaggio come spazio vissuto

Nelle Aree Interne, la fragilità territoriale non è riconducibile soltanto a variabili infrastrutturali o demografiche. Esiste una dimensione culturale dell’abitare che resiste alla misurazione e che viene sistematicamente trascurata nelle politiche pubbliche.

L’abbandono di un luogo non è solo il risultato di processi economici, ma comporta la disgregazione di un ordine relazionale, di una quotidianità condivisa, di una struttura di significati sedimentata nel tempo.

Il paesaggio non è neutro, è un prodotto storico, sociale, affettivo; lo spazio agricolo altro non è che costruzione stratificata, frutto di appropriazione, delimitazione, adattamento e sfruttamento. Le pratiche agricole non definiscono solo l’economia di un territorio, ma organizzano anche i tempi della vita, i rituali, la percezione dello scorrere dell’anno. La rotazione delle colture, le feste legate ai raccolti, i cicli vegetativi non sono semplici elementi tecnici: strutturano il rapporto tra comunità e ambiente, tra corpo e terra, tra generazioni. La crisi del mondo agricolo, quindi, non è soltanto produttiva, ma anche simbolica.

Molti territori oggi etichettati come “interni” sono il risultato di un lungo processo di co-evoluzione tra insediamenti umani e ambienti marginali. La loro forma non è mai casuale, risponde a logiche ambientali, storiche e comunitarie. Quando questi territori vengono descritti come “periferici” rispetto a un centro, si dimentica che per secoli hanno rappresentato centri autonomi di produzione, di scambio, di cultura. La marginalità è recente; spesso è stata imposta.

La scelta di rimanere non corrisponde a una forma di conservatorismo sociale, ma a un’azione culturale consapevole. Restare significa mantenere attive relazioni, non interrompere la trasmissione dei saperi, mantenere aperto un dialogo tra passato e presente. In molti casi, restare significa anche accettare condizioni di precarietà materiale pur di non interrompere il legame con uno spazio vissuto come proprio. Non si tratta di attaccamento retorico, ma di logiche concrete di sopravvivenza, dove mancano reti di sostegno formale, sono i legami locali a garantire forme minime di welfare quotidiano (La restanza – V. Teti, 2022).

Il paesaggio abbandonato, fatto di campi incolti, di muretti a secco crollati, di case disabitate, viene spesso letto come emblema del fallimento. Eppure, in esso si intravedono tracce di una presenza che resiste, come un orto curato, un filare sopravvissuto, un gelsomino che invade una finestra.

Nel linguaggio pianificatorio questa transizione non trova cittadinanza. Gli strumenti tecnici non contemplano le forme intermedie, le ambiguità, le permanenze irregolari. Ciò che non è economicamente attivo viene considerato morto. Così, il paesaggio diventa muto, se non rientra nei codici della valorizzazione turistica o della rigenerazione economica. Ma per chi abita quei luoghi, anche solo temporaneamente, essi restano leggibili, carichi di senso. L’interpretazione istituzionale non coincide con quella comunitaria.

Negli ultimi anni, il concetto di “genius loci” ha conosciuto una certa fortuna teorica, ma spesso svuotato di concretezza. Il paesaggio non è definito dai dettagli visibili, ma dallo sguardo che li tiene insieme. Questo sguardo manca nelle rappresentazioni tecnocratiche delle Aree Interne.

La fragilità non è solo il segno di una perdita, è anche il presupposto di una possibilità. Laddove un sistema ha smesso di funzionare, può aprirsi uno spazio per nuovi significati. Ma per coglierli occorre una diversa disponibilità all’ascolto, una sensibilità che non separi l’economico dal simbolico, il sociale dal percettivo. Le Aree Interne non sono contenitori in attesa di contenuti esterni, ma sistemi culturali, anche quando si fanno silenziosi. L’errore più grave è scambiarli per vuoti.

L’evoluzione del paesaggio rurale: interpretazioni e discontinuità

Restare non è mai un atto neutro, né sempre deliberato. Spesso è il risultato di vincoli economici, eredità familiari, fragilità individuali. Ma è anche, in molti casi, una forma adattiva, un’esistenza che si modella sul possibile. Le retoriche del ritorno e del “rilancio” delle aree interne rischiano di proiettare su questi territori aspettative esogene, mentre i vissuti locali sono fatti di compromessi quotidiani, economie miste, parziali, stagionali.

Molti abitanti delle cosiddette aree marginali vivono in una condizione di mobilità intermittente, lavorano altrove ma tornano, si muovono ciclicamente, mantengono la casa di famiglia come presidio simbolico o strategico. Queste presenze sfuggono ai dati ufficiali ma hanno effetti concreti sulla manutenzione del territorio, sulla domanda di servizi minimi, sulla trasmissione di saperi.

In questa logica, lo spopolamento non è mai totale, è parziale, poroso, reversibile in parte.

Il problema è che gli strumenti di analisi e programmazione non sono in grado di cogliere queste dinamiche ibride. La mobilità viene letta solo in termini di flusso migratorio netto; la residenza anagrafica come unica misura della popolazione; la produttività come funzione dell’occupazione formale.

Ma i territori non sono contenitori passivi in attesa di sviluppo. Hanno una struttura propria, sedimentata. Esistono economie locali che funzionano su scala ridotta, basate su reti parentali, su piccole rendite, su attività miste tra agricoltura residuale, assistenza, lavoretti saltuari, turismo diffuso, risparmio migratorio. Non sono modelli esportabili, ma sono sostenibili per chi li vive. Ignorarli significa progettare nel vuoto.

L’insistenza sul “fare sviluppo” rischia così di assumere una funzione ideologica. Si definisce a priori cosa sia desiderabile per un territorio, senza chiederlo a chi lo abita. Le strategie diventano prescrittive, invece che generative. Lo stesso concetto di attrattività, spesso richiamato, è vago: attrarre chi, per fare cosa, con quali effetti sulla struttura sociale locale? L’insediamento di nuovi soggetti in territori fragili può alterare in modo irreversibile equilibri precari.

Più che progettare attrazione, sarebbe utile rafforzare le condizioni di permanenza. Garantire l’accesso a servizi di base, riconoscere le economie informali, sostenere forme di coabitazione intergenerazionale, valorizzare le competenze locali. Esiste una cultura della continuità, non sempre consapevole, ma operativa, che tiene insieme le persone ai luoghi. Non è nostalgia, ma una forma di adattamento che può generare resilienza, pur portando con sé anche stanchezza.

Alcuni recenti approcci accademici hanno provato a nominare questa condizione intermedia, senza scivolare in idealizzazioni. Hanno parlato di restanza, di paesaggio come biografia, di mobilità ricorsiva. Più che adottare nuovi slogan, occorrerebbe dotare la programmazione pubblica di strumenti per leggere queste traiettorie irregolari e frammentate. Finché questo non accade, le Aree Interne continueranno a essere territori oggetto di finzioni progettuali, più che soggetti reali di una trasformazione possibile.

Politiche pubbliche e i linguaggi dei territori

Da spazi abitati, culturalmente stratificati e storicamente significativi, le Aree Interne sono divenute una questione di accessibilità (paradigmatica). Invece di proporre una trasformazione, si prende atto dell’“invecchiamento cronico” di alcuni territori e si predispone un accompagnamento “socialmente dignitoso”. Il rischio è che la politica abdichi al proprio ruolo trasformativo, assumendo quello di amministratore del ritiro.

La riduzione semantica dei territori si riflette anche nel linguaggio adottato. Termini come “fragilità strutturale”, “arretratezza”, “residualità” si accompagnano ad altri più recenti, come “aree a bassa tensione demografica”, “non attrattive”, “non competitive”. È un lessico che normalizza la perdita, che anticipa l’abbandono. I territori diventano scenari inerti, sui quali si proiettano funzioni ausiliarie: ospitalità diffusa, turismo esperienziale, smart working rurale. Il loro valore interno viene ignorato, rimosso.

Saperi locali e sistemi informali: patrimoni non riconosciuti

Ci sono paesaggi che parlano più per ciò che manca che per ciò che mostrano. Il paesaggio non è mai del tutto abbandonato. Anche nel degrado persistono linee, geometrie, dettagli che raccontano un ordine preesistente. La celebre descrizione della vigna devastata, nel ritorno dell’Innominato nei Promessi Sposi (cap. 33), restituisce con precisione questa coesistenza tra rovina e memoria: i filari scomposti, i tralci sopravvissuti, la vegetazione selvaggia che si mescola ai segni dell’antica coltura. È un paesaggio in disequilibrio, ma non privo di forma.

Il vuoto è spesso trattato come un segnale di fallimento, una soglia da oltrepassare o da riempire, mai come uno stato da interrogare. Ma nei territori abbandonati non tutto è statico, ci sono presenze intermittenti, ritorni temporanei, economie di sopravvivenza, memorie operative. In molti casi, ciò che appare “spento” è, in realtà, sospeso.

Gli spazi agricoli lasciati a riposo, le case non più abitate ma ancora manutenute, i sentieri percorsi una volta l’anno durante una festa patronale, non sono elementi residuali, costituiscono un patrimonio fragile ma attivo, fatto di relazioni a bassa intensità, di continuità imperfette.

Eppure, in molti casi, la rarefazione dell’uso del suolo, la riduzione dell’intensità insediativa o la trasformazione di funzioni non derivano solo dal declino, ma da un ricalcolo. Si alleggerisce la pressione, si dilatano i tempi, si negozia la permanenza.

Il rischio, però, è che questo paesaggio sospeso venga riempito frettolosamente con proiezioni esterne. Alcune pratiche di “rigenerazione” agiscono come operazioni cosmetiche: mettono in scena il vuoto come risorsa scenica, senza interrogarsi sulle relazioni che l’hanno prodotto. Si raccontano i luoghi come “autentici”, ma li si tratta come palcoscenici. Si tematizza l’abbandono, ma lo si consuma.

Il paesaggio, allora, non va letto solo come superficie produttiva, ma come archivio poiché contiene tracce materiali e simboliche, dinamiche lente, memorie visive, economie del minimo. Non c’è bisogno di reinventarlo, basta concedersi il tempo per ascoltarlo, per osservare cosa è rimasto, per riconoscere che anche la perdita, quando non è strumentalizzata, può essere materia di progetto.

La malattia dell’ostrica: fragilità, inclusione e generazione

Tra le molte metafore che si possono applicare alle Aree Interne, quella dell’ostrica, vulnerabile, ferita, capace di generare una perla, appare sorprendentemente precisa. Non si tratta di una suggestione poetica, ma di un parallelismo strutturale in cui la fragilità come condizione di esposizione e, al tempo stesso, di trasformazione.

In natura, la perla nasce da un’irritazione, da un’intrusione che attiva un processo di protezione e stratificazione. Non c’è perla senza lesione. Così, anche nei territori feriti, come molti dei paesi dell’interno, le condizioni di marginalità possono, se comprese e accompagnate, produrre esiti inattesi.

Ciò richiede però un rovesciamento di prospettiva. Le Aree Interne non devono essere curate solo per ciò che manca, ma perché resistono. Non si tratta di negare le difficoltà strutturali, declino demografico, rarefazione dei servizi e l’isolamento infrastrutturale, ma di evitare che queste difficoltà diventino l’unico parametro di lettura.

La fragilità non è sempre sinonimo di debolezza, può contenere forme di adattamento, economie della soglia, intelligenze del margine.

L’idea stessa di “sviluppo” andrebbe ricontestualizzata. Servono parametri coerenti con il contesto, come l’equilibrio ecologico, la densità relazionale, la cura del paesaggio e la sostenibilità sociale. L’efficienza, in questi luoghi, assume una logica diversa, non è una massimizzazione, ma continuità; non intensità, ma durata.

Non si tratta di accettare il declino, ma di costruire risposte compatibili con i limiti reali dei territori. La dimensione della “cura”, spesso evocata in modo retorico, va declinata in pratiche stabili come presidi sanitari diffusi, trasporti adattivi, reti solidali e politiche del tempo[1].

La lezione dell’ostrica vale anche sul piano culturale. Una comunità che ha sperimentato la perdita sviluppa forme di sapere incarnato: sa cosa significa vivere con poco, sa riorganizzarsi in assenza di strutture, sa riconoscere le priorità. Queste conoscenze, spesso tacite e trasmesse per pratica più che per teoria, rappresentano una risorsa preziosa. Non vanno celebrate, ma riconosciute. Non musealizzate, ma sostenute.

Per farlo, servono strumenti adeguati, come osservatori territoriali, luoghi di co-progettazione, spazi ibridi in cui tecnici, abitanti, ricercatori e amministratori possano interagire senza gerarchie predefinite. Le comunità non devono essere considerate “destinatarie” degli interventi, ma agenti dotati di visione. I saperi locali non sono folklore, ma interpretazioni del mondo.

Accettare la vulnerabilità non significa abbandonarsi alla rinuncia, ma riconoscere che ogni territorio ha un proprio ritmo e una propria logica. L’errore sarebbe continuare a progettare come se tutti i luoghi dovessero somigliarsi. Le Aree Interne non sono in attesa di essere “modernizzate”, ma di essere ascoltate. Come l’ostrica, hanno imparato a trasformare l’intrusione in forma. È tempo di smettere di considerarle solo come sintomi e iniziare a vederle come soggetti.

Conclusione

Le Aree Interne, da troppo tempo, sono oggetto di discorsi progettuali che oscillano tra due estremi, la rimozione e l’eccesso di attenzione. Nel primo caso, vengono ignorate come realtà residuali, scarti di una modernizzazione che non le ha attraversate, mentre nel secondo sono tematizzate come “questione territoriale”, ma con categorie astratte, calate dall’alto e incapaci di leggere la complessità dei contesti.

In entrambi i casi, si tratta di un esproprio di parola, di visione, di possibilità. Dietro la retorica del rilancio o la gestione del declino si cela spesso un disinteresse reale per i modi di vita che ancora abitano questi luoghi, per le economie della soglia, per le forme informali di coesione sociale. L’assenza di densità non equivale all’assenza di significato.

L’errore più grave è progettare sui territori come se fossero superfici da riempire, vuoti da colmare, margini da connettere, spazi da normalizzare. Questo approccio non solo fallisce, ma produce ulteriori fratture. Le Aree Interne non sono spazi neutrali, hanno una storia, una geografia sociale, una struttura relazionale. Sono, nel senso più profondo, luoghi vissuti.

Assumere la vulnerabilità come lente di lettura, e non come etichetta, consente di aprire una prospettiva nuova. Le fragilità non sono solo sintomi da correggere, ma condizioni dentro cui si formano saperi, forme di adattamento, economie non codificate. In questa prospettiva il paesaggio non è più lo sfondo, ma il testo stesso, fatto di ferite, stratificazioni, tentativi, residui.

Perché un territorio esprima possibilità, è necessario ascoltarlo nei suoi tempi, nelle sue micro-logiche, nelle sue discontinuità. Serve uno sguardo lungo, che non cerchi la soluzione immediata ma la coerenza. Serve soprattutto riconoscere che le comunità non sono destinatari passivi di interventi, ma soggetti che interpretano, reagiscono, producono. Anche in silenzio.

Il compito della programmazione pubblica, se vuole essere all’altezza della complessità dei territori, non è offrire modelli di sviluppo standardizzati, ma costruire cornici di senso, strumenti di lettura condivisi, linguaggi più vicini all’esperienza. Ciò implica un cambiamento epistemico prima ancora che tecnico, passare dal “fare per” al “fare con”, dall’attrazione al radicamento, dal progetto alla relazione. È fondamentale, in questo contesto, integrare forme di co-progettazione in grado di valorizzare la conoscenza situata, attraverso strumenti come i Patti di Comunità o i laboratori territoriali partecipativi.

Allo stesso tempo, i tavoli tecnici dovrebbero essere arricchiti dalla presenza di professionisti esterni (urbanisti, agronomi, sociologi, economisti, facilitatori, ecc.) che abbiano già maturato esperienze concrete e positive nella progettazione delle aree interne, portando visioni e idee che hanno prodotto risultati tangibili. Queste commissioni devono essere oggetto di valutazione continua, per garantire efficacia e coerenza con gli obiettivi strategici, mentre i finanziamenti devono essere equamente destinati a tutti i comuni che fanno parte delle aree di intervento. Queste figure non sostituiscono la voce delle comunità, ma la completano, aiutando a costruire progetti più solidi, integrati e realmente aderenti alle esigenze dei territori.

Le Aree Interne, per tutto ciò che hanno perso, non sono vuote. Sono piene di tracce, tensioni, possibilità. Come l’ostrica, hanno ferite che generano forme. La sfida, ora, è imparare a vedere la perla non come un’eccezione miracolosa, ma come un esito possibile della vulnerabilità abitata.

Consigli di lettura: “La montagna lo fa” Un mondo a parte di Riccardo Milani – l’ambiente può cambiare il carattere e le relazioni.

Donato Ferrucci (Torino 1964), Docente sistemi qualità e certificazione dei prodotti alimentari ITS Agroalimentare Roma/Viterbo. Agronomo, pubblicista, e Master in Diritto Alimentare. Responsabile Bioagricert srl per l’area Lazio/Abruzzo/Umbria/Marche. Per info: Google “Donato Ferrucci Agronomo”.

Nicolò Passeri, Dottore Agronomo, libero professionista. Consulente per imprese agricole ed agroalimentari in ambito tecnico legale. Svolge analisi economico-estimative e di marketing dei processi produttivi. Supporta le imprese nella valorizzazione in filiera delle produzioni e nello sviluppo e dei sistemi di certificazione volontari e regolamentati. Docente presso ITS Academy Agroalimentare.

Angelo Martella, Dottore Agronomo, Dottore di ricerca in “Science, Technology and Biotechnology for Sustainability”. Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa dell’Università della Tuscia. Si occupa dello studio della sostenibilità dei processi di produzione nel settore agroalimentare e di analisi economiche dei processi produttivi.

[1] Le “politiche del tempo” a cui si fa riferimento sono strategie pubbliche che mirano a redistribuire e coordinare meglio i tempi delle città e delle comunità: armonizzare orari di servizi, scuole, trasporti, lavoro e cura per migliorare la qualità della vita. Nei territori fragili, queste politiche assumono un significato ulteriore, contribuendo alla coesione sociale e all’accessibilità dei diritti.