di Francesco Latterini, Rachele Venanzi, Giovanni Alessandri, Paolo Franchi, Angela Lo Monaco, Rodolfo Picchio

Fig. 1 – Biochar ottenuto da carbonizzazione di residui di potature agricole (uliveti).

La carbonizzazione: un sapere antico che guarda al domani

Nel corso dei secoli, la carbonizzazione del legno ha rappresentato una delle tecnologie più semplici, ma anche tra le più rivoluzionarie della storia umana. Già in epoca preromana, la produzione di carbone vegetale costituiva la base energetica per numerose attività, dalle officine metallurgiche agli usi domestici. Senza di essa, non si sarebbe potuta sviluppare alcuna forma di metallurgia, né sarebbe stato possibile sostenere la vita quotidiana delle comunità rurali, dove il carbone era utilizzato per cucinare, riscaldarsi e lavorare materiali come la ceramica o il vetro.

Questo materiale, apparentemente semplice, era prodotto con una tecnica complessa e artigianale: la costruzione delle carbonaie. La loro realizzazione non era solo una necessità, ma un vero e proprio mestiere, tramandato oralmente e legato a una profonda conoscenza dei cicli della natura, del legno e del fuoco. I carbonai erano figure centrali in molte comunità rurali, spesso isolati nei boschi per settimane, impegnati nella lunga e delicata cottura della legna.

La carbonaia tradizionale, nella sua forma più tipica, era una struttura conica o emisferica composta da legna ordinatamente impilata, ricoperta da foglie e da uno spesso strato di terra. Il controllo del processo era completamente manuale e visivo: si osservava il colore e il comportamento del fumo per regolare i fori di areazione e la combustione interna. Bastava un errore di valutazione per trasformare giorni di lavoro in una massa di cenere inutile.

Oggi questa conoscenza non è scomparsa, ma è stata reinterpretata e rivalutata alla luce delle esigenze ambientali e produttive contemporanee. La carbonizzazione non è più solo un modo per produrre carbone, ma un’opportunità per trasformare scarti vegetali in risorse strategiche per la sostenibilità.

Evoluzione tecnologica: dalle carbonaie ai forni mobili intelligenti

Il passaggio da una tradizione artigianale a una tecnologia moderna non è stato immediato. Le prime innovazioni si sono affacciate a metà del Novecento con la diffusione, soprattutto in Francia, dei forni mobili verticali. Questi strumenti semplificavano la costruzione delle carbonaie e riducevano i tempi di allestimento, ma non consentivano ancora un controllo accurato della temperatura, della ventilazione o della raccolta dei sottoprodotti del processo.

Le carbonaie mobili orizzontali, di concezione più recente, hanno rappresentato un ulteriore salto di qualità, soprattutto grazie a progetti di ricerca e sperimentazione come BIOACTAM (progetto finanziato attraverso il Reg. CE 1305/13 dal PSR Regione Toscana 2014 – 2020 – “Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI-AGRI – Capofila Consorzio Forestale dell’Amiata). Il cuore dell’innovazione risiede in un prototipo di forno mobile orizzontale a pirolisi lenta, pensato per essere utilizzato direttamente in campo, vicino alle fonti di biomassa, riducendo drasticamente i costi e l’impatto logistico del processo.

Questo forno è frutto della collaborazione tra mondo accademico, artigianale e agricolo. È stato progettato per lavorare legname di varia pezzatura, compresi trucioli e scarti di potatura, convertendoli in carbone vegetale, biochar e altri sottoprodotti in modo altamente efficiente. Il sistema è dotato di automazioni intelligenti, sensori termici, meccanismi di caricamento, recupero energetico e condensazione dei vapori.

Il prototipo, sviluppato da B&C Technosystems con il supporto dell’Università della Tuscia – DAFNE, è costruito in acciaio CORTEN per resistere alle sollecitazioni termiche, con una camera di carbonizzazione da 4 m³ e un ciclo operativo che varia da 8 a 30 ore a seconda dell’umidità della biomassa. Il tutto è gestito tramite una centralina elettronica, che controlla temperatura, flussi d’aria e tempi di alimentazione. Un sistema moderno, efficiente e soprattutto replicabile.

Il Biochar: un materiale antico per un’agricoltura futura

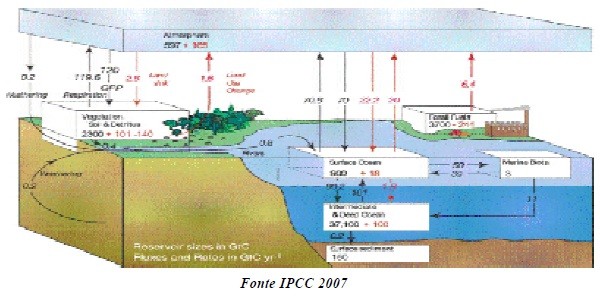

Tra i “nuovi” prodotti più promettenti ottenibili dalla pirolisi lenta, il Biochar si sta affermando come un elemento chiave per l’agricoltura sostenibile e la lotta al cambiamento climatico. Questo carbone vegetale, estremamente poroso, ricco di carbonio stabile, ha caratteristiche fisico-chimiche che lo rendono particolarmente interessante per molteplici applicazioni.

In agricoltura, il Biochar viene impiegato come ammendante, migliorando la ritenzione idrica del suolo, la sua capacità di scambio cationico, e la disponibilità di nutrienti. La sua struttura porosa offre un habitat ideale per i microrganismi benefici del terreno, contribuendo alla rigenerazione dei suoli impoveriti e alla riduzione della dipendenza da concimi chimici.

Ma non finisce qui. Il Biochar è anche:

- uno strumento per la sequestro del carbonio, in quanto la sua composizione stabile impedisce al carbonio di tornare in atmosfera per secoli;

- un materiale filtrante, impiegabile nei sistemi di depurazione per adsorbire metalli pesanti, pesticidi o odori;

- una risorsa per la cosmetica e la nutraceutica, dove viene utilizzato per le sue proprietà detossificanti e assorbenti;

- una fonte di energia: se non utilizzato in campo, può essere impiegato come combustibile ecologico ad alta resa e basse emissioni.

In BIOACTAM il Biochar è stato testato in tutte queste direzioni. È stato impiegato in oliveti, orti sperimentali, laboratori cosmetici e studi microbiologici. I risultati confermano la sua efficacia e versatilità, offrendo nuove opportunità alle imprese agricole e forestali che vogliano diversificare la produzione e ridurre i rifiuti.

Fig. 2: carico meccanizzato del prototipo di carbonaia mobile, in questo caso impiego di residui legnosi di segheria (sciaveri).

Un nuovo modello di economia circolare e territoriale

Il progetto BIOACTAM non si limita alla sperimentazione tecnologica. Si configura come un modello di economia circolare locale, dove ogni scarto diventa risorsa, ogni fase del processo è pensata per valorizzare l’intero ciclo di vita della biomassa.

Questo approccio ha molteplici benefici:

- Ambientali: riduzione delle emissioni da combustione in campo, sequestro di CO₂, miglioramento dei suoli;

- Economici: abbattimento dei costi di smaltimento dei residui, possibilità di vendere il Biochar o utilizzarlo per aumentare la produttività;

- Sociali: creazione di nuove competenze, sinergie tra agricoltori, artigiani, tecnici e ricercatori, rilancio di territori marginali.

Il prototipo BIOACTAM rappresenta un esempio concreto di come innovazione e tradizione possano convivere. Il forno mobile non è solo uno strumento produttivo, ma un mezzo per costruire una nuova visione del territorio, dove ogni azienda agricola può diventare produttrice di valore aggiunto, custode del paesaggio e promotrice di buone pratiche.

Conclusione: un’antica fiamma che illumina il futuro

La carbonizzazione, nella sua forma moderna, non è solo un’operazione tecnica, ma un gesto di resilienza ambientale ed economica. È il ritorno a un sapere antico, oggi più attuale che mai, perché capace di dare risposte concrete alle sfide della contemporaneità: cambiamento climatico, degrado del suolo, gestione dei rifiuti e sostenibilità della produzione agricola.

Progetti come BIOACTAM mostrano che è possibile trasformare residui e scarti in risorse preziose, con ricadute positive su agricoltura, ambiente, economia e innovazione. Il Biochar non è solo un prodotto: è un simbolo di come, con intelligenza e visione, anche la cenere possa generare valore.

Fig. 3: prototipo caricato con residui di lavorazione del sistema di produzione paleria di castagno.

Corrispondenti: Francesco Latterini – Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, latterini@man.poznan.pl; Rodolfo Picchio – Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia, r.picchio@unitus.it

Francesco Latterini: Ricercatore presso l’Istituto di Dendrologia dell’Accademia Polacca delle Scienze

Rachele Venanzi: Ricercatore presso il Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia

Giovanni Alessandri: Libero Professionista Dottore Forestale studio AGRICIS

Paolo Franchi: Dottore Forestale presso Consorzio Forestale del Monte Amiata

Angela Lo Monaco: Professore presso il Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia

Rodolfo Picchio: Professore presso il Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia