di Ilenia Bravo*, Ilenia Colamatteo, Enrica Iannucci

* Corrisponding Author

Introduzione

Il consumo di alimenti funzionali, basati sull’incorporazione integrata di molecole specifiche per indurre determinate risposte metaboliche o ridurre una fonte di rischio, è attualmente un trend in crescita, soprattutto per gli effetti mirati sulla nutrizione e sulla salute umana (1). I nuovi obiettivi della produzione alimentare non riguardano più solo la sicurezza, ma anche la soddisfazione dei bisogni e delle preferenze nutrizionali dei consumatori verso opzioni ad elevato valore di servizio, nonché l’adozione di processi di produzione ecosostenibili (2). Questi aspetti assumono particolare importanza soprattutto per quanto concerne il settore agroalimentare.

Una strategia vincente per migliorare il profilo nutraceutico degli alimenti, con conseguente aumento della qualità del prodotto stesso, è l’arricchimento dei prodotti con molecole bioattive (3). Attraverso approcci di bio-fortificazione pre-raccolto, è possibile aumentare e mobilitare i micronutrienti nei tessuti commestibili della pianta, per renderli più biodisponibili e assimilabili per l’organismo umano (4). Questa strategia può contribuire a compensare le carenze nutrizionali della popolazione, che possono avere gravi ripercussioni sull’organismo, senza richiedere modifiche o integrazioni significative alle diete tradizionali (5).

Tuttavia, la ricerca basata sull’arricchimento funzionale nei prodotti orticoli, e in particolare sulle conseguenti alterazioni del profilo sensoriale sono ancora in fase di studio, a causa della mancanza di normative specifiche in materia.

Zinco e iodio sono i principali microelementi finora analizzati, mentre sono presenti poche ricerche sull’arricchimento a base di magnesio, che presiede alla funzionalità dei tessuti muscolari, alla trasmissione degli impulsi nervosi, nonché al controllo della glicemia e della pressione arteriosa (6).

La principale fonte alimentare di magnesio sono i legumi, in particolare in piselli, ceci, lenticchie, fagioli, frutta secca, come mandorle e noci, semi e cereali integrali, mentre per quanto riguarda la frutta, le banane presentano la concentrazione più elevata. Buone concentrazioni si trovano nelle verdure a foglia verde, come spinaci, bietole, cavoli, broccoli e in generale in tutti gli alimenti che contengono fibre. Il fabbisogno giornaliero raccomandato è di 300 mg (7), ma questo varia a seconda dell’età e delle condizioni personali, situazioni psicofisiche caratterizzate da stress e debolezza o in caso di disturbi gastrointestinali, possono richiedere un supplemento di magnesio che deve necessariamente essere integrato dall’esterno.

Per evitare questa carenza, una possibile soluzione è la biofortificazione agronomica dei prodotti orticoli: il magnesio mostra un’elevata mobilità floematica e l’applicazione di fertilizzanti a base di magnesio può aumentare efficacemente la concentrazione in foglie, tuberi, frutti, semi e cereali. Il magnesio è relativamente mobile nei terreni, la sua concentrazione media può variare tra 0,5 e 40 g kg-1, viene assorbito attivamente dalle radici attraverso canali cationici permeabili o per diffusione passiva. Per quanto riguarda l’assorbimento fogliare, le foglie più giovani hanno maggiori probabilità di assorbire Mg rispetto a quelle più vecchie.

La sfida principale da affrontare è quella di ottenere l’accettazione da parte dei consumatori riguardo al consumo di cibi biofortificati, i quali sono influenzati da norme sociali ed etiche e preconcetti su gusto ed esperienza sensoriale (8).

La scienza sensoriale si basa su un metodo scientifico definito da normative nazionali e internazionali, che indicano le metodologie da applicare per la definizione dei profili, i protocolli da seguire per l’esecuzione dei test edonistici e le linee guida per la selezione e la formazione degli assaggiatori. L’esperienza sensoriale è uno dei fattori che influenza la percezione della qualità del prodotto da parte del consumatore (9).

Il valore qualitativo percepito dal consumatore è un predittore della soddisfazione e dell’intenzione d’acquisto (10), influenzato anche dalla tracciabilità, dall’attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale. L’intenzione d’acquisto può essere influenzata positivamente fornendo informazioni più dettagliate sul prodotto (ad esempio, benefici per la salute, sostenibilità ambientale, ecc.), riducendo il divario di conoscenza tra produttori e consumatori e aumentando la fiducia in un marchio specifico (11).

La presente ricerca si basa sulla valutazione sensoriale di alcune tipologie di orticole fortificate con magnesio, scelte per la loro rilevanza da un punto di vista agronomico e commerciale, per determinare l’effetto di tale arricchimento sugli aspetti organolettici e qualitativi.

Materiali e Metodi

Scelta delle tipologie colturali

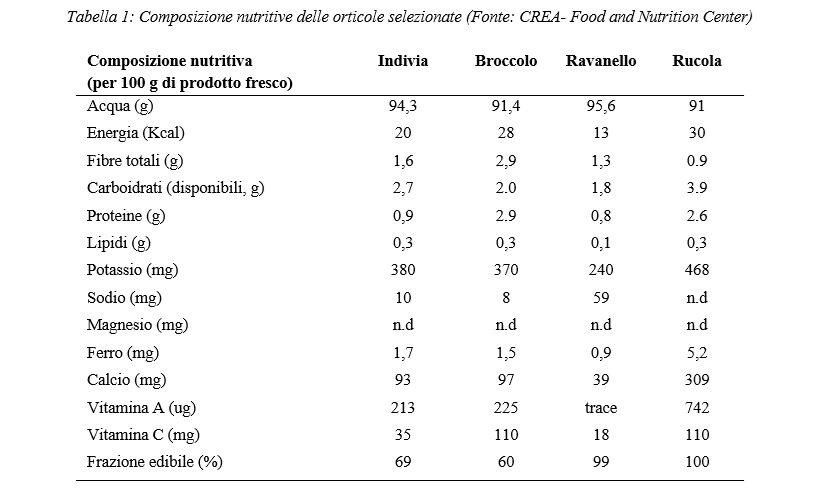

Lo studio di biofortificazione è stato condotto presso il Centro CREA-IT di Monterotondo (Roma). Le cultivar selezionate per la sperimentazione sono state: Indivia scarola var. riccia (Cichorium endivia L.), Cavolo rapino (Brassica oleracea a.), rucola (Eruca vesicaria (L.) Cav.) e ravanello (R. raphanistrum subsp. Sativus (L.) Domin), dato l’ampio areale di diffusione, il loro elevato consumo e il loro valore nutritivo (Tabella 1).

L’Indivia var. Crispum, ha foglie strette e frastagliate con lembo arricciato, è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, che comprende anche lattuga (Lactuca sativa) e radicchio (Cicorium intybus L.) (12).

Il broccolo rapino ha una piccola infiorescenza centrale, compatta ma tenera e uno stelo commestibile. Questa Brassica è una pianta diffusa in molte aree dell’Italia centrale, dove è considerata una specialità regionale, in particolare nella zona laziale.

Il ravanello, appartenente anch’esso alla famiglia delle Brassicaceae, include solo la specie Raphanus raphanistrum. La pianta è monocarpica e produce un singolo frutto (ipocotile) per anno, ha uno stelo con un asse floreale eretto con poche foglie e ramificato nella parte superiore. Il colore del frutto è normalmente rosso brillante con una forma molto variabile (rotonda, globulare, semi-lunga, lunga).

La rucola è una pianta erbacea annuale della famiglia Brassicaceae, originaria del bacino del Mediterraneo e dell’Asia centrale-occidentale, ad oggi ampiamente coltivata. Le foglie sono supportate da piccoli steli riuniti alla base (rosetta), di colore verde con bordi seghettati e una forma oblunga.

Trattamenti

Il disegno sperimentale, univoco per tutte le tipologie colturali, ha previsto 10 tesi, di cui 1 controllo e 9 combinazioni di trattamento, con 4 repliche per ciascuna tesi, per un totale di 40 campioni.

In presenza di un terreno neutro-argilloso, le cultivar hanno subito diversi trattamenti con zeolite granulare e microgranulare a diverse concentrazioni, e con una soluzione di magnesio al 2% di solfato di KMg, tenendo conto sia delle raccomandazioni del produttore che degli studi condotti in letteratura. Il magnesio è stato reperito in farmacia, mentre la zeolite è stata acquistata direttamente dal produttore (Fitokem srl, Imperia, Italia).

Le zeoliti sono alluminosilicati (AlO4 e SiO4) naturalmente presenti nelle rocce sedimentarie, che possono essere utilizzati come ammendanti del suolo con l’effetto di facilitare gli scambi ionici. Grazie alla loro struttura porosa, riducono la lisciviazione dei nutrienti, con conseguente aumento dell’efficienza produttiva e minor dispendio idrico (13, 14). Secondo alcuni studi, le zeoliti concentrate utilizzate come ammendante per terreni sabbiosi, aumentano di almeno il 10% la ritenzione idrica del suolo e del 15% l’acqua disponibile per le piante (15). I trattamenti fogliari sono avvenuti durante la fase intermedia dello sviluppo vegetativo e prima della raccolta, quando le foglie erano al culmine della crescita in peso e dimensioni. La zeolite granulare è stata applicata al terreno durante la preparazione dei vasi, mentre la micro-zeolite e il magnesio sono stati applicati con spray dopo il trapianto.

Analisi organolettica

I campioni sono stati raccolti e trasportati in condizioni refrigerate al Laboratorio di Analisi Merceologiche e Territoriali (LAMeT) dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, dove sono stati sottoposti a pretrattamento per le successive analisi strumentali ed organolettiche, queste ultime condotte attraverso la valutazione di un Panel di assaggiatori professionisti.

I campioni sono stati puliti, tagliati, preparati in porzioni uniformi e serviti a temperature ambiente per evitare di alterare le caratteristiche qualitative del prodotto. Tutti i campioni sono stati presentati al panel di assaggio, costituito da 10 assaggiatori, in un disegno randomizzato.

La valutazione sensoriale dei prodotti viene generalmente effettuata applicando la cosiddetta “analisi di descrizione quantitativa”: ogni assaggiatore ha il compito di valutare una serie di descrittori visivi, olfattivi e tattilo- gustativi, su una scala strutturata da 1 (nessuna intensità del descrittore) a 10 (massima intensità), attraverso l’uso di un vocabolario specifico. Poiché in letteratura non vi è evidenza di un profilo specifico per le tipologie colturali oggetto di indagine, un modello di scheda sensoriale ad hoc è stato costruito sulla base dei descrittori di colture simili.

Risultati e Discussione

Per ogni tipologia varietale, ad ogni assaggiatore è stato chiesto di valutare il colore, l’odore, il sapore, il gusto ed eventuali attributi percepiti. Successivamente alla fase di valutazione, è seguita una discussione a panel aperto, in cui sono stati identificati altre sensazioni aromatiche (floreali, legnose, agrumate, ecc.), non considerati nella scheda di valutazione. Gli aromi derivano da diversi processi di degradazione a carico delle componenti principali degli alimenti (proteine, aminoacidi, carboidrati, lipidi e acidi grassi), dando così origine a una vasta gamma di composti volatili (aldeidi, chetoni, furani, idrocarburi, alcoli ed esteri) che conferiscono aromi caratteristici percepibili all’olfatto (16).

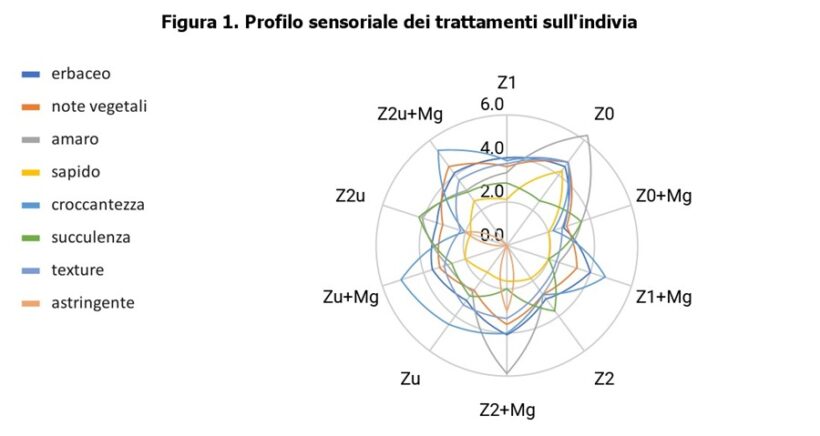

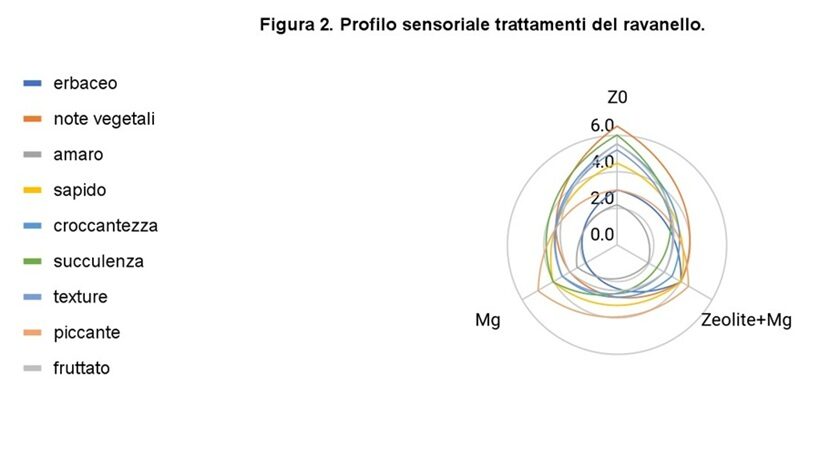

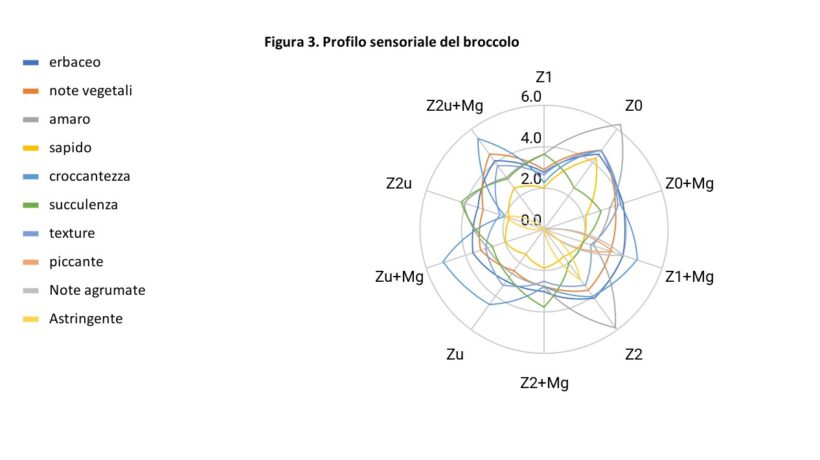

L’odore è stato valutato per intensità di fruttato ed erbaceo, mentre il sapore è stato analizzato per dolcezza, acidità, amarezza e retrogusto; la struttura è stata descritta e analizzata in termini di compattezza e succosità. Dai risultati emerge che i trattamenti non hanno influenzato le caratteristiche sensoriali “chiave” delle diverse cultivar, anche se sono state riscontrate alcune variazioni in termine di texture, aumento di percezioni floreali e note di amaro.

Nel complesso, ci sono differenze in termini di consistenza dei campioni testati, in particolare per quanto riguarda la croccantezza e la succulenza. La presenza di magnesio ha migliorato la croccantezza, la succulenza e alcune note aromatiche, sensazioni percepite come attributi positivi e giudicati come indici qualitativi dall’intero gruppo di assaggiatori.

In particolare, per l’Indivia, rispetto al controllo (Z0) sono meno marcate le intensità di amaro e sapido, rispetto ad un aumento di sentori floreali tra cui accenni di camomilla, mandorla e agrumi (Figura 1).

Rispetto al controllo (Z0), i trattamenti sui campioni di ravanello sembrano aver dato al prodotto caratteristiche più equilibrate e armoniose. I trattamenti hanno influenzato sia la struttura, in particolare la croccantezza e il sapore, con note piccanti che prevalgono sull’amaro (Figura 2).

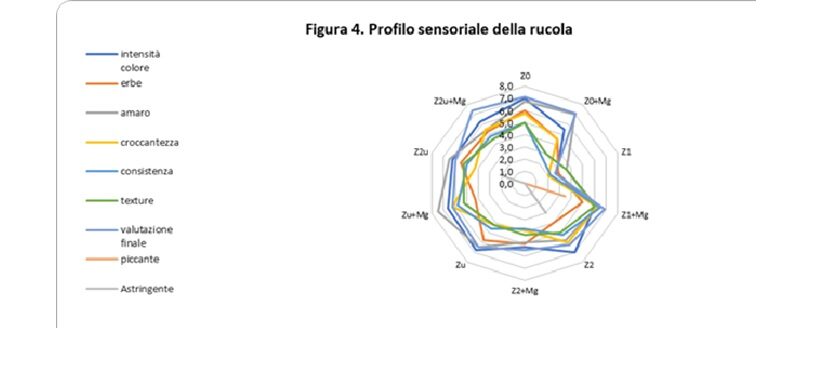

Nei campioni di rucola e broccoli, trattati con il solo magnesio, si sono riscontrate maggiori intensità nelle note vegetali e aromatiche e nella texture, presentando un valore complessivo migliore (Figura 3 e 4).

In generale i campioni trattati con magnesio hanno un’intensità di amaro inferiore rispetto ai campioni di controllo, soprattutto nei campioni di ravanello e rucola, dove è stato trovato un valore medio di 5,9, rispetto al controllo (6,8), tale da riscontrare un apprezzamento positivo da parte del panel.

Il gusto amaro è generalmente considerato un attributo sensoriale indesiderabile, che, se eccessivo, molto spesso rende il prodotto non commercializzabile. I livelli di metaboliti amari sono determinati geneticamente, ma vari segnali ambientali possono influenzare la loro concentrazione finale durante lo sviluppo, la fase di pre-raccolta e i processi di stoccaggio post-raccolta (17). In effetti, uno dei trattamenti più importanti a carico di alcune tipologie orticole, per la rimozione dell’amarezza è un’azione sbiancante nota come Bleaching, che interrompe le azioni enzimatiche che altrimenti causano perdita di sapore, colore e consistenza.

Sono stati condotti alcuni studi per esplorare l’associazione alimentare tra amaro, piccante, e effetti bioattivi sull’organismo, dimostrando che il loro bilanciamento può svolgere un’azione antiossidante e antinfiammatoria, favorendo la permeabilità vascolare e una riduzione delle malattie cardiache (18). Nelle Brassicaceae (ad esempio senape, wasabi, kohlrabi, ravanello), la molecola responsabile del sapore piccante è l’allile isotiocianato, che si trova anche in piante crocifere, come i broccoli (19). La sensazione piccante si riferisce al sapore pungente, caratterizzato da sensazioni di bruciore o formicolio, che sono causate da molecole chimiche (come la capsaicina nei peperoncini o oleocantale nell’ olio d’oliva) con un’azione “irritante o stimolante”. Gli stimoli piccanti sono principalmente trasdotti tramite neurotrasmettitori, influenzano la conformazione delle proteine del recettore del gusto e la sensibilità delle cellule delle papille gustative. La stimolazione della piccantezza può inclinare la percezione della sapidità, con un effetto di inibizione dell’acido, del dolce e dell’amaro (9).

In generale, i risultati mostrano che la fortificazione è efficace nell’incrementare il contenuto di magnesio, senza influenzare significativamente il profilo sensoriale. Pertanto, la biofortificazione può rappresentare una strategia utile per migliorare la qualità delle colture, creando al contempo un segmento specifico per i consumatori (20, 21, 3).

Conclusioni

Lo scopo di questo lavoro era valutare l’effetto delle applicazioni di zeolite e magnesio fogliare sulla qualità nutraceutica e sensoriale dei diversi prodotti orticoli.

I risultati mostrano che il trattamento con magnesio non ha influenzato le caratteristiche peculiari delle cultivar, ma ne ha migliorato alcuni attributi del profilo organolettico, riscontrando un giudizio complessivamente favorevole da parte del Panel di assaggiatori professionali.

Pertanto, la biofortificazione di magnesio nelle orticole può essere considerata un metodo efficiente per incrementare il contenuto nutrizionale ed integrare la componente minerale nella dieta, oltre che essere un approccio sostenibile a lungo termine.

La promozione di queste nuove fonti alimentari può essere implementata attraverso strategie di sensibilizzazione che aggiungono valore ai prodotti funzionali, per renderli più accettabili per i consumatori.

La mancanza di disponibilità di una scheda sensoriale specifica per ciascuna di queste orticole, dovuto al fatto che non ci sono altri studi con cui condurre un confronto, limita il risultato di questa indagine. Inoltre, questa metodologia è ancora in una fase di esplorazione e richiede ulteriori analisi sia dal punto di vista agronomico che sensoriale. Questa ricerca può essere però utilizzata nel prossimo futuro, per fornire ulteriori indicazioni riguardo alla produzione e al consumo degli alimenti orticoli fortificati.

Bibliografia

- Vasto, S., Sabatino, L., Santalucia, C., Sciara, A., & Baldassano, S. (2022, March). Could bio-fortification of vegetables with iodine represent a tool to boost the immune system? A pilot study on human health. In Biology and Life Sciences Forum (Vol. 12, No. 1, p. 11).

- López-García, D., & Carrascosa-García, M. (2024). Sustainable food policies without sustainable farming? Challenges for agroecology-oriented farmers in relation to urban (sustainable) food policies. Journal of Rural Studies, 105, 103160.

- Buturi, C. V., Mauro, R. P., Fogliano, V., Leonardi, C., & Giuffrida, F. (2021). Mineral biofortification of vegetables as a tool to improve human diet. Foods, 10(2), 223.

- Gonnella, M., Renna, M., D’Imperio, M., Santamaria, P., & Serio, F. (2019). Iodine biofortification of four brassica genotypes is effective already at low rates of potassium iodate. Nutrients, 11(2), 451.

- Marques, E., Darby, H. M., & Kraft, J. (2021). Benefits and limitations of non-transgenic micronutrient biofortification approaches. Agronomy, 11(3), 464.

- Veronese, N., Dominguez, L. J., Pizzol, D., Demurtas, J., Smith, L., & Barbagallo, M. (2021). Oral magnesium supplementation for treating glucose metabolism parameters in people with or at risk of diabetes: a systematic review and meta-analysis of double-blind randomized controlled trials. Nutrients, 13(11), 4074.

- Organizzazione Mondiale della Sanità, database USDA (United States Department of Agriculture) https://www.runnersworld.com.

- Bhuker, A., & Maurya, N. K. (2024). Selection and Performance of Sensory Panelists: A Comprehensive Review of Factors Influencing Sensory Evaluation Outcomes. Nutrition and Food Processing, 7, 15.

- He, W., Liang, L., & Zhang, Y. (2023). Pungency perception and the interaction with basic taste sensations: An overview. Foods, 12(12), 2317.

- Yuan, C., Wang, S., & Yu, X. (2020). The impact of food traceability system on consumer perceived value and purchase intention in China. Industrial Management & Data Systems, 120(4), 810-824.

- Petrescu, M., Krishen, A., & Bui, M. (2020). The internet of everything: implications of marketing analytics from a consumer policy perspective. Journal of Consumer Marketing, 37(6), 675-686.

- Helaly, A. A., Maray, M., Asa Abo, E. H., & Mohamed, A. (2016). Physical and chemical changes in the endive plants (Cichorium endivia L. var. crispum) during developmental stages. Advances in Plants Agricultural Research, 5, 436-441.

- Mondal, M., Biswas, B., Garai, S., Sarkar, S., Banerjee, H., Brahmachari, K., … & Hossain, A. (2021). Zeolites enhance soil health, crop productivity and environmental safety. Agronomy, 11(3), 448.

- Cataldo, E., Salvi, L., Paoli, F., Fucile, M., Masciandaro, G., Manzi, D., … & Mattii, G. B. (2021). Application of zeolites in agriculture and other potential uses: A review. Agronomy, 11(8), 1547.

- de Campos Bernardi, A. C., Oliviera, P. P. A., de Melo Monte, M. B., & Souza-Barros, F. (2013). Brazilian sedimentary zeolite use in agriculture. Microporous and Mesoporous Materials, 167, 16-21.

- Abdel-Massih, R. M., Debs, E., Othman, L., Attieh, J., & Cabrerizo, F. M. (2023). Glucosinolates, a natural chemical arsenal: More to tell than the myrosinase story. Frontiers in Microbiology, 14, 1130208.

- Tuzim, K., & Korolczuk, A. (2021). An update on extra-oral bitter taste receptors. Journal of translational medicine, 19(1), 440.

- Daniel, A. I., Fadaka, A. O., Gokul, A., Bakare, O. O., Aina, O., Fisher, S., … & Klein, A. (2022). Biofertilizer: the future of food security and food safety. Microorganisms, 10(6), 1220.

- Lu, Y., Zhang, M., & Huang, D. (2022). Dietary organosulfur-containing compounds and their health-promotion mechanisms. Annual review of food science and technology, 13(1), 287-313.

- Zlámalová, T., Elbl, J., Baroň, M., Bělíková, H., Lampíř, L., Hlušek, J., & Lošák, T. (2015). Using foliar applications of magnesium and potassium to improve yields and some qualitative parameters of vine grapes (Vitis vinifera L.).

- Altarugio, L. M., Loman, M. H., Nirschl, M. G., Silvano, R. G., Zavaschi, E., Carneiro, L. D. M., … & Otto, R. (2017). Yield performance of soybean and corn subjected to magnesium foliar spray. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 52, 1185-1191.

Ilenia Bravo, PhD in “Imprese, Istituzioni e Comportamenti”, conseguito presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.. L’attività di ricerca, condotta presso il LAMeT (Laboratorio di Analisi Merceologiche e Territoriali), si incentra sull’ alimentazione funzionale, sulla qualità dei prodotti alimentari e sulla sostenibilità ambientale.