di Cecilia Rossi e Annabella Vitalone

La dermatite atopica è una patologia cutanea, ad oggi classificata come un’infiammazione della pelle ma anche una reazione di ipersensibilità di IV tipo, caratterizzata da prurito intenso, rossore, secchezza, talvolta fuoriuscita di siero e di sangue, ispessimento cutaneo con possibili sovrainfezioni, da parte di batteri e virus. È diffusa a livello mondiale, in particolare nei Paesi industrializzati e può colpire adulti e bambini, fa parte di un quadro clinico più ampio definito “atopia”, in quanto il paziente atopico presenta iperreattività della cute e delle mucose (bronchiali, congiuntivali, enteriche), con conseguente comparsa di asma, rinite allergica e congiuntivite. La dermatite atopica, essendo una patologia multifattoriale, dipende da diverse cause scatenanti, come: fattori genetici, fattori ambientali (sostanze irritanti, prodotti chimici, polvere, pollini), alterazioni della barriera cutanea (deficit di filaggrina) e disfunzioni a livello del sistema immunitario (incapacità di risposta ad agenti esterni), risulta spesso difficoltoso l’individuazione di una terapia efficace.

Gli approcci terapeutici attualmente impiegati per il trattamento della dermatite atopica consistono principalmente nel ripristino dell’integrità della barriera cutanea, attraverso la sedazione del prurito, l’idratazione della cute e la cura delle lesioni cutanee eventualmente presenti.

La terapia farmacologica, disponibile in Italia, si basa sull’uso di farmaci, quali: antistaminici orali, corticosteroidi topici e sistemici, inibitori della calcineurina, inibitori dei leucotrieni, immunosoppressori sistemici e ruxolitinib.

È importante anche valutare e migliorare l’igiene quotidiana come, ad esempio, effettuare bagni brevi, con acqua non eccessivamente calda, usare detergenti oleosi non schiumogeni e applicare emulsioni e creme emollienti, principalmente a base di ceramidi, che favoriscano l’idratazione della cute.

Un ulteriore approccio è l’esposizione naturale al sole (controindicata a seguito di terapia cortisonica) e la fototerapia con i raggi UVB a banda stretta, che stimolano il sistema immunitario, con effetto immunomodulante e antiproliferativo.

Infine, è possibile anche il ricorso alla fitoterapia, che prevede l’impego di piante medicinali. Quelle di particolare rilevanza, utilizzate nel trattamento della dermatite atopica, sono le seguenti.

Aloe vera L. [Figura 1], pianta ampiamente diffusa nel mondo, la cui droga è data dalle foglie dalle quali è possibile ricavare il succo ed il gel, quest’ultimo trova particolare impiego nel trattamento della dermatite atopica, grazie alla presenza del lattato di magnesio che rallenta la produzione di istamina con conseguente diminuzione del prurito e dell’irritazione cutanea. La presenza di polifenoli, all’interno di Aloe vera gel, gli attribuisce un effetto antinfiammatorio, in quanto vengono inibite le interleuchine (IL-6 e IL-8) ed il trombossano. L’abbondante presenza di acqua, inoltre, può favorire un aumento dell’elasticità ed una riduzione della fragilità cutanea, grazie ad uno spiccato aumento dell’idratazione della cute. Studi in vivo hanno evidenziato effetti promettenti nel ridurre i livelli sierici di IgE e la risposta infiammatoria.

Figura 1: Aloe vera L. [www.freepik.com].

Argania spinosa L. è un albero diffuso principalmente in Marocco, che può raggiungere dimensioni notevoli (8-10 m). La droga è data dai semi, dai quali è possibile ricavare il noto olio di argan, che trova impiego sia in ambito alimentare sia in ambito dermatologico e cosmetologico. L’uso dell’olio di argan nel trattamento della dermatite atopica, deriva dall’elevato contenuto di acido linoleico (ω-6) che favorisce la riepitelizzazione, stimolando la riproduzione della barriera lipidica tra lo strato granuloso e lo strato corneo. Questo meccanismo è molto importante nel trattamento della dermatite atopica poiché le anomalie della cute nel paziente atopico sono principalmente dovute ad una diminuzione dei lipidi nell’epidermide. Inoltre, l’olio di argan favorisce l’idratazione e la riepitelizzazione cutanea, attraverso la diminuzione della perdita d’acqua transepidermica (Transepidermal Water Loss, TEWL).

Borago Officinalis L. e Oenothera biennis L., sono piante erbacee la cui droga è data dai semi dai quali si ottengono, rispettivamente, l’olio di borragine e l’olio di enotera che, grazie all’elevato contenuto di acido γ-linolenico (AGL), presentano un promettente approccio di trattamento della dermatite atopica. L’AGL stimola la produzione di molecole ad azione antinfiammatoria, come le PGE1. È stato infatti notato che i pazienti atopici presentano un deficit dell’enzima δ-6-desaturasi, il quale è deputato alla conversione dell’acido linoleico ad acido γ-linolenico, con conseguente riduzione della sintesi di PGE1 e aumento della concentrazione di IgE, che porta ad un maggiore rilascio di istamina e altri mediatori. L’olio di borragine trova impiego principalmente per via topica diminuendo la TEWL ed il prurito, mentre l’uso per via orale, ad oggi, non è sostenuto da prove di efficacia clinica, a differenza dell’olio di enotera.

Calendula officinalis L., pianta erbacea perenne, la cui droga è data dalle sommità fiorite [Figura 2], trova il suo impiego nel trattamento della dermatite atopica attraverso l’uso di creme e unguenti che risultano efficaci nel ridurre i sintomi infiammatori, la secchezza e l’irritazione cutanea favorendone la riepitelizzazione, con un rapporto rischio-beneficio positivo; infatti, la comparsa di reazioni di ipersensibilità è rara e limitata a persone allergiche alla famiglia delle Asteraceae.

Figura 2: sommità fiorite di Calendula officinalis L. [www.freepik.com].

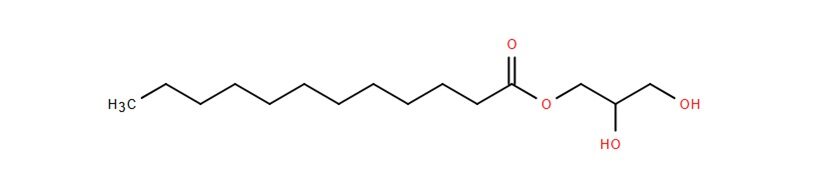

Cocos nucifera L., noto comunemente come palma o albero di cocco, è originario delle regioni tropicali e presenta come droga il frutto maturo dal quale si ottiene, per estrazione, l’olio di cocco. Questo è ricco in trigliceridi e acidi grassi, come l’acido laurico, ma contiene anche acidi fenolici e polifenoli. L’insieme delle proprietà chimico-fisiche di queste componenti attribuiscono all’olio attività antiossidanti, antinfiammatorie, antibatteriche, idratanti e di guarigione delle ferite, favorendo il suo uso nel trattamento della dermatite atopica. In particolar modo è stata osservata una spiccata attività antibatterica verso Staphylococcus aureus, il quale provoca disfunzione della barriera cutanea, con conseguente secchezza e desquamazione della pelle nel paziente atopico. L’azione antibatterica è svolta dalla monolaurina [Figura 3], un monogliceride, ottenuta dall’idrolisi dell’acido laurico ad opera delle lipasi prodotte dallo S. aureus, la quale penetra all’interno della membrana cellulare del batterio portandolo a morte. Inoltre, è stata notata la capacità dell’olio di cocco di ridurre la TEWL, di aumentare l’idratazione della cute e di rafforzare la barriera cutanea. L’olio di cocco risulta sicuro da studi in vivo sia per uso topico sia per ingestione.

Figura 3: Struttura della monolaurina [ottenuta tramite ChemSpider].

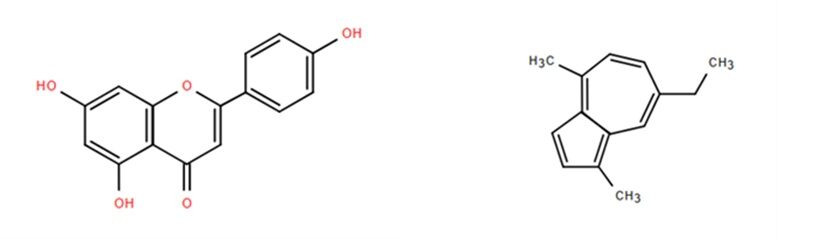

Matricaria recutita L., pianta erbacea annuale, nota comunemente con il nome di camomilla, la cui droga è data dai capolini essiccati, trova impiego in numerosi ambiti, ma grazie al suo effetto antinfiammatorio, ad opera dell’apigenina e del camazulene [Figura 4], può essere utilizzata anche nel trattamento della dermatite atopica per uso topico, sottoforma di creme. Studi in vitro hanno dimostrato il potenziale terapeutico di due principali componenti dei capolini della camomilla: l’apigenina agisce inibendo la sintesi delle prostaglandine e del TNF-α, mentre il camazulene inibisce il processo infiammatorio bloccando la perossidazione chimica dell’acido arachidonico. I preparati a base di camomilla risultano sicuri, in quanto, raramente, posso dare reazioni allergiche o di sensibilizzazione (ascrivibili sempre all’appartenenza alla famiglia delle Asteraceae e relativa cross-reattività).

A B

Figura 4: Strutture dell’apigenina (A) e del camazulene (B) [ottenute tramite ChemSpider].

Olea europaea L., nota comunemente come olivo, è un albero sempreverde, la cui droga è data dai frutti maturi, dai quali si ottiene l’olio di oliva ricco di acidi grassi, come l’acido oleico e l’acido linoleico, ma anche di steroli, tocoferoli e acidi fenolici, quest’ultimi contribuiscono a caratterizzare l’aroma e il sapore. L’olio di oliva è un potente emolliente che, grazie alla sua azione, inibisce la secchezza e risulta utile al mantenimento della terapia nella dermatite atopica, andando potenzialmente a ridurre l’uso di corticosteroidi. Non si hanno però studi sufficienti a supportare un uso a lungo termine e nelle riacutizzazioni gravi.

Dall’analisi degli studi esaminati e dai dati presenti in monografia emerge che, molti dei preparati a base delle piante medicinali sopracitate, offrono benefici significativi nel trattamento della dermatite atopica, come ad esempio l’olio di cocco, grazie alla sua azione antibatterica testata sullo Staphylococcus aureus, o anche l’elevata presenza di acidi grassi, quali: l’acido linoleico, l’acido γ-linolenico. L’azione principale di queste piante medicinali è rappresentata da proprietà antibatteriche o antinfiammatorie e dalla capacità di idratare in profondità la cute, favorendo un miglioramento della sintomatologia primaria, come il prurito e la secchezza cutanea. Il loro impiego è comunque limitato a casi di dermatite atopica lieve-moderata e che non necessitino di terapia farmacologica, sempre a seguito di un consulto medico. Ad oggi, gli studi risultano promettenti, in particolar modo per le preparazioni ad uso topico, ma è doveroso sottolineare la presenza di limitazioni, come dimensioni ridotte dei campioni in analisi o debolezze metodologiche, che posso limitarne l’affidabilità. È necessario dunque valutare l’uso di queste piante medicinali come coadiuvanti. Particolare attenzione va poi rivolta ad un loro impiego in particolari gruppi di popolazione come i bambini e le donne in gravidanza, in cui i dati disponibili sono davvero limitati. In conclusione, nonostante l’approccio fitoterapico stia offrendo un promettente complemento alle terapie farmacologiche per la dermatite atopica, è necessario approfondire la loro efficacia e sicurezza con ulteriori ricerche, puntando a migliorare la qualità metodologica e ad includere campioni più ampi, così da poter fornire più dati su larga scala.

Sunto dell’elaborato di tesi in Farmacognosia – Corso di Laurea in Farmacia, Sapienza Università di Roma.

Relatore: Prof.ssa Annabella Vitalone – Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer”, Sapienza Università di Roma.

Studente: Dott.ssa Cecilia Rossi. E-mail: ceciliarossi787@yahoo.it