di Andrea Tizianel, Riccarda Moser, Ilaria Pertot

Le pubblicazioni divulgative del Centro SafeCrop

Il Centro SafeCrop dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige promuove e divulga i risultati delle proprie attività di ricerca e sperimentazione, per mezzo di pubblicazioni gratuite dedicate all’imprenditore agricolo e al personale tecnico. I libretti presentano gli ultimi aggiornamenti sulla biologia ed epidemiologia di vari patogeni che interessano la vite e la fragola, le strategie a basso impatto impiegabili in agricoltura biologica e i risultati di alcune sperimentazioni effettuate in Trentino e in altre regioni italiane. Attualmente sono disponibili le pubblicazioni “Il mal dell’esca della vite”, “L’oidio della vite”, “La peronospora della vite” (II edizione), “I marciumi radicali della vite” (II edizione) e “L’oidio della fragola”. In ottobre, infine, usciranno le pubblicazioni “Le tignole della vite” e “La muffa grigia della vite”.

Introduzione alla malattia

L’oidio della fragola, anche noto come “mal bianco”, è una malattia fungina che, a partire da poche sorgenti d’inoculo, si propaga rapidamente nella coltura grazie alla moltitudine di spore prodotte dal patogeno. I danni possono essere notevoli, in quanto la colorazione del frutto colpito può risultare alterata e la sua conservabilità ridotta con ingenti perdite economiche. Questa malattia è tipica dei paesi mediterranei e dei climi temperati asciutti, dove il fungo è favorito nella sua germinazione dall’assenza di acqua. La coltivazione della fragola sotto tunnel permette di proteggere in modo efficace i frutti dalla muffa grigia e da numerose altre malattie ma favorisce nel contempo l’insorgenza dell’oidio, poichè si va ad eliminare l’effetto inibente della pioggia. La lotta all’oidio è quindi diventata l’aspetto più importante da studiare nella difesa fitosanitaria della fragola sotto tunnel, comportando un grosso impegno per l’agricoltore.

L’oidio della fragola (Fragaria × ananassa Duchense) è causato da Podosphaera aphanis (precedentemente noto come Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae), un fungo ectoparassita obbligato e specializzato, che quindi necessita della pianta di fragola per sopravvivere.

L’oidio della fragola, al pari di altri oidi, deve svernare come micelio nei tessuti verdi della pianta (rimando quiescente in particolare nelle gemme o nelle foglie che permangono vive in inverno), oppure mediante i cleistoteci. I cleistoteci sono i corpi fruttiferi derivanti dalla riproduzione sessuata, hanno forma tonda di colore biancastro all’inizio e poi bruno scuro, quasi nero a maturazione completata (Fig. 1).

Fig. 1: Asco in uscita da un cleistotecio in primavera

Le ascospore contenute nei cleistoteci germinano, al pari dei conidi (spore asessuate che si producono durante l’estate), producendo un tubetto di micelio. Esso si allunga fin a formare uno stiletto di penetrazione che, una volta superata la parete delle cellule della foglia, forma una struttura (austorio) di forma allargata e specializzata ad assorbire acqua, sali minerali e sostanze nutritive dalla cellula, senza però causarne direttamente la morte. Il fungo produce sulla superficie un micelio denso (muffa bianca polverulenta) che a sua volta produce nuovi austori.

Sintomatologia

Il patogeno può colpire foglie, piccioli, stoloni, fiori e frutti. Sulle foglie le infezioni precoci sono caratterizzate da piccole aree bianche, dall’aspetto polveroso, che si accrescono in genere sulla pagina inferiore. In seguito, se la pianta non è trattata con fungicidi, le macchie si allargano e compaiono anche sulla pagina superiore, fino a ricoprire l’intera lamina fogliare di una polvere biancastra (Fig. 2).

Fig. 2: Macchie iniziali di oidio sulla pagina superiore della foglia

Col progredire dell’infezione, i bordi delle foglie infette si curvano verso l’alto, esponendo la pagina inferiore che spesso è cosparsa di aree rossastre e ricoperta da un fungo bianco grigiastro. Le foglie infette poi tendono a diventare color porpora o rosse. Il micelio bianco si sviluppa inoltre sui piccioli delle foglie e soprattutto sugli stoloni, che sono più sensibili alla malattia.

Il fungo può anche attaccare fiori e frutti, su cui si può avere la comparsa della tipica efflorescenza biancastra (Fig. 3).

Fig. 3: Oidio: sintomi su frutto

Il fungo può determinare l’aborto o la malformazione dei fiori, mentre sui frutti produce un micelio rado e diffuso. I semi tendono a sporgere in modo anomalo ed il frutto colpito risulta più molle, di colore meno intenso, si conserva meno del frutto sano e tende a marcire.

Forti attacchi all’apparato fogliare possono portare a necrosi e defoliazione. Le perdite di produzione sono perciò dovute alle infezioni ai fiori ed ai frutti.

Misure preventive

È necessario prevenire lo sviluppo dell’oidio anziché attendere le prime infezioni. Dal momento in cui si effettua la copertura con il tunnel è necessario prestare maggiore attenzione alla malattia. I periodi a maggior rischio sono quelli estivi, quando l’umidità relativa è elevata. Le piante vanno protette con i fungicidi, prestando maggior attenzione quando sono nelle prime fasi di sviluppo. La fase precedente la fioritura, quando si ha una forte produzione di nuove foglie, è la più delicata per la difesa antioidica. Uno squilibro di azoto rispetto a fosforo e potassio può indurre una maggior sensibilità nelle piante all’oidio, in quanto favorisce il lussureggiamento fogliare e ritarda la maturazione dei tessuti. È bene evitare infezioni agli stoloni od eliminarli, perché sono più sensibili alla malattia e fungono da “serbatoio” d’inoculo. È consigliabile inoltre rimuovere le piante a fine ciclo o trattarle anche dopo la raccolta per evitare la presenza d’inoculo che possa continuare a diffondersi. Poiché i cleistoteci sembrano essere una delle sorgenti più importanti per l’inoculo primaverile, è necessario verificare la loro presenza sulle piantine prima dello svernamento, mantenendo alta, in loro presenza, l’attenzione nelle prime fasi colturali.

Sistemi di supporto alle decisioni e modelli di previsione della malattia Per ottimizzare l’impiego dei fungicidi, è importante applicarli nel momento in cui possono esplicare la massima efficacia nei confronti del patogeno. Lo sviluppo e la virulenza dell’oidio dipendono, oltre che dalla presenza d’inoculo, dalla sensibilità varietale e dalle condizioni ambientali. Precedenti studi dimostrano che la temperatura e l’umidità sono i fattori chiave nel determinare lo sviluppo della malattia. Stimare quando il patogeno è attivo nella coltura permetterà di ridurre l’impiego dei fitofarmaci.

La ricerca condotta al centro SafeCrop ha permesso di individuare un modello di sviluppo di questa malattia, in funzione delle condizioni ambientali. Questo modello è stato testato e validato negli ultimi due anni fornendo risultati interessanti. Ulteriori studi ed analisi consentiranno di migliorare tale modello e farlo divenire uno strumento utile per la pianificazione dei trattamenti sulla fragola per l’agricoltore. Parallelamente si sta sviluppando la versione computerizzata del modello. L’utente, inserendo alcuni dati essenziali (lo stadio fenologico, la diffusione della malattia in campo, ecc.) richiesti dal programma, ottiene un indice di rischio di diffusione della malattia. Il programma consente così di ottimizzare l’uso dei prodotti fitosanitari nella lotta all’oidio, indicando i prodotti e il momento d’applicazione.

Agricoltura sostenibile

Considerando le prospettive di sviluppo di nuove strategie di difesa, è importante capire se sono sostenibili. L’attenzione del ricercatore è spesso rivolta alla valutazione della loro efficacia nella protezione contro le malattie e nello studio del meccanismo d’azione degli agenti coinvolti. Un aspetto cruciale, che tuttavia viene spesso trascurato nella fase di ricerca di nuove strategie, è la valutazione della sostenibilità della loro potenziale introduzione in un sistema di protezione integrata e i possibili vincoli socio-economici legati alla fase di applicazione nell’ambiente agrario.

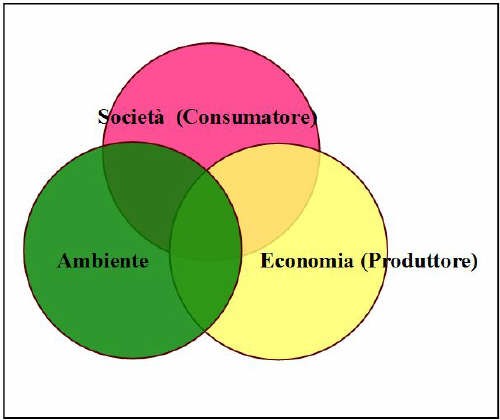

La sostenibilità si compone di tre dimensioni (Fig. 4): economica, ambientale e sociale.

1. La dimensione economica riguarda l’idoneità a salvaguardare una capacità produttiva in grado di soddisfare i bisogni correnti e futuri, attraverso l’uso efficiente delle risorse naturali.

2. La dimensione ambientale concerne l’abilità di mantenere le risorse naturali in quantità sufficiente, riducendo i possibili danni e favorendo al contempo gli effetti benefici prodotti dall’attività agricola sull’ambiente circostante

3. La dimensione sociale si riferisce all’attitudine a mantenere un’equità sociale, alla capacità di supportare adeguatamente i produttori da parte delle comunità sociali delle istituzioni e alla capacità di ridurre il rischio per la salute umana dei consumatori, agricoltori e residenti nelle aree agricole.

Fig 4: Il concetto di sostenibilità

Per avere un’agricoltura ecocompatibile è necessario individuare ed utilizzare tecniche a minor impatto ambientale che siano in grado di garantire il mantenimento nel tempo della capacità produttiva di un agro-ecosistema nonostante lo sfruttamento al quale viene sottoposto e allo stesso tempo siano compatibili con gli obiettivi di efficienza economica e gestionale dell’azienda.

Per misurare la sostenibilità economica di una strategia di difesa bisogna stimare i risultati finali, valutando costi e benefici ottenuti con l’uso della strategia che si vuole analizzare con quelli che si sarebbero potuti ottenere con un altro metodo di difesa, riconducendoli nella stessa struttura di valutazione. Tale stima è il primo passo ed anche il più importante perché i benefici economici, ecologici e sociali derivanti dalla strategia di difesa, possono essere dimostrati e pubblicizzati e i dati ottenuti possono giustificare l’investimento economico fatto dall’agricoltore e portare a nuovi finanziamenti che possano così supportare nuovi progetti e ricerche.

Scheda della pubblicazione e indicazioni per la richiesta

Il volume “L’oidio della fragola”, curato dagli autori Ilaria Pertot, Riccarda Moser e Yigal Elad nasce da una ricerca condotta dal Centro SafeCrop, in collaborazione con il Volcani Center in Israele, orientata a definire le condizioni ottimali di sviluppo della malattia, il migliore momento d’intervento contro il patogeno con i diversi fungicidi disponibili e le strategie di difesa più efficaci e ad individuare nuove alternative al controllo chimico.