di Pasquale D’Ancicco

Da alcuni anni R.A.C. (Razze Autoctone Campane), Club di allevatori amatoriali, è impegnato nel recupero delle razze da fattoria e da cortile autoctone della Campania, ad un passo dall’estinzione e quelle poco diffuse; molte di queste razze sono state recuperate e sono sulla via della ri-diffusione, altre sono sulla via del recupero mentre per alcune abbiamo solo segnalazioni di sopravvivenza, ossia avvistamenti o segnalazioni, a volte anche da parte di terzi, che devono essere ancora verificate o approfondite.

La vacca Alifana

Vacche Alifane, proprietario Luciano Di Meo

Storia

Chiamata anche vacca del marchese, con questo nome viene indicata dalle persone anziane del luogo una popolazione di vacche presente nell’alto casertano, più precisamente dalle campagne di Alife a Caiazzo; vacca a triplice attitudine: da lavoro, da carne (i maschi raggiungono i 6\7 quintali, le femmine poco meno e da latte (riescono a produrre anche 12\13 litri di latte al giorno); i vitelli hanno la caratteristica di esser già bianchi dalla nascita.

Vi sono foto storiche che raffigurano tali vacche dall’inizio del ‘900, ma la collocazione storica dell’origine sarebbe ancora più remota, difatti pare vi siano descrizioni e di tali vacche in alcuni libri del 1600, custoditi nella biblioteca della diocesi di Caiazzo.

Per ciò che concerne le origini, probabilmente l’Alifana deriva da incroci tra Chianina e l’estinta Podolica campana.

Foto del 1936, collezione famiglia Audi

Segnalazione

Venni a sapere dell’esistenza di tale vacca quando mi recai presso un agriturismo a Castel Campagnano (CE) per visionare alcuni maiali casertani, il proprietario di tale agriturismo affermava esistesse una razza locale di vacche a manto bianco; presi la notizia con scetticismo, abituato a pesare bene le parole delle persone nel campo dei recuperi e delle razze antiche, visto che spesso viene spacciato ottone per oro, tuttavia pochi mesi dopo mi recai presso un altro agriturismo, a Ruviano (CE) precisamente “La masseria dei Trianielli”, dove il proprietario Luciano Di Meo effettivamente allevava diversi capi di queste vacche bianche, e dopo un po’ di ricerche storico\scientifiche, e grazie anche alla fondamentale consulenza del dottor Alessio Zanon, potemmo affermare che l’Alifana non solo era esistita, ma è tutt’ora viva e vegeta seppure ridotta allo stato di reliquia.

Vitellino Alifano, proprietario Luciano di Meo.

Il tacchino Bianco di Avellino

Tacchina Bianca di Avellino, foto di Pasquale D’Ancicco

Storia

Tacchino tipico dell’Irpinia che un tempo popolava le aie e le campagne dell’Appennino meridionale, da Lucera ad Avellino e Salerno, dove in particolare nell’agro-nocerino e Cerignola pare si contassero branchi di di 700\800 capi che venivano allevati esclusivamente per il consumo personale o per esser venduti nei mercati locali.

Il piumaggio si presentava per lo più bianco con rare macchie nere presenti anche sulle remiganti.

Ottimo pascolatore, il tacchino Bianco di Avellino si prestava benissimo all’allevamento all’aperto grazie alla sua spiccata rusticità.

Razza leggera, il peso dei maschi si aggirava sui 6\7 kg, mentre le femmine raggiungevano i 3\4 kg.

Tacchina Bianca di Avellino, foto di Pasquale D’Ancicco

Segnalazione

Durante un viaggio di lavoro nel territorio Irpino e più precisamente nei pressi di Montella (AV), transitai vicino ad alcune vecchie masserie di campagna, ove notai in lontananza dei tacchini dal piumaggio bianco, mi fermai e dopo essermi presentato al proprietario notai subito che aveva dei tacchini che corrispondevano alla descrizione storica del tacchino di Avellino; purtroppo solo una femmina corrispondeva in toto alla colorazione originale, tuttavia non mi persi d’animo e acquistai la tacchina, una volta a casa la misi in un recinto con un tacchino maschio bianco sperando che la prole ereditasse la colorazione della madre, purtroppo la femmina depose poche uova e tutte chiare, con ogni probabilità aveva un tumore all’apparato riproduttivo, e morì pochi mesi dopo; tuttavia la presenza di questo esemplare mi fa bene sperare, visto che i geni vagano ma non spariscono, sulla sopravvivenza di altri capi nel territorio Irpino.

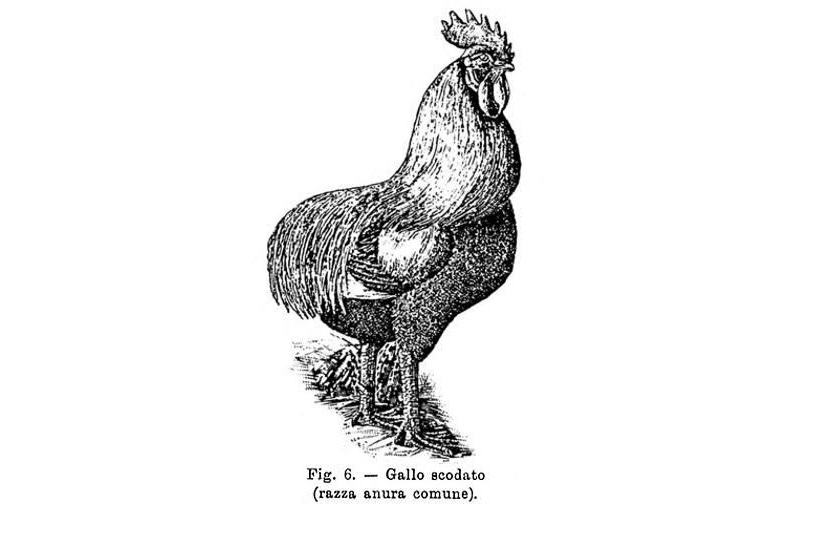

Illustrazione di Alessio Zanon

La Scodata

Storia

Menzionata dal Pascal (storico dell’avicoltura), gli venne descritta durante il periodo in cui soggiornò a Caserta da alcune persone anziane del luogo. Caratteristiche di questo razza erano, oltre all’assenza di coda, le ottime carni ed il fatto di esser un’eccellente ovaiola, la presenza di tarsi gialli e la cresta simile all’Italiana.

Il testo originale “Diversi vecchi della contrada ove soggiornai per vario tempo (circondario di Caserta) ricordano una gallina scodata a tarsi gialli e cresta e bargigli quasi come l’italiana (Fig. 6). Essi affermano che la carne era molto superiore a quella della italiana, pur restando inalterata la prerogativa della fetazione abbondante.”

Illustrazione del Pascal

Segnalazione

Qualche anno fa un mio conoscente allevatore di polli, fu ospite per qualche giorno nella residenza di campagna di alcuni suoi amici, anch’essi appassionati di polli, nel giro di perlustrazione presso la tenuta notò alcuni polli che avevano le caratteristiche della Scodata, riuscì a fotografarne uno; tuttavia non riuscì a catturarne nessuno e altri tentativi di cattura furono vani visti la selvaticità dei polli e la vastità della proprietà di questi suoi amici, tuttavia ci siamo ripromessi di tornare in questa residenza per nuovi tentativi di ricerche e magari cattura.

Gallo scodato, foto di Thomas Del Greco.

La capra di Caserta

Storia

Si sa dell’esistenza di questa capra grazie ad un indagine dell’Assonapa (Associazione Nazionale della Pastorizia) che tuttavia ne immortalò solo alcuni esemplari senza svolgere un vero e proprio studio sulla popolazione e la razza.

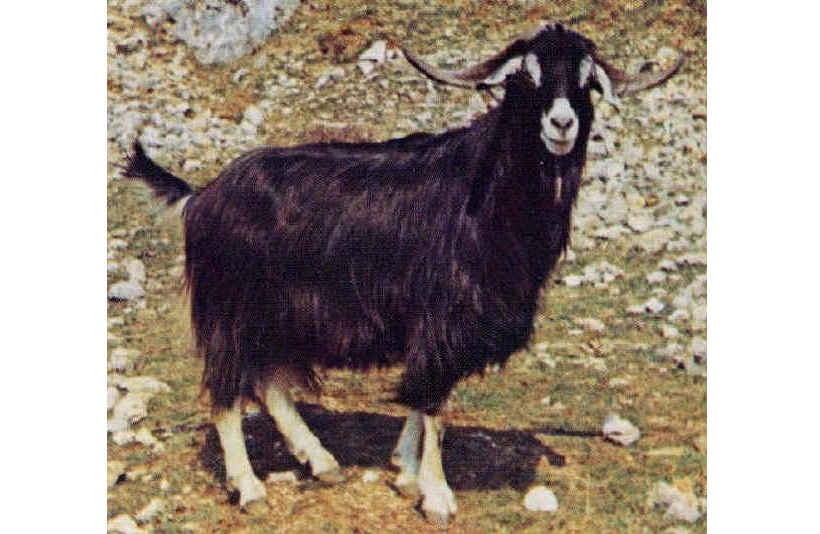

Capra di Caserta (foto Assonapa).

Segnalazione

Per le mie ricerche mi reco spesso nel parco del Matese, area naturale protetta che si divide tra il Molise e la Campania, ove vi è la possibilità di fare importanti scoperte e ritrovamenti, in quanto è una delle poche zone quasi immacolate dal progresso in Campania; durante una di queste spedizioni notai dalle parti di Guardiaregia (CB) un gruppo di capre che corrispondevano al fenotipo delle casertane, tuttavia avevo il cellulare scarico e avevo un certa fretta di rientrare, per cui non mi potetti fermare per approfondire la cosa. Il secondo avvistamento avvenne mentre mi stavo recando in Abruzzo, per far visita ad un collega allevatore di fagiani, allorché notai nei pressi di Prata (CE) un gregge di capre, e fra le tante vi erano alcuni capi che corrispondevano alla Capra di Caserta, mi fermai, scattai alcune foto e feci qualche domanda all’allevatore. Un terzo “avvistamento”, inoltre, se cosi possiamo chiamarlo, avvenne mentre visionai un documentario sui pastori del Matese ed uno di questi pastori allevava qualche capo della Capra in questione; in conclusione possiamo affermare che la Capra di Caserta dunque costituisce una vera e propria popolazione, seppur se ne contino ad ora pochissimi esemplari, ed occupa l’areale appenninico del confine tra Campania e Molise.

Capra di Caserta, foto di Pasquale D’Ancicco

L’Asino di Castel Morrone

Storia

L’asino di Castel Morrone trae il suo nome dall’omonimo paese confinante con la città di Caserta. Razza asinina a rischio di estinzione, ha le sue origini nella provincia dell’ex Terra di lavoro (basso Lazio, versante Sannita della Campania e zona di Venafro nel Molise). La taglia era media con altezza al garrese all’incirca 130 cm ed aveva un manto color morello/bigio con focature bianche intorno agli occhi, bianco pure il muso con apice nero, testa grande, orecchie molto sviluppate e portate arcuate, zoccoli molto alti; grazie alla groppa larga e muscolosa veniva utilizzato in campagna, per cavalcatura, soma e trasporto di carichi medi, difatti la sua particolare conformazione fisica lo rendeva adatto a terreni collinari e pietrosi; le cause della sua rarefazione sono da attribuire alla progressiva meccanizzazione dell’attività agricola, all’abbandono delle campagne in conseguenza dello sviluppo industriale del mezzogiorno; inoltre numerosi capi perivano a causa di residuati bellici (mine e bombe inesplose) che si rinvenivano nelle campagne, in più talvolta per rendere di nuovo produttivi i terreni e bonificarli da questi residuati, gli asini venivano spesso immolati per fare esplodere tali ordigni.

Asino di Castel Morrone (foto Collezione privata Famiglia Audi).

Segnalazione

Recentemente l’associazione storico culturale Capo di Lupo parte integrante dell’omonima azienda agricola sita in Vallemaio (FR), è venuta a conoscenza di tale asino grazie ad una circolare del 1993 del Ministero dell’agricoltura e e delle foreste in cui veniva menzionata proprio questa razza di asini. Le ricerche hanno previsto la consultazione di vari Enti che tuttavia hanno saputo dare poche e confuse indicazioni, tranne il centro ippico a Santa Maria Capua Vetere (CE) che si è scoperto essere stato stazione di monta dell’asino di Castel Morrone fino alla metà degli anni ’80; svolgendo indagini sul territorio, in particolare nel comune casertano che porta il nome dell’asino (ossia Castel Morrone) le ricerche hanno favorito il ritrovamento di una femmina di circa 15 anni che presentava i caratteri fenotipici esatti; tuttavia non fu possibile acquistare tale capo in quanto gli anziani proprietari erano molto affezionati all’animale e lo utilizzavano tuttora per lavori in campagna. Né l’associazione né io abbiamo avuto il tempo di proseguire questa ricerca, pertanto non sappiamo se l’asina in questione abbia avuto prole e\o siano sono presenti altri asini sul territorio tuttavia questo ritrovamento ci rende più ottimisti sulla vicenda e ci siamo ripromessi (tempo permettendo) di svolgere altre ricerche il prima possibile.

Asino di Castel Morrone femmina (foto Antonino De Santis).

Conclusioni

Di queste razze che ho descritto finora abbiamo dunque notizie, segnalazioni, avvistamenti, ritrovamenti fatui; questi animali si sono preservati grazie all’isolamento di taluni paesi di montagna, alla presenza di allevamenti di nicchia, ad anziani che custodiscono animali gelosamente, tuttavia questi animali sono ad un passo (se non oltre) dall’estinzione e se nessuno si muoverà (Istituzioni ed Enti compresi) presto di questi animali l’unico ricordo che avremo sarà una sbiadita fotografia.

Pasquale D’Ancicco, presidente Razze Autoctone Campane e consigliere AIFAO.