di Paolo Degli Antoni

A trent’anni di distanza dal regolamento comunitario relativo all’imboschimento di seminativi ritirati dalla produzione, si può tentare una valutazione della sua efficacia.

I fini individuati dal regolamento erano:

– completare le trasformazioni previste nell’ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,

– contribuire ad un miglioramento nel tempo delle risorse della silvicoltura,

– favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l’equilibrio dell’ambiente,

– lottare contro l’effetto serra e assorbire l’anidride carbonica.

Il primo fine, orientato al contenimento delle eccedenze cerealicole per evitarne il deprezzamento, è stato raggiunto, il numero dei beneficiari, le superfici ritirate dalla coltivazione e i fondi erogati son stati notevoli, come dimostrato dall’organismo pagatore ART€A. I controlli hanno tuttavia evidenziato alcuni impianti eseguiti su terreni privi dei requisiti colturali richiesti, non più agricoli da tanti anni, con conseguente decadenza dal regime d’aiuti.

Circa il secondo punto, si sono raggiunti buoni risultati con la pioppicoltura da cellulosa nelle pianure alluvionali in impianti seguiti da aziende già esperte. Per quanto riguarda gli impianti di arboricoltura da legno con latifoglie miste pregiate (noci, ciliegi, farnie, frassini, ecc.), l’auspicato raggiungimento precoce del turno di utilizzazione non si è verificato; anche gli impianti accuratamente coltivati sono ben lontani dal raggiungere la maturità; in qualche caso si è praticato il diradamento intermedio, che ha interessato le specie secondarie, soprattutto l’ontano napoletano. Molti impianti risultano radi, le numerose fallanze, che magari si è anche tentato di risarcire con scarso successo, sono conseguenza di inidoneità stazionale non adeguatamente valutata dai progettisti e in istruttoria, di cure colturali discontinue, di ripetute siccità (es. estati 1998 e 1999 con pochissimi giorni piovosi) e in qualche caso effetto di incendi boschivi.

La gestione dello spazio naturale ottenuta col set-aside imboschimento raramente ha dato risultati ottimi, più spesso modesti. Gli agricoltori più zelanti hanno lavorato accuratamente il terreno ogni anno e l’hanno periodicamente concimato, impedendo l’instaurarsi di una flora erbacea ruderale di pregio; solamente quelli meno interventisti hanno permesso la colonizzazione di specie indicatrici, come le orchidee, che mal sopportano concimazioni chimiche e lavorazioni meccaniche.

Ciliegio e noce di trent’anni con gestione troppo zelante del sottobosco

La regimazione delle acque migliorata e la mitigazione degli eccessi climatici sono effetti proporzionali alla copertura ottenuta, non sempre colma nemmeno trent’anni dopo l’impianto.

Si registra qualche caso di incompatibilità con la rete ecologica europea, impianti che non avrebbero dovuto essere realizzati in habitat naturali di pregio, danneggiati dalla piantagione, eppure ugualmente proposti dai progettisti e autorizzati in istruttoria; a seguito del controllo, queste situazioni sono andate incontro alla decadenza degli aiuti. Qualche proprietario privato, non agricoltore, ha cercato di costituire soprassuoli simili a quelli naturali della zona, per esempio lecceta con sughera, con risultati di solito deludenti, anche perché il terreno agrario non sempre si presta alla colonizzazione diretta da parte della vegetazione climax.

Dal punto di vista paesaggistico, il Piano d’Indirizzo territoriale della Regione Toscana individua ambiti (es. piane pisana e lucchese) dove l’arboricoltura da legno è un elemento qualificante; in altri casi, invece, gli impianti riducono e rendono meno apprezzabile la caratteristica zonazione della collina interna con seminativi di fondo valle, colture arboree di versante e boschi sommitali o su pendii acclivi.

Per quanto riguarda il sequestro di anidride carbonica, le ricerche eseguite già nel primo decennio d’applicazione hanno restituito un quadro meno ottimistico rispetto alle previsioni, evidenziato già nella conferenza internazionale “Alberi e foreste nella pianura” tenutasi a Milano nell’ottobre 2013; sebbene i giovani alberi in attivo accrescimento assorbano molta CO2, questa viene sequestrata solo nel legno, dato che le pratiche colturali prescritte, come le lavorazioni del terreno, impediscono l’umificazione tipica dei terreni forestali; anche la luminosità degli impianti facilita la degradazione della lettiera organica prodotta; i suoli si sono dunque arricchiti poco o punto in sostanza organica.

Cartografia e inventario forestale

Gli impianti d’arboricoltura da legno realizzati col set-aside imboschimento e non ben riusciti non sono sempre riconoscibili con la aerofotointerpretazione.

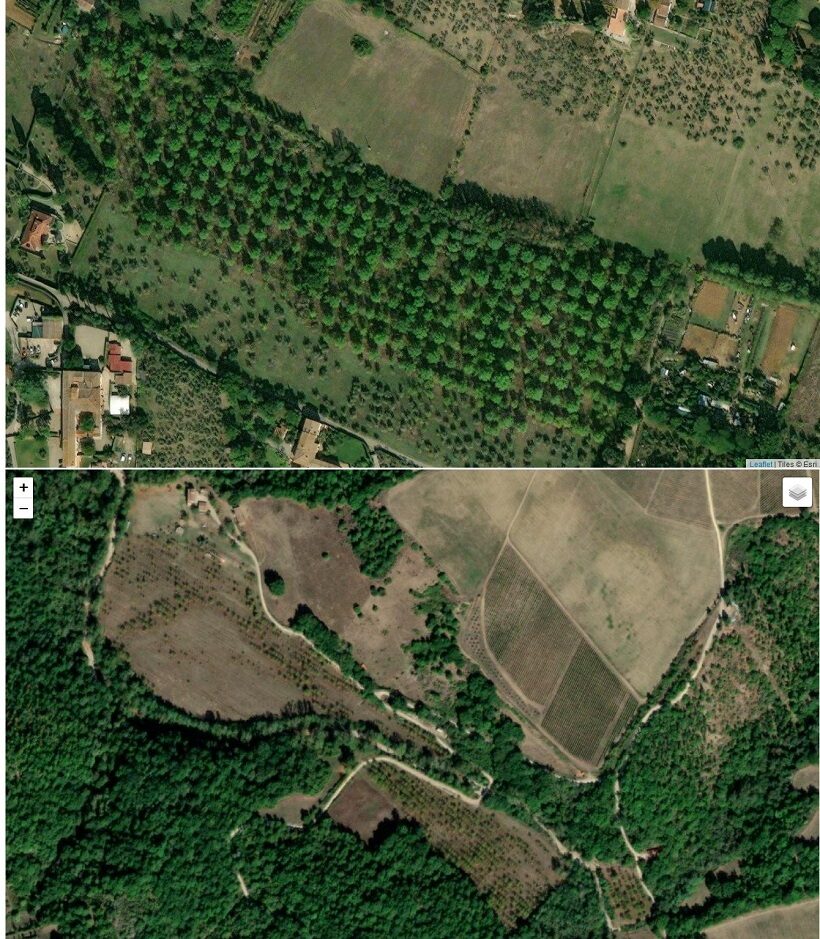

Ecco un noceto perfettamente riuscito, diventato puro dopo l’eliminazione dell’ontano napoletano inizialmente consociato, classificato arboricoltura 2221 dalla carta dell’uso del suolo, e uno così discontinuo per ripetute fallanze, che la carta dell’uso del suolo lo classifica 231 prato stabile.

Ecco un impianto misto ben riuscito e uno non riuscito

Ecco un impianto puro di ciliegio reso irriconoscibile dal passaggio di un incendio boschivo; la carta dell’uso del suolo lo classifica frutteto 222, nel 2007 la foto aerea CGR lo ritraeva fiorito.

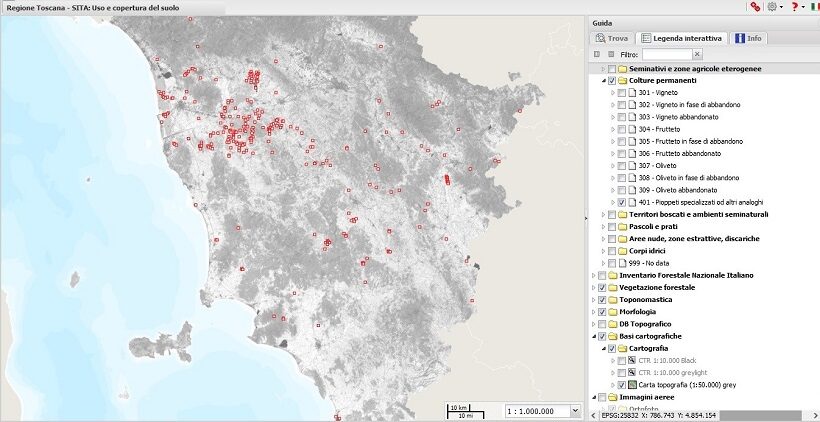

L’inventario forestale regionale offre una rappresentazione spaziale dell’arboricoltura da legno, concentrata in poche province, soprattutto Lucca e Pisa.

Alcuni degli impianti censiti non esistono più, altri sono stati realizzati successivamente, con ciò mostrando un certo dinamismo paesaggistico.

Per quanto riguarda la Provincia di Pisa, uno dei territori europei maggiormente interessati dal set-aside (30% dei seminativi messi a riposo, decuplo della media europea), uno studio particolareggiato mette in evidenza alcune caratteristiche della campagna set-aside imboschimento.

Solamente il 5% dei terreni ritirati è stato destinato all’arboricoltura da legno, consentita in pianura o su versanti con pendenza inferiore al 20%; questi terreni si concentrano nella piana dell’Arno e del Serchio e sulle basse colline pisane.

Prospettive future

Una finalità non espressamente dichiarata dal regolamento, ma ampiamente perseguita, è stata la destinazione pluridecennale di terreni marginali per produttività o per caratteristiche fondiarie; anziani proprietari di piccoli appezzamenti, non più in grado di proseguire l’ordinamento colturale precedente e privi di eredi interessati all’agricoltura, hanno adempiuto più o meno esattamente agli obblighi regolamentari per almeno un ventennio, potendosi poi conservare senza troppo impegno i soprassuoli ottenuti fino a che il mercato del legno si interesserà ai prodotti, oppure fino a che un vicino intenzionato a espandere la propria attività acquisterà i terreni, che non hanno un vincolo di destinazione forestale e possono essere riconvertiti a coltura agraria a fine impegno. A questi proprietari attendisti converrà ridurre le attività manutentive al minimo normativo, limitandosi alla prevenzione degli incendi boschivi e all’eventuale lotta fitosanitaria. Gli anni di ridotto accanimento colturale condurranno facilmente a un arricchimento della biodiversità, a beneficio della collettività.

L’imboschimento dei terreni ritirati dalla produzione, dopo un boom nei primi anni d’applicazione, si è progressivamente ridotto per esaurimento della domanda e per le mutata politica agricola comunitaria e regionale, che ha messo a disposizione risorse sempre minori, dirottandole su misure diverse. L’effetto sul mosaico paesaggistico si protrarrà ancora per qualche decennio. È ipotizzabile che alcuni vecchi impianti abbandonati si rinaturalizzino, colonizzati dalla flora spontanea, diventando a tutti gli effetti boschi soggetti al vincolo forestale.

Paolo Degli Antoni: Laurea in Scienze Forestali, conseguita presso la facoltà di Agraria dell’Università di Firenze. Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo-Forestale. Già funzionario C.F.S. e collaboratore della Regione Toscana, è socio corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, scrive contributi scientifici di ecologia del paesaggio, biodiversità, storia, arte e antropologia del bosco. Suo oggetto privilegiato di ricerca è la rinaturalizzazione.