di Giuliano Russini

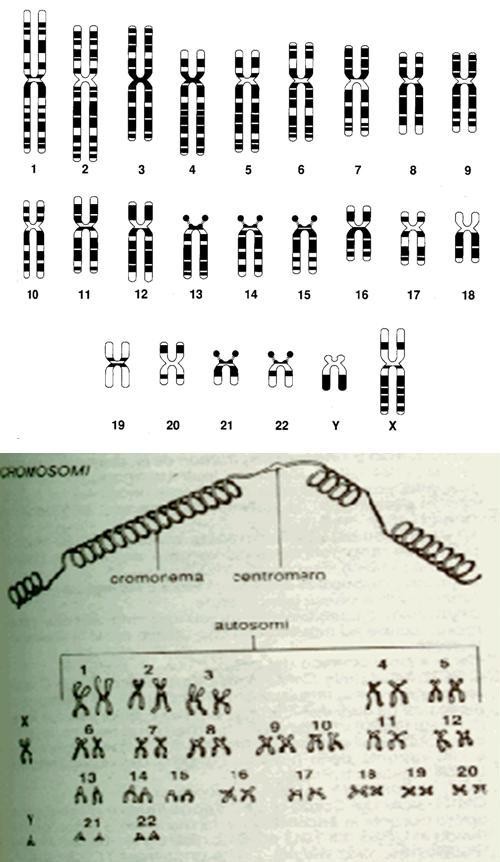

L’essere umano (Homo sapiens sapiens), sottospecie o razza dell’Homo sapiens, è afferente all’ordine dei Primati (Primates), cugino dei primati e delle grandi scimmie antropomorfe più che un loro discendente diretto (come supponevano fino al secolo scorso i biologi), tutti a loro volta discendenti da un precursore ancestrale comune.

Diverse, nel corso della storia zoologica, sono state le definizioni che hanno connotato l’essere umano: una “scimmia nuda” come il grande biologo zoologo britannico Desmond Morris lo definì nel suo saggio uscito nella seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso, con titolo omonimo alla definizione, in cui venivano tracciate le differenze e le similitudini tra la sociobiologia e la psicologia dei primati umani e non.

Da altri biologi venne definito la “scimmia intelligente” e molte altre furono le definizioni, dal punto di vista zoobiologico, antropologico, etnobiologico ed archeologico.

L’essere umano ha la chiave di volta in termini evolutivi nello sviluppo psichico che lo caratterizza, a cui corrispondono correlati anatomici coerenti alla sua organizzazione sociale: aumento del volume della capsula cranica, spiccata giroencefalia (numero di ripiegamenti della neocorteccia, che fanno somigliare il cervello nudo a una noce senza guscio) e un aumento sensibilmente più grande rispetto le scimmie antropomorfe più intelligenti come lo Scimpanzè (Pan troglodytes), l’Orangutan (Pongo pygmaeus), il Gorilla (Gorilla gorilla), il Bonobo (Pan paniscus) o anche altri mammiferi a grande sviluppo psichico, come il Delfino Tursiope (Tursiops truncatus) e il Delfino comune (Delphinus delphis), nello spessore della neocorteccia stessa.

Questi fattori, insieme allo sviluppo evolutivo culturale, sono gli elementi che si sono combinati nella fucina evolutiva che in qualche maniera hanno permesso all’essere umano di passare da una condizione di Ominide (Hominidae), uomo primitivo o delle caverne, a una di essere senziente; ciò lo rende in possesso quindi di capacità manuali-costruttive, astrattive-verbali, cognitive-emozionali, di capacità organizzative e progettuali, con associate prerogative anatomo-fisiologiche come la postura bipede, visione stereoscopica e in grado di percepire i colori nello spettro del visibile.

L’insieme di questi fattori complessi ha permesso la nascita delle diverse “Civiltà Umane”. L’invenzione della parola prima e poi della pittura e della scrittura, con la nascita delle diverse lingue, sono i mezzi più potenti per mezzo dei quali viene trasmessa l’eredità culturale, con una efficienza equivalente a quella dei geni, per l’eredità biologico-fisica; questi hanno garantito la nascita e lo sviluppo di innumerevoli Civiltà Umane che caratterizzano la storia dell’Umanità.

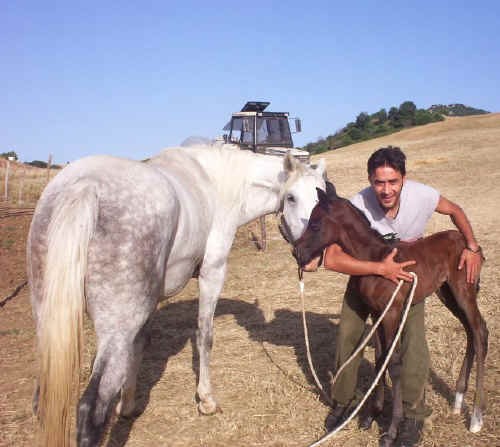

Tra le tante invenzioni degli esseri umani, quelle che sono considerate fondamentali, sono l’agricoltura e la pastorizia, nate circa 14.000 anni fa, contemporaneamente, in varie parti del pianeta. Queste rappresentano condizioni nelle quali piante e animali che hanno sin dall’origine dei primi Hominidae convissuto con essi e quindi poi con l’essere umano (Homo sapiens sapiens), vengono per la prima volta gestite secondo forme organizzate di relazione, uomo-animali-piante, che si conclamano con l’allevamento, la coltivazione e l’addomesticamento.

In questo articolo voglio tracciare un po’ a grandi linee la “Storia Naturale” dal punto di vista etnobiologico, del rapporto-scontro-collaborazione, tra i membri di questi “due mondi”, lungo il corso della storia umana. Mi limiterò a fare una descrizione storico biologica, come biologo (etnozoologo, ecologo), evitando di dare giudizi, anche se obbiettivamente per alcuni ambiti, dove ancora oggi vengono utilizzati gli animali, sono in totale disaccordo, ma che non rientrano nello scopo di questo articolo che è più una cronaca storica degli eventi, pur considerando che un’etica positivista, dovrebbe sempre pervadere l’essere umano, in un’ottica di salvaguardia della biosfera, considerando che tutti quanti noi (esseri umani, animali e piante) siamo ospiti di questo pianeta e, come scrisse durante gli anni ’70 del XX secolo, il grande biologo Edwuard Osborne Wilson, fondatore della Sociobiologia e uno dei massimi esperti mondiali di Biodiversità: “L’essere umano su questo pianeta, in quanto specie più “intelligente”, dovrebbe considerarsi come un albero, i cui rami, sono le sterminate specie animali e vegetali che lo compongono e compongono la diversità biologica, per cui perdere uno di questi rami, equivarrebbe a permettere l’amputazione di uno dei propri arti, rendendone sempre più complicata la vita; ragion per cui, l’impegno di tutti, per la salvaguardia della diversità biologica, dovrebbe essere motivo d’orgoglio, oltre che un dovere etico per trasmettere ai/e far godere anche i nostri figli e i nostri nipoti, delle stesse cose di cui abbiamo potuto godere noi…..!”.

I rapporti dell’uomo con gli animali sono molteplici e complessi

Ad alcuni animali, l’uomo disputa il nutrimento e lo spazio vitale (quello in cui una specie animale è in grado di riprodursi), di altri è il principale predatore, mentre -specialmente in passato- era lui preda di specie animali differenti, altri ancora sono da lui addomesticati, mentre numerosi parassiti vivono sopra ed entro il suo corpo, come “ectoparassiti” e “endoparassiti”.

L’Homo sapiens è comparso sulla Terra circa 300.000 anni fa, mentre l’Homo sapiens sapiens data circa 12.000-14.000 anni, quando le varie specie di Hominidae, da “paleantrope” sono divenute “fanerantrope”, attraverso un percorso durato migliaia di anni, a cui corrisponde un aumento della manualità: lavorazione dell’osso, produzione di utensili per la caccia, accelerazione dell’industria litica con produzione di manufatti, rappresentazioni artistiche e riti religiosi.

Come detto, le attività umane, dalla caccia fino all’agricoltura, rappresentano due delle principali, tra le innumerevoli relazioni che l’umano ha intessuto nella sua storia evolutiva con le altre specie animali.

L’agricoltura e l’urbanizzazione hanno distrutto e stanno distruggendo molti habitat di animali selvaggi e piante spontanee, ma nello stesso tempo, ne hanno creati di nuovi. Piantagioni e siepi accolgono sia specie nocive alle colture, sia i loro predatori naturali. Gli edifici procurano nuovi terreni di caccia ai ragni, luoghi per i nidi alle rondini, piccioni, colombe, tortore, balestrucci e ripari per i pipistrelli. Giardini e parchi urbani offrono rifugio a una grande varietà di uccelli. In compenso, molti altri animali aiutano l’uomo. Nei giardini, i ricci e i ragni mangiano insetti nocivi e le api (imenotteri) impollinano i nostri fiori. Anche le mosche (ditteri), come le loro larve, sono utili, contribuendo alla decomposizione dei rifiuti organici.

Molte persone sulla Terra accolgono nelle loro case animali domestici e in alcuni casi anche selvaggi (commettendo un errore, in quest’ultimo caso).

I gechi (ordine Squamata, famiglia Gekkonidae, simili alle lucertole), vengono in alcune parti dell’Asia e dell’Indocina, allevati e tenuti nelle case, poiché sono dei divoratori di insetti.

Tra i nemici naturali dell’uomo, troviamo i parassiti, o quelli che agiscono come vettori di agenti patogeni. I parassiti che vivono temporaneamente o in permanenza sulla pelle degli umani, come pulci (ad esempio Pulex irritians) o pidocchi, sono definiti “ectoparassiti”. Alcuni, come i pidocchi, causano irritazioni, altri più pericolosi, ad esempio la pulce penetrante dei Tropici (es. Xenopsilla cheopis), scava sotto la pelle causando degli ascessi dolorosissimi.

Varie larve di estridi (ditteri miasigeni) sono carnivore e possono, penetrando il sotto-cutaneo, oppure raggiungendo gli organi gastroenterici, causare emorragie copiose (come nell’estro equino) e scavare fino al muscolo.

Gli Irudinei (sanguisughe), le cimici dei letti e le zanzare possono nutrirsi di sangue umano, oltre che animale. I parassiti interni, detti “endoparassiti”, si sviluppano, cioè svolgono gran parte del loro ciclo vitale, nel corpo dell’essere umano ospite. Essi, comprendono le tenie, che vivono nell’intestino e possono raggiungere i 12 m di lunghezza; organismi privi di apparato digerente, poiché si nutrono -assorbendolo- di ciò che trovano nel tubo alimentare dell’ospite. Altre sono le filarie dell’Africa, che s’insediano perfino nell’occhio. Fra i parassiti patogeni, vi sono i protozoi del genere Plasmodium, animali unicellulari, che fanno morire di “malaria” più di un milione di persone l’anno.

Un altro protozoo patogeno, Trypanosoma gambiense, è l’agente della malattia del sonno. Al genere Leishmania, appartengono specie che procurano agli esseri umani, oltre che agli animali, anemie dette “leishmaniosi”, comuni in Africa e in Asia. La “Bilharziosi”, causante la distomatosi sanguigna, che inferisce in varie parti dell’Africa, è provocata da platelminti come lo Schistosoma haemetobium, ed è causa di emorragia e macroematuria marcata (perdita corposa di sangue nelle urine), con circa 300.000 morti l’anno. Queste malattie e molte altre sono trasmesse all’uomo da animali vettori.

Il solo genere Anopheles comprende 175 specie di zanzare, le cui femmine pungendo e succhiando il sangue dal malcapitato umano, necessario per far maturare le loro ovocellule, sono in grado di trasmettergli la “malaria”!

La zanzara Aedes aegypti trasmette la pericolosissima “febbre gialla”; le mosche del genere Glossina, come la specie Glossina palpalis, portano il germe della malattia del sonno; ed è per mezzo di altri ditteri, che l’agente della Leishmaniosi viene trasmesso. Alcuni gasteropodi acquatici sono i vettori della citata Bilharziosi e, vari mammiferi, compresi pipistrelli, volpi, lupi, cavalli, pecore possono trasmettere il virus della rabbia. La peste bubbonica, causata dal bacillo Yersinia pestis, può essere portata e trasmessa dalle pulci dei ratti, il tifo dai pidocchi e la febbre tifoidea, la dissenteria, come anche il colera, dalle mosche domestiche (Musca domestica). Pappagalli e piccioni ma anche altri uccelli, trasmettono la “psittacosi” causata dall’agente Chlamydia psittaci; secondo alcuni biologi ornitologi, poiché, contrariamente a quanto in passato si riteneva, questa patologia all’essere umano non è trasmessa solo dai membri della famiglia degli Psittacidae, pappagalli, ma anche dai membri di altre famiglie d’uccelli (inoltre, spesso, i pappagalli ne vengono infettati dal contatto con piccioni che glielo trasmettono), sarebbe più corretto chiamarla “ornitosi” piuttosto che “psittacosi”.

Varie droghe, come il “chinino” e oggi, il suo equivalente sintetico, usato contro la malaria, attaccano direttamente i parassiti, mentre gli insetticidi e altri veleni (pesticidi, anticrittogamici), ne combattono i vettori, pur causando effetti deleteri per l’ambiente per nulla trascurabili, entrando anche nella catena alimentare degli animali e degli esseri umani. I vaccini, infine, conferiscono immunità contro alcuni agenti patogeni di queste malattie, mentre alcuni chemioterapici e antibiotici sono in grado di contrastarne altri.

Quindi, è evidente che, dalla nascita dell’essere umano, tra lui e alcune specie animali è in corso una guerra continua nel tempo, per chi deve rimanere sul Pianeta Terra.

Animali concorrenti

Alcuni animali si rendono nocivi, distruggendo ogni anno dal 10 al 25% della produzione alimentare mondiale dell’uomo. L’India, perde così il 20% circa dei suoi raccolti, ogni anno. Si pensi alle enormi sciamature delle locuste (es. Locusta migratoria) in Africa, Asia, America, ogni anno, dove in pochi minuti possono devastare ettari di raccolto. Oppure anche ai roditori (topi, ratti), le cui popolazioni granivore possono raggiungere le dimensioni di milioni di unità, in spazi relativamente piccoli, come un capannone agricolo. Questi devastatori possono essere combattuti direttamente per mezzo di trappole, armi da fuoco e veleni (soprattutto contro i roditori), o indirettamente, per mezzo di pratiche agricole come la rotazione.

Recentemente biologi ed agronomi hanno sperimentato tecniche di”lotta biologica” che consistono nella diffusione di insetti “entomofagi”. Per esempio, i danni prodotti agli agrumeti della California, dalla Cocciniglia australiana (Pericerya purchasi), sono stati eliminati introducendo in America un predatore specifico di questo insetto, il coleottero del genere Rodolia.

Una tecnica moderna di lotta, contro gli insetti nocivi, consiste nella sterilizzazione dei maschi di questi ultimi con radiazioni nucleari!

Gli individui, resi sterili, sono per il resto perfettamente vitali e, in seno alla popolazione naturale, continuano la loro attività, compresa quella dell’accoppiamento, dal quale però, proprio per il trattamento subito, non deriva progenie, ma quanti danni per l’ambiente?

Nessun animale fa dell’uomo la sua preda esclusiva, in Africa i morti ammazzati da leoni, leopardi, coccodrilli, come in Asia da tigri, leopardi, coccodrilli e gaviali, nelle Americhe, ad opera di giaguari, alligatori, caimani e dell’anaconda, o negli oceani e mari, ad opera di squali e orche, sono comunque casuali; anche alcuni erbivori come ippopotami, elefanti e bufali cafri, sono causa di morte di umani, pur non essendo loro predatori e non mangiandoli.

Altri carnivori-predatori dell’uomo, più o meno casuali, sono orsi, lupi, iene e pitoni, ovviamente se l’occasione capita un essere umano non ha scampo!

Spesso l’uccisione di un umano, è a causa di una reazione di difesa o paura, da parte di uno di questi animali; più di 300 specie sono causa di morte per esseri umani.. Ogni anno, circa 40.000 persone muoiono nel mondo perché morse da serpenti velenosi e, in Europa, circa 800 sono uccise da animali domestici.

L’uomo cacciatore

Nessuno ancora oggi, sa con precisione, quando apparvero i primi veri uomini. I preominidi come l’Australopithecus la cui esistenza risale a 2-3 milioni di anni fa in Africa, nel Prelitico, usavano utensili molto grezzi e cacciavano individualmente piccoli animali. Questi preominidi uccidevano animali, tirando pietre scheggiate, usando pugnali, mazze e clave in pietra e legno. Si presume forse, un primo abbozzo di tecniche di caccia organizzata. Tra le loro prede v’erano piccole antilopi, lucertole, roditori, uccelli, galagoni, insetti. Ma per passare dallo stadio di preominide a quello di Homo erectus, tipo iniziale del genere umano, sono state necessarie, migliaia di generazioni.

L’Homo erectus, fabbricava utensili e armi in pietra e legno, sapeva accendere il fuoco.

In questo periodo (Paleolitico inferiore) circa 1,5 milioni di anni fa, s’intravvedono le prime tecniche di caccia organizzata in gruppi; queste associate alle tecniche di agguato, inseguimento, utilizzando pietre scheggiate scagliate contro la preda, clave, lance di legno indurite alla fiamma, asce in pietra senza manico, hanno permesso di cominciare la caccia a prede di dimensioni maggiori, come cavalli, l’Uro (Bos taurus primigenius), il cervo, la lepre, l’elefante, il rinoceronte e il lupo.

Sebbene il perfezionamento delle armi, aumentava anche l’organizzazione di caccia in gruppo, permanevano, almeno in parte, casi in cui cacciavano da soli.

Pur non mediante una successione diretta, ma più probabilmente con passaggi tra forme intermedie, dopo l’Homo erectus comunque, sorse l’Homo sapiens, circa 400.000 anni fa (alcuni autori, ne fanno risalire la nascita a 300.000 anni fa). Ai primi rappresentanti di questa specie, seguirono gli uomini di Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis), che furono per un certo periodo contemporanei dell’uomo di Cro-Magnon, il primo rappresentante dell’uomo moderno, Homo sapiens sapiens.

L’uomo di Neanderthal, vissuto in un periodo che per gli archeologi e gli antropologi, corrisponde al Paleolitico medio, circa 100.000 anni fa, aveva pienamente sviluppato la tecnica della caccia in comune, sempre associandovi l’inseguimento, l’agguato e quando necessario la caccia solitaria. Usavano prevalentemente, pietre scheggiate, asce di pietra e legno senza manico, ossa appuntite, lance di legno e fuoco. Le punte delle lance erano molto più acute.

L’uomo di Cro-Magnon, forse evolutosi da un ramo del Neanderthalensis, apparve nell’Eurasia occidentale, circa 40.000 anni fa. Questi uomini primitivi, cacciavano degli animali ancora più grandi, più forti e spesso molto più veloci di loro. Supplivano a questa inferiorità fisica, con le armi, ma soprattutto con l’ingegno. Cacciavano in gruppo, avendo raffinato tale tecnica; spesso potevano inseguire una preda per giorni e giorni, la circondavano, facendo rumore per disorientarla e, la sospingevano verso trappole, o verso precipizi, per poi raccoglierne il corpo senza vita e mangiarlo.

Siamo con il Cro-Magnon, nel Paleolitico superiore, circa 40.000 anni fa: tra le armi che utilizzava c’era (da reperti archeologici), lame di selce per i coltelli, arpioni costruiti con ossa di animali, ma il miracolo in termini tecnici fu, che seppe produrre per la prima volta, una delle armi più utili e micidiali per quel periodo, utilizzata nella caccia, “l’arco”, con cui poteva raggiungere animali a lunghe distanze. I Cro-Magnon, usavano frecce in osso, come in osso e avorio erano gli arpioni e le punte delle lance, più dure quindi e, in grado di penetrare facilmente il corpo della preda, utilizzavano anche il fuoco. Un’altra innovazione vincente fu l’introduzione di un animale il “lupo”, utilizzato per stanare le prede. Fu anche la prima specie di “fanerantropo” che pensò di nutrirsi anche degli abitanti delle acque, i pesci i molluschi ecc…., dando inizio alla “pesca”. Quindi il Cro-Magnon diede un impulso notevole a molti aspetti della Biologia umana e a molti dei costumi ancora oggi utilizzati e, che sono alla base della nostra sussistenza.

L’attitudine al lavoro di gruppo che si sviluppò nei Cro-Magnon ha quindi prodotto cambiamenti nell’uomo e nei suoi rapporti con il Regno Animale, influenzando anche i suoi modi di pensare, comportarsi e portandolo finalmente a conquiste intellettuali, culturali e tecnologiche. Da questi cacciatori ingegnosi e abili furono lasciate testimonianze pittoriche delle loro battute di caccia, come in Francia nelle grotte di Lascaux.

I dipinti nelle grotte di Lascaux

Poi, ad un certo punto della storia umana, da qualche parte nell’Asia sudoccidentale, circa 12.000 anni fa, vennero scoperti i principi dell’allevamento e dell’agricoltura, liberando l’umanità dalla dipendenza della caccia e della raccolta di tuberi, rizomi, bacche, frutti, come mezzo principale di sostentamento.

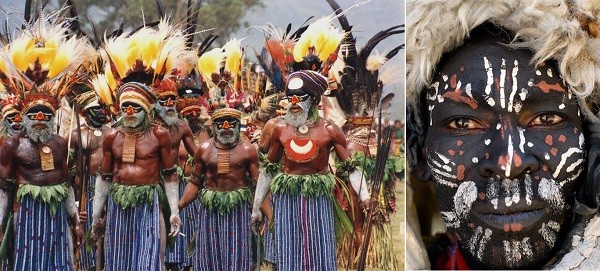

Se la caccia nel tempo, è passata a rango di attività secondaria, ancora oggi esistono tuttavia comunità tribali, che dipendono totalmente o quasi da essa e dalla raccolta di semi, bacche, rizomi, tuberi e frutti. Ad esempio nell’Africa centroccidentale, all’interno delle foreste tropicali del Congo e al confine con il Camerun e lo Zaire, ci sono le varie stirpi-etnie dei Pigmei, oppure negli altipiani del Kenya i Kykuyu o ancora, i Boscimani nel Botswana; spostandoci nei mari del Sud, Oceano Pacifico e Indiano, troviamo ad esempio le popolazioni tribali interne del Borneo, della Papuasia o Nuova Guinea (isole in parte ancora non del tutto esplorate e, tra le ultime conquistate dagli occidentali), le Isole Solomon, e muovendoci negli arcipelaghi della Melanesia, Polinesia, Micronesia, dove per alcune etnie non si sa ancora oggi praticamente nulla della loro cultura tribale, perché non hanno avuto mai contatto con l’uomo moderno; in alcuni casi però è noto, che alcune praticano ancora l’antropofagia.

Popolazione di cacciatori della Nuova Guinea Papuasia; Cacciatore della tribù Kykuyu-Africa centrorientale

(da Enciclopedia “Le Razze e i popoli della Terra” 4 vol. di Renato Biasutti, UTET)

Lo stesso vale per piccoli gruppi di Indios Amazzonici, ad esempio i leggendari “uomini rossi”, di cui si hanno solo rarissime foto scattate da elicotteri e aerei negli anni ’60 del secolo scorso, ma nessuno essere umano, diciamo così della “Civiltà Moderna”, è mai entrato in contatto con loro.

Queste popolazioni Africane, dell’Asia Sudoccidentale, della Melanesia, Polinesia, Micronesia come anche del continente Australiano per certi gruppi di Aborigeni, che vivono più all’interno, la caccia, la raccolta sono essenziali,ed usano tecniche e metodi che non sono cambiati né evoluti da migliaia di anni.

Per di più molte comunità, comprese quelle più progredite, continuano a praticare la pesca con tecniche particolari, come quella del “nibbio”, ove si fa uso di uno zimbello, che viene fatto volare come un aquilone, attaccato alla canoa che percorre le acque del lago, cambiando ripetutamente direzione di percorso, a cui viene legato un pezzo di stoffa e pelle come simulasse del pesce stretto negli artigli dell’animale, poiché alcuni grandi ciclidi dei laghi africani, tendono a saccheggiare i rapaci, del pesce che hanno catturato, migrano nel tentativo di andarlo a scippare, perché ingannati e, vengono prontamente arpionati; ad esempio i Buganda in Africa, sulle sponde del lago Vittoria, usano questa tecnica.

Comunque sia, anche quando la caccia cessò di essere indispensabile, gli uomini continuarono a praticarla per altre ragioni: per proteggere gli animali domestici e i raccolti, per integrare la loro dieta, per ottenere carni e pellicce per il commercio e infine, per sport. Quando l’essere umano, ebbe addomesticato gran parte delle specie animali che costituiscono le attuali domestiche e, nel contempo cominciato a coltivare la terra, il suo atteggiamento verso la fauna selvatica cambiò.

Qualsiasi animale attaccasse i suoi allevamenti nelle fattorie (ad esempio nell’Africa del Sud gli Afrikaner o boeri, i bianchi locali, nelle loro fattorie comuni, ancora oggi spesso uccidono animali selvatici per tali ragioni), o che danneggiasse i suoi raccolti, veniva inesorabilmente cacciato, spesso fino allo sterminio.

In questo modo orsi, linci e lupi, furono eliminati dalla maggior parte dell’Europa nel XVIII-XIX secolo. In altre parti del mondo, molti predatori, come il condor californiano e il lupo della Tasmania, il tilacino, che è un marsupiale, furono quasi portati all’estinzione.

Tra le specie sterminate dall’essere umano negli ultimi 200 anni, figurano il Quagga una specie di zebra gigante e diverse specie di antilopi.

I prodotti animali, come carne, cuoio, pellicce, penne, olio, ambra e avorio, sono da tempo oggetto di sfruttamento commerciale, per il loro valore come alimento, vestiario, ornamento e ingredienti per farmaci, profumi e cosmetici.

Il commercio di animali viventi, per gli amatori privati e i circhi e per i laboratori scientifici, con richieste crescenti, hanno raggiunto un’ampiezza straordinaria, che almeno per i primi due casi, viene sempre più contrastata. Per quanto riguarda i Giardini Zoologici, Zooparchi, Zoosafari, Parchi Acquatici, Acquari hanno, e stanno collaborato/collaborando con enti e Parchi Naturali, Oasi e Riserve Faunistiche in progetti di Taxon Advisory Group (TAG) e, progetti di ripopolamento di specie esotiche-selvatiche.

I biologi in tali contesti, mediante severe normative della International Union for Control Nature (IUCN), della Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), del World Wildlife Fund (WWF) e mediante la convenzione di Washington, Rio de Janeiro e Berna, sostengono programmi di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale evitando l’estinzione delle specie a limite cioè quelle appartenenti alla red list della IUCN o, che vi sono vicino.

Il ruolo di queste strutture, si è enormemente modificato negli anni, da quello dei “Gabinetti delle Meraviglie Animali e Vegetali” della prima metà del secolo XIX, il cui unico scopo per i biologi di quell’epoca, era mostrare per ostensione specie animali e vegetali catturate e prelevate durante i loro viaggi, da paesi lontani, sconosciuti ed esotici, utili anche a fini di studio nei loro musei di Storia Naturale, a quello di enti che realmente aiutano nella protezione delle risorse naturali.

Con questi programmi di ripopolamento e con il salvataggio di specie animali e vegetali, le cui nicchie ecologiche continuamente vengono distrutte non solo dall’inquinamento, ma anche dall’avanzare dei terreni per l’agricoltura (con conseguenti disboscamenti selvaggi) e per lo sfruttamento delle risorse minerarie, o nell’evitare l’estinzione di specie marine e d’acqua dolce (continentali), che a causa della pesca sfrenata da parte dell’essere umano, si stanno estinguendo per causa diretta, poiché pescate, o indiretta, perché vengono debilitate le loro risorse trofiche, poiché sovrapposte alle esigenze alimentari, in quanto cibo degli essere umani e, perché vengono anche continuamente danneggiate dall’inquinamento degli stessi mari e degli oceani, come dei fiumi e laghi, si tenta appunto di evitarne la distruzione. Inoltre, vengono anche recuperate in tale strutture, quegli esemplari terrestri e marini, che feriti o spiaggiati, non saprebbero più mantenersi autonomamente nel loro habitat. Per cui i biologi (zoologi e botanici), tentano mediante queste strutture di proteggere questi animali o piante (come nei giardini e orti botanici), ma nel contempo anche mediante un servizio pedagogico e d’informazione scientifica, provano a sensibilizzare le coscienze, verso una etica ecologica, per il rispetto della nostra “NATURA”.

Ancora sulla caccia, quella agli uccelli e ai grossi mammiferi divenne nel corso della storia umana, facile e lucrosa, con l’avvento delle armi da fuoco.

L’esempio estremo di caccia, a fini commerciali, avvenne in America del Nord, nel XIX secolo, ove fu causa dello sterminio del colombo migratore, che un tempo contava miliardi di individui. I bisonti americani (Bison bison), i cui branchi furono ridotti da 60 milioni di capi, a 541 nel 1889, sfuggirono per poco alla stessa sorte. Attualmente vivono circa 30.000 bisonti nei parchi Nazionali degli Stati Uniti d’America e in Canada.

Tra gli animali che più corrono il rischio di estinguersi ci sono gli Orangutan (Pongo pygmaeus), sebbene ne rimangono circa 5000 esemplari nelle foreste del Borneo e Sumatra, sempre più bersaglio però del disboscamento e, alcune centinaia sono salvaguardati all’interno di Giardini Zoologici, dove vengono fatti riprodurre, perché poi attraverso difficili processi di disassuefamento possano essere reintrodotti in natura. La balenottera azzurra, a causa della spietata caccia in passato delle baleniere sia danesi, che norvegesi, irlandesi, americane ma soprattutto giapponesi, si è ridotta a circa 1500 unità.

Dalla seconda metà degli anni ’70 del secolo XX, sebbene la International Whaling Commition (IWC), obbliga con leggi severe a pescare un limitatissimo numero di cetacei per anno, garantendone la riproduzione e le migrazioni, ancora oggi questi balenieri di frodo, alla stregua dei bracconieri in Africa per i gorilla e in Asia per la tigre, riescono qualche volta a farla ancora franca. La caccia come divertimento, fu a lungo la prerogativa di sovrani e dei nobili che difendevano le loro riserve dai cacciatori di frodo; si pensi alla caccia che ancora oggi, la corte di nobili di sua Maestà Regina Elisabetta d’Inghilterra pratica ai danni della volpe rossa (Vulpes vulpes). In Europa, nel Medio Evo, venivano cacciati di preferenza orsi, bisonti, cervi e uri e i cacciatori, vantavano più il numero degli animali uccisi, che non l’abilità dimostrata nell’abbatterli. Ma oggi gli uomini, che alla caccia e alla pesca, preferiscono metodi da cui traggono anche soddisfazioni incruenti, stanno crescendo di numero, mediante l’ecoturismo. Infatti se la fotografia naturale, fino agli anni ’60-’70 era praticata, come le riprese cinematografiche, specificamente dai biologi, come strumento scientifico che gli permetteva di avere materiale, su cui studiare la zoologia, i costumi, l’etologia delle varie specie animali o l’ecologia per quelle vegetali, oggi è anche motivo di ecoturismo, dove i turisti visitano appositamente regioni ancora selvatiche, sotto il controllo di attente guide e ranger, per safary fotografici. Questa voglia di fotografare animali e piante nel loro ambiente naturale, ha portato molte persone a praticare l’alpinismo e l’immersione subacquea, mostrando molta passione ed abilità.

L’addomesticamento

Ogni animale domestico, qualunque sia il numero delle razze che lo caratterizzano, ha uno o più progenitori selvaggi, dai quali spesso differisce, in misura più o meno notevole, per diversi caratteri. L’addomesticamento degli animali, cominciò probabilmente più di 10.000 anni fa, quando l’uomo dell’età della pietra, era ancora nomade, cacciatore e raccoglitore. Tra gli animali che egli cacciava, c’era il lupo, che come l’uomo si spostava in gruppi e branchi. In quei tempi, il lupo era molto diffuso, con diverse razze “geografiche”. Esso, si aggirava minacciosamente intorno agli accapamenti dell’uomo, attirato dai suoi rifiuti e gli contendeva le sue stesse prede e non di rado lo uccideva. Talora l’uomo, risparmiava i cuccioli, dopo averne ucciso le madri.

Questi cuccioli, venivano facilmente ammansiti e utilizzati come richiamo per altri lupi, i quali venivano gradualmente addomesticati.

Finché gli uomini cambiavano continuamente terreno di caccia, essi avevano poche probabilità di addomesticare altre specie di mammiferi, poiché erano troppo preoccupati a provvedere al loro sostentamento. Il problema della sopravvivenza, divenne ancora più acuto, a misura che essi divennero ancora più abili nella caccia, distruggendo interi branchi di animali. Ma verso la fine dell’ultima glaciazione del Wurm, circa 10.000 anni fa, l’uomo imparò a coltivare alcune piante selvatiche, come il frumento e l’orzo e, per questa ragione abbandonò il “nomadismo”, divenendo “stanziale”.

Tracce dei più antichi insediamenti umani, sono state trovate nell’Asia occidentale; ed è qui, probabilmente, che per la prima volta pecore e capre, devono essere state separate dai loro branchi selvatici e mantenute per ucciderle al bisogno. In seguito, l’addomesticamento degli animali progredì; quando gli allevatori primitivi appresero intuitivamente e non razionalmente, né scientificamente, che le caratteristiche fisiche sono ereditabili, cominciando ad incrociare dei soggetti selezionati, al fine di ottenere nella loro discendenza, una serie di combinazioni dei caratteri più vantaggiosi. E’ per effetto di questo tipo di allevamento “selettivo”, che molte specie di animali selvatici, si sono allontanati e differenziati dai loro progenitori selvatici. L’intenzione era di ridurre certe caratteristiche, come l’aggressività di un maschio verso gli altri maschi, della stessa specie, che sono d’importanza vitale per l’animale selvaggio, ma inopportune per quello domestico.

I cambiamenti fisici e psicologici, che ne sono risultati, rendono molti animali domestici completamente dipendenti dall’uomo, ad esempio i cani.

L’attitudine degli animali a essere addomesticati, varia in larga misura. Alcune specie, che non si riproducono in cattività, devono essere catturate e poi domate.

A questa categoria appartengono ad esempio, falchi, ghepardi e mangoste, che l’uomo ha cominciato ad ammaestrare sin dai tempi degli antichi Egizi.

Altri animali, possono essere allevati più facilmente: è il caso del Furetto, forma domestica di Mustela eversmanni, che viene impiegato per cacciare conigli e ratti, e il Marangone (Phalacrocorax aristotelis), uccello appartenente alla stessa famiglia dei cormorani, ammaestrato alla pesca in Cina e Giappone.

Benché addomesticati dall’uomo per millenni, questi animali differiscono ben poco dalle forme selvatiche e, lasciate in libertà, tornano abbastanza facilmente allo stato primitivo, queste sono definite specie “ferali”. Si tratta, in effetti, di animali solitari, mentre quelli gregari o “sociali”, i cui antenati vivevano in gruppi o branchi dalle dimensioni consistenti, si prestano meglio all’allevamento selettivo. Sembra che questi animali, trasferiscano sull’uomo, loro padrone, la sottomissione che avevano verso l’animale dominante del gruppo. Se si confronta ad esempio il cane domestico (Canis lupus domesticus), con il gatto domestico (Felis catus domesticus), si nota molto chiaramente questa differenza.

Tutti i gatti domestici, discendono dal gatto selvatico (Felis silvestris); benché stiano presso l’uomo fin dall’inizio della civiltà Egizia e abbiano perso molto della loro selvatichezza, restano tuttavia solitari, indipendenti e appartati. Infatti un gatto non lavora mai per il suo padrone; così l’uomo non ha sviluppato un gran numero di razze per dei compiti precisi.

I cani discendono per la maggior parte da piccole razze meridionali di lupo, come la razza del Lupo indiano (Canis lupus pallipes). Sono animali socievoli, attaccati all’uomo e tuttora pronti a cacciare in muta, quando è necessario.

I primi cani, dovevano essere simili ai dinghi, discendenti diretti dei lupi, che gli uomini dell’età della pietra condussero dall’Asia all’Australia, circa 8.000 anni fa.

Anche le razze più dissimili, come il pechinese e il San Bernardo, appartengono alla stessa specie e discendono dal lupo.

Nel secondo millennio avanti Cristo, gli Egiziani avevano creato delle razze di cani da caccia, i levrieri e di cani pastore, come anche razze ornamentali simili al corgi gallese e al pomer.

Per le richieste dello sport e i concorsi delle razze canine, sono state prodotte in seguito numerose razze, come i cani da “ferma” e i cani da “salotto”.

Alcuni animali domestici, come il cammello, la renna e lo yak, non hanno subito alterazioni notevoli, poiché il loro valore per l’uomo si basa sul loro perfetto adattamento naturale, alle severe condizioni ambientali.

Anche l’elefante, non è stato selezionato, poiché ha un ciclo vitale troppo lungo (si riproduce ogni 4-5 anni) e perché troppo difficile da allevare; a causa di ciò non ha mai suscitato interesse di tipo economico, quindi zootecnico.

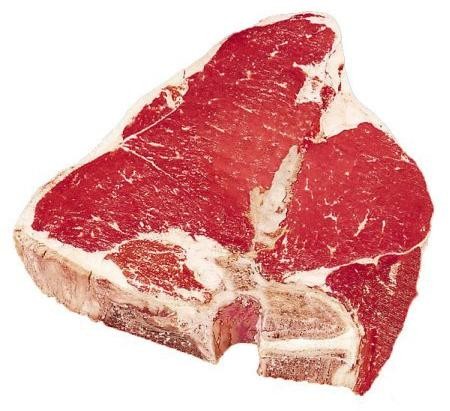

La maggior parte delle razze di bestiame, è stata invece selezionata per fornire sia carne che cuoio, latte, come anche bestie da soma e da tiro.

In generale, gli animali destinati al macello hanno crescita più rapida, una fecondità maggiore e s’ingrassano più facilmente e velocemente delle bestie da tiro, per le quale si cerca di far sviluppare soprattutto la forza muscolare.

Le razze di maiale (Sus scrofa domesticus), sono spesso il risultato di una lunga e accurata selezione. Tutte discendono dal Cinghiale (Sus scrofa), animale di bosco e foresta, ma in apparenza ne sono dissimili, morfologicamente parlando. I maiali hanno zampe più corte, coda setolosa a spirale anziché dritta come nei cinghiali, padiglioni auricolari più grandi e cadenti, più grasso corporeo e sono molto meno pelosi dei cinghiali. La testa è brachicefala, con mascelle più corte, rispetto a quella del cinghiale dove il muso è più lungo, i denti sono più piccoli, soprattutto i canini, che nei cinghiali sono a crescita continua e formano delle zanne frontali. La disposizione degli occhi nei maiali è più frontale. Infine il carattere dei cinghiali è molto più aggressivo e solitario di quello dei maiali domestici.

Le capre e le pecore, furono probabilmente i primi animali che gli uomini dell’età della pietra radunarono in greggi.

La Capra selvatica (Capra hircus aegagrus) e la Pecora selvatica dell’Asia orientale (Ovis ammon orientalis) hanno aspetto superbo con mantello rosso scuro e corna imponenti. Al confronto, le pecore e le capre domestiche, sono più tozze, con vello bianco e corna ridotte o in alcune specie, sottospecie o razze inesistenti. L’allevamento delle pecore, tendeva in passato a migliorare la qualità e la quantità della lana, delle corna e del grasso. Ma l’invenzione delle fibre sintetiche ha dato un duro colpo all’industria della lana, tanto che alcune razze, come la neozelandese, ottenuta per incrocio tra pecore Romney e arieti Southdown, sono oggi allevate soltanto per la carne.

Ovis ammon orientalis – Capra hircus aegagrus

(da Enciclopedia “Vita degli Animali 10 volumi” A.E. Brhem, Garzanti)

I bovini, genere Bos, benché addomesticati qualche tempo dopo gli ovicaprini, sono senza dubbio, tra tutti gli animali domestici, quelli di maggior valore economico.

Essi vengono sfruttati in base a diverse attitudini: per la carne, per il grasso, per il latte e le corna e per il lavoro come animali da soma. Anche lo sterco dei bovini viene utilizzato, non solo come concime in agricoltura, ma in alcuni paesi anche come combustibile e come materiale da costruzione, in particolare in Africa e Asia.

Le razze Europee dei bovini domestici, sono tutte derivate dall’Uro (Bos taurus primigenius), di cui l’ultimo esemplare morì in Polonia nel 1627.

Poi, fino a tempi recenti, il bue era largamente (e lo è ancore nei paesi del terzo e quarto mondo, ove l’agricoltura non ha subito una meccanizzazione e modernizzazione equivalente a quella dei paesi industriali) impiegato come animale da soma. Nell’Europa occidentale e nell’America del Nord, numerose razze sono state create sia per la carne, come la razza Hereford, sia per l’industria casearia, come la razza normanna e la razza frisona.

Incrociando vacche lattifere, con buoi da carne, come quelli di Charollais, si ottiene una discendenza che risponde a entrambi i requisiti. In Asia, soprattutto in India, la razza principale è lo Zebù (Bos indicus), che porta una gobba adiposa sul garrese e ha corna cave enormi.

Tra il 3000 e il 2000 a.C., l’uomo addomestica il cavallo. Probabilmente questo avvenne per la prima volta ad opera di popolazioni dell’Asia centrale, i Traci.

Tre tipi di equidi, di origine geografica diversa, furono probabilmente addomesticati a distanze di tempo relativamente vicine. In Egitto, i popoli della valle del Nilo, addomesticarono l’Asino selvatico dell’Africa (Equus asinus), come bestia da soma. Più ad est, fu addomesticato l’Emione (Equus hemionus); fu attaccato dai Sumeri ai loro carri da guerra. I veri cavalli domestici, tuttavia, hanno come capostipite il cavallo selvaggio dell’Eurasia (Equus caballus), di cui la razza Equus caballus przewalskii, è sopravvissuta ad oggi e vive nelle steppe della Siberia, Mongolia e Cina. In realtà una specie ancora più ancestrale, era rappresentata dal Tarpan (Equus gmelini) Euroasiatico, che insieme alla razza Equus caballus przewalskii, contribuì alla genesi delle attuali specie e razze equine; il Tarpan però, si è completamente estinto.

Per quanto riguarda l’addomesticamento degli uccelli, che in termini zootecnici confluisce nell’avicoltura, più specificamente nella pollicoltura, ha portato all’utilizzo di diverse specie e razze di questi animali a fini alimentari e vari. Alcune sono abitualmente lasciate razzolare nei campi in piccoli gruppi. Questo si verifica per varie razze di polli domestici, come la Wyandotte, il Rhode Island Red, l’Orpington e il Plymouth Rock, che hanno come progenitore, il Gallo selvatico dell’India (Gallus gallus). Queste formano il ceppo da cui furono selezionate le razze, per la produzione di uova o di carne e, che passano tutta la loro esistenza in capannoni per l’allevamento, in strutture chiamate batterie.

Altri uccelli addomesticati ed allevati, sono le faraone e i palmipedi: anatre, oche. L’allevamento dei tacchini, è pure diventato un caso tipico del rapporto uomo-animali, nell’addomesticamento, assoggettato a una selezione “intensiva”.

Le forme domestiche, sono tre volte più grandi del Tacchino selvatico dell’America del Nord (Meleagris gallopavo) loro precursore zoologico, i quali pesano fino a 30 kg!

Anche il mondo degli insetti, ha subito l’invasione umana con una sorta di addomesticamento mediante zoocolture. L’apicoltura ne è un esempio; i primi tentativi di apicoltura primitiva, dove veniva usata l’Apis mellifica, risalgono a circa 4.500 anni fa! Quando gli Egiziani (sempre loro…!), incitavano le api a fare il nido sui tronchi, appositamente incavati e poi le cacciavano con la “fumigazione”, per estrarne il miele dall’alveare, come anche la cera, il propoli e la pappa reale.

Disponendo di tutti questi animali addomesticati, l’uomo non ha più considerato la possibilità di addomesticarne altre. Negli ultimi anni, tuttavia, si è tentato di addomesticare l’Alce dell’Eurasia (Alces alces) e alcune specie di antilopi africane, soprattutto il Taurotrago (Taurotragus derbianus).

Gli Animali nell’immaginario della Cultura e Civiltà Umana

Chiudiamo questo articolo con gli aspetti etnobiologici che caratterizzano gli animali nella cultura umana.

Gli animali, hanno sempre suscitato nell’uomo sentimenti di timore, rispetto e curiosità, che hanno trovato spesso espressione nell’arte, nella letteratura e nella religione. Le testimonianze più antiche, archeologicamente parlando, che conosciamo circa operazioni relative agli animali, risalgono a circa 100.000 anni fa, quando alcuni cacciatori primitivi, rinchiusero crani di orso delle caverne, in casse di pietra, che poi sotterrarono nel fondo di una caverna, a Drachenloch, nelle Alpi Svizzere. La disposizione di alcuni di questi crani, in rapporto ad altre ossa, rivela un’intenzione, probabilmente magica o rituale.

Rizzato sulle zampe posteriori, l’orso delle caverne poteva raggiungere i 3,5 m di altezza e perciò costituiva un temibile predatore, per i cacciatori provvisti solamente di armi in pietra.

Circa 70.000 anni più tardi, la caccia era ancora la principale fonte di sostentamento umana, come gli splendidi e magici dipinti, lasciati dagli uomini dell’età glaciale nelle grotte di Lascaux in Dordogna-Francia, o come quelli di Altamira in Spagna e in numerose altre località, ci mostrano. Sono dei veri e propri capolavori pittorici, rappresentanti quasi sempre animali feriti, presi in trappola o morenti. La precisione dei tratti e dei lineamenti, mostrano un’attenta capacità d’osservazione, fatto questo abbastanza naturale, se si pensa che la sopravvivenza dell’uomo primitivo dipendeva dalla perfetta conoscenza del comportamento animale.

Non sorprende quindi, che tale timore, venisse sfogato ed espresso nell’arte pittorica, nei riti e nei culti degli animali, né che anche ai giorni nostri, si ritrovano fenomeni di questo tipo, in tribù di cacciatori, come in Africa, in Papuasia o Nuova Guinea come anche nella Foresta Amazzonica.

In varie parti del mondo, le società primitive praticano ancora il “totemismo”, organizzazione sociale fondata sul culto di un animale, considerato come il protettore e l’antenato del clan. In Africa ad esempio, sono famose etnozoologicamente parlando, sette come gli uomini leopardo, gli uomini babbuino, gli uomini leone, gli uomini coccodrillo e gli uomini vipera e così via, che sono spesso causa di vere e proprie stragi tribali. Le diverse tribù aborigene dell’Australia, venerano l’Emù (Dromaius novaehollandiae), i serpenti o diverse larve di insetti, mentre gli Asmar della Nuova Guinea, attribuiscono la loro origine a una specie di “mantide”!

Il culto degli animali, in una forma o nell’altra, fu comune a tutti popoli primitivi.

Molto tempo prima dei Faraoni, l’Egitto era popolato da cacciatori nomadi, i quali, veneravano come sacri il coccodrillo e il serpente.

Più tardi, quando la vita divenne più sedentaria e diversi animali furono addomesticati, l’ariete, l’uro furono ugualmente divinizzati. Con i progressi della Civiltà, gli dei, divennero meno simili agli animali e più simili agli umani, una forma di “teoantropocizzazione”; tuttavia le due nature (come accadde sia nella Civiltà Egizia, come anche in quella Inca, Maya, Azteca) furono per un lungo periodo combinate insieme.

Ad esempio, gli Egizi, adoravano “Knoum”, il dio della creazione con la testa d’ariete e, la “Sfinge”, in parte leone e in parte uomo detta anche “Chimera”.

Gli ibridi di uomo e animale, come i centauri (busto umano e corpo di cavallo) e, i satiri (busto di uomo e piedi equini), abbondano nella mitologia greca, dove gli dei assumevano frequentemente le forme di animali, si pensi al dio “Proteus” o “Proteo” il pastore del mare, il quale poteva assumere la forma di qualsiasi essere marino. Per contro, gli animali incarnavano spesso le forme malefiche della creazione.

Secondo una legenda greca, “Zeus”, sovrano dell’universo, sopraffà “Tifeo”, che rappresenta le forze brute della natura. Tifeo era un mostro spaventoso, il corpo era coperto di penne, cento teste di serpente erano collocate fra le spalle e un nido di vipere era contenuto nelle sue cosce. Il Minotauro, era un mostro invincibile, con la testa di toro, che viveva nell’Isola di Creta all’interno di un edificio con labirinto. La sua uccisione da parte di Teseo, divenne come altre leggende, uno dei soggetti preferiti da molti pittori, scultori e poeti. Nella mitologia indù invece, il dio “Visnù”, è un uomo con la testa di leone e quattro braccia, per uccidere il suo nemico, il re dei demoni. Nei temi letterari, si fa spesso riferimento agli animali, sia che fossero leggendari o meno.

Dare loro attributi umani, specialmente la parola e servirsene per denunciare i vizi della società, è un procedimento usato dallo scrittore e filosofo Greco Esopo (il padre del teatro Greco), nelle sue favole, circa 500 anni a.C. Questo fu adottato anche da altri scrittori, molti secoli dopo, come dal britannico George Orwell con la “Fattoria degli animali”, o nel libro di Adams Richard “La collina dei conigli”, un tentativo da parte della letteratura moderna, di trovare la propria Iliade od Odissea, o con il Libro della giungla di Rudyard Kipling, uno dei più leggendari, in cui si fa riferimento a una società animale antropizzata.

Nel corso della storia, l’uomo esprime il suo interesse per gli animali selvaggi, inizialmente utilizzandoli, purtroppo, in serragli, come quelli dell’antica Mesopotamia, in Egitto e in Cina; molti animali selvaggi, erano portati nelle arene dell’Antica Roma imperiale ad esibirsi, come in quella più celebre dell’Anfiteatro Flavio, il Colosseo.

L’imperatore Ottaviano Augusto (29 a.C.-14 a.C.), a un certo punto del suo regno, manteneva nei suoi serragli circa 420 tigri (come ci è noto da documenti dell’epoca), 260 leoni, 600 altri carnivori africani, un rinoceronte e un grosso pitone. Sin dal Medio Evo, medici e alchimisti, usavano alcuni animali per i loro studi clinici e alchemici, tentando ti trovare con essi ed in essi, rimedi e pozioni magiche. Le tribù indiane della Guiana utilizzano ancora oggi delle mandibole di formica, come grappe chirurgiche di sutura. Certamente, soprattutto in passato numerose scoperte mediche, sarebbero state impossibili senza gli animali.

Così la cura del diabete con l’insulina ha avuto origine dalla scoperta fatta da due ricercatori Canadesi, nel 1922, su un cane malato di diabete. L’insulina, poi prodotta per sintesi e oggi mediante le tecniche del DNA ricombinante in batteri, venne però inizialmente estratta dal Pancreas di cane.

Certamente con il progredire della scienza, si spera che l’utilizzo degli animali, cessi! Qui si conclude, questo articolo, per molti aspetti incompleto, su quello che è stato ed è, come continuerà ad essere il rapporto o meglio la “Storia Naturale del rapporto Uomo-Animali”, altrettanto ci sarebbe da dire su quella con le Piante; sia che questo abbia una natura conflittuale, o collaborativa, o purtroppo di sfruttamento, la cosa certa è che uomini e animali, hanno sin dall’origine convissuto insieme abbracciando la storia e l’evoluzione della vita e della specie, su questo Pianeta; senza ombra di dubbio, uomo-animali-piante sono interconnessi intimamente e ognuno è necessario alla sopravvivenza dell’altro, quindi, poiché animali e piante, comunque non generano problemi, equivalenti a quelli che l’essere umano crea a loro, dovrebbe esserci da parte nostra, un “Rispetto” crescente verso chi, oltre a essere necessario alla nostra sopravvivenza, rende questo Pianeta unico nel suo genere, almeno fino ad oggi!

Giuliano Russini è laureato in Scienze Biologiche all’Università La Sapienza di Roma, con specializzazione in botanica e zoologia; successivamente ha conseguito in UK e Francia la specializzazione in etnobiogeografia. Lavora come curatore al Giardino Esotico di Hendaye, Francia. (e-mail: russinigiuliano@yahoo.it).

| Evoluzione Umana La domanda che sta alla base di tutte le ricerche, di tutti gli studi e di tutti i dibattiti che nell’Ottocento hanno dato origine alla paleoantropologia, è in definitiva quella che l’uomo si pone da sempre: da dove veniamo? |