di Nicolò Passeri

Introduzione

La percezione e la riconoscibilità degli alimenti rappresentano un aspetto fondante del rapporto tra l’uomo e il cibo: spesso, ciò che è più ovvio e sotto gli occhi – o meglio, sotto i sensi – è anche ciò che si rischia di non vedere e di non approfondire.

“Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice “Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?” I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede “ma cosa diavolo è l’acqua?” (Wallace, 2005)

Talvolta si è così immersi in determinate realtà da non rendersi conto nemmeno di cosa esse siano. Le verità più comuni e basilari diventano, paradossalmente, le più difficili da individuare. In questo caso, l’“acqua” è il cibo – un elemento costante nei ritmi di vita, nelle abitudini familiari e sociali, nei processi di acquisto – la cui importanza passa spesso in secondo piano.

La rilevanza della percezione si manifesta nel momento in cui l’individuo si trova a dover riconoscere o discriminare caratteristiche organolettiche, nutrizionali e culturali. L’azione di “discernere” o “distinguere” (termine qui inteso in senso sia sensoriale sia intellettivo) diventa la chiave per comprendere come effettivamente si costruiscono preferenze, abitudini e valori legati all’alimentazione. Ciò comprende non solo il gusto o l’olfatto, ma anche l’insieme di simboli, credenze, emozioni che il cibo veicola. Nei paragrafi che seguono si intendono porre le basi per una comprensione approfondita di tali meccanismi, soffermandosi sulla loro dimensione psicofisica, sociale ed economica.

Distinguibilità e percezione

La distinguibilità è, in prima battuta, l’atto di riconoscere un oggetto nelle sue caratteristiche peculiari. Questa azione – definita come “l’azione del discernere, riconoscere attraverso i sensi o l’intelletto sia l’oggetto in sé, sia quest’ultimo nella sua diversità rispetto agli altri oggetti” – implica un processo complesso, che chiama in causa la psicofisica. Fondata sulle ricerche di Ernst Weber (1795–1878) e Gustav Fechner (1801–1887), la psicofisica studia la relazione tra i parametri fisici degli stimoli e la corrispondente risposta sensoriale (Fechner, 1860). Attraverso la legge di Weber si comprende come la cosiddetta soglia differenziale (o JND, Just Noticeable Difference) vari in funzione dell’intensità dello stimolo iniziale (Weber, 1834).

In modo complementare, la legge di Fechner mostra come la percezione non cresca in maniera lineare con l’aumentare dell’intensità dello stimolo, evidenziando l’importanza dell’adattamento sensoriale: piccole variazioni in condizioni di bassa intensità risultano molto più percepibili rispetto a variazioni analoghe in condizioni di alta intensità (Fechner, 1860).

Applicando questi principi al contesto alimentare, vengono spiegati numerosi fenomeni empirici.

Un individuo che assaggia regolarmente un alimento molto saporito e speziato finisce per “abituarsi” a quel livello di intensità gustativa, avendo bisogno di incrementi più elevati (per quantità di spezie o intensità dell’aroma) per notare una differenza sostanziale.

Al contrario, su un alimento dal gusto delicato, una minima variazione di sale o di spezie può essere immediatamente percepita. Da qui deriva l’importanza di educare il palato, ovvero di allenare i sensi a cogliere sia gli stimoli forti sia le sfumature più lievi (Ferrucci, 2025).

La distinguibilità, oltre alla dimensione sensoriale, assume un significato culturale: riconoscere le differenze tra alimenti implica sviluppare una competenza che va oltre l’immediata “impressione gustativa” e comprende la storia, l’origine e le modalità di produzione.

La scelta stessa, infatti, non è riducibile alla sola reazione fisiologica, ma si basa su valori e convinzioni (Rokeach, 1973), come verrà approfondito in seguito.

Dalla percezione alla scelta

Il passaggio dalla semplice percezione alla scelta di un prodotto alimentare è condizionato da molteplici fattori. Le decisioni alimentari risultano influenzate da diverse forme di razionalità, che spaziano dalla salute, al piacere, all’integrazione culturale e sociale. Gli stimoli interni, come la fame o la sete, giocano un ruolo primario, ma si affiancano stimoli esterni quali l’azione del marketing, l’estetica della confezione o il contesto di consumo.

È possibile distinguere tra fattori sensoriali, fattori psicologici e fattori fisiologici. I fattori sensoriali includono percezioni di aspetto, odore, sapore e consistenza. I fattori psicologici rimandano ad atteggiamenti, preferenze, stato d’animo e personalità, mentre i fattori fisiologici riguardano fame, sazietà, effetti post-ingestione e via dicendo.

Figura 1 – Conner, M., & Armitage, C. J. (2008). La psicologia a tavola.

Tutti questi elementi confluiscono in una cosiddetta “economia dell’attenzione” (Simon, 1971), in cui l’eccesso di informazioni e di proposte alimentari rende complesso distinguere tra ciò che si desidera effettivamente e ciò che viene suggerito dal contesto.

Il processo decisionale di acquisto si snoda in più fasi: (1) percezione del bisogno, (2) ricerca delle informazioni, (3) valutazione delle alternative, (4) decisione d’acquisto e (5) comportamento post-acquisto.

In ciascuna di queste tappe, la distinguibilità acquisisce importanza: un prodotto che viene percepito come chiaramente differente, poiché caratterizzato da specifici attributi (organolettici, di brand, di provenienza), viene riconosciuto con maggiore facilità e inserito in un quadro di preferenze e valutazioni. Se tale prodotto soddisfa appieno il bisogno o il desiderio, si concretizza la scelta d’acquisto.

La dimensione culturale risulta altrettanto rilevante. Lévi-Strauss (1964) sottolinea come l’atto del cucinare e del nutrirsi risponda a una duplice esigenza: da un lato fisiologica, dall’altro simbolica e culturale. Mangiare non è soltanto “nutrirsi”, ma condividere e rappresentare un modo di stare al mondo, di relazionarsi con la comunità e di esprimere status e valori (Teti, 1976).

Il concetto di valore

Percezione e distinguibilità di un alimento non sono sufficienti a spiegare le scelte se non si considera ciò che, in economia e sociologia, viene definito “valore”.

Un alimento possiede infatti un valore d’uso, legato all’utilità e al grado di soddisfazione che può offrire a chi lo consuma, e un valore di scambio, espresso dalla quantità di denaro con cui viene acquistato o venduto sul mercato (Smith, 1776). Umberto Eco (1981) richiama l’attenzione sul fatto che la società moderna tende a interpretare ogni evento o oggetto alla luce di categorie, come il costo e la convenienza, riducendo concetti potenzialmente complessi – qualità, tradizione o valore simbolico – a meri aspetti quantitativi, a volte anche di complessa e arbitraria misurabilità.

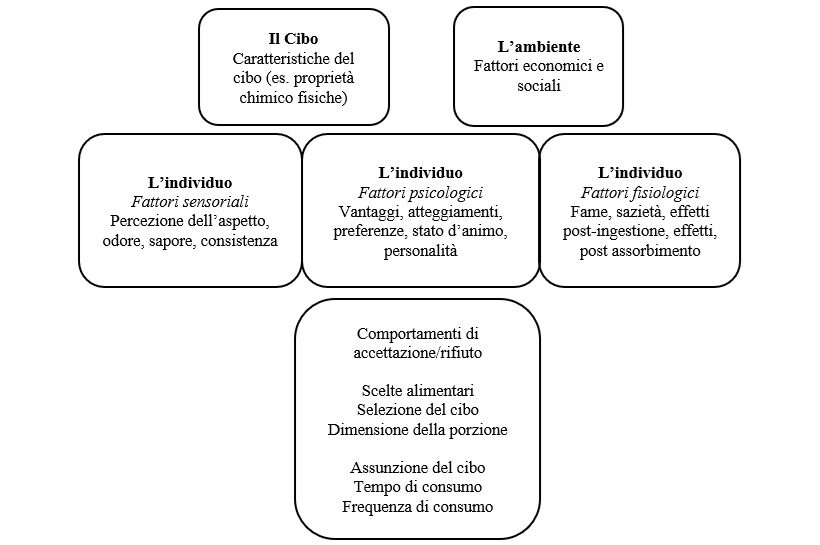

Oltre a queste nozioni di valore, esiste un’ulteriore dimensione che può essere ricondotta al concetto di qualità. Un prodotto risulta di “qualità” solo quando va volontariamente oltre ciò che è imposto dalla legge o dalle norme tecniche, aggiungendo caratteristiche non dovute per obbligo , ovvero “Linea Ferrucci” (Ferrucci, 2019). Se è obbligatorio utilizzare un certo ingrediente o seguire un determinato processo, non si può parlare di qualità: si tratta semplicemente del rispetto di un requisito di base. L’elemento di valore emerge, invece, quando un alimento incorpora un elemento di distinzione integrato nell’alimento come scelta volontaria del produttore, con l’intento di suscitare l’interesse del consumatore. La presenza di indicazioni come “biologico”, “DOP”, “senza zuccheri aggiunti” o “trafila in bronzo” segnala l’inserimento di elementi non strettamente necessari, ma concepiti per soddisfare desideri, preferenze o convinzioni personali. In altre parole, data una convenzione (consuetudine), rispetto all’oggetto di interesse, gli elementi rilevati devono andare oltre la mera qualifica definitoria e merceologica.

Figura 2 – Linea della qualità o Linea Ferrucci.

In questo senso, un alimento di qualità è un alimento che offre un plus rispetto al minimo obbligatorio, arricchendo la proposta attraverso caratteristiche aggiuntive che rispondono a determinati valori o bisogni del consumatore. Ad esempio, non è legittimo vantare in etichetta un miele senza additivi o un olio extravergine di oliva senza coloranti, perché la legge non consente comunque di aggiungere tali sostanze. In questi casi l’assenza di additivi non è una scelta: è un vincolo normativo. Quando, invece, vengono incluse ulteriori attenzioni e accorgimenti tecnici, la volontarietà di queste scelte aziendali diventa un veicolo di valore, riconoscibile dal consumatore come elemento che incide sulla preferenza d’acquisto.

Sono gli stessi individui, infatti, a stabilire se tali attributi soddisfano i loro obiettivi e rispettano i loro principi, assegnando di conseguenza un valore più o meno alto al prodotto. L’insieme di regole e caratteristiche che garantiscono la “promessa di qualità” prende il nome di sistema di qualità. Questo, se da una parte fornisce procedure e controlli per verificare che gli alimenti rechino effettivamente i tratti distintivi dichiarati; dall’altra, permette ai consumatori di operare una scelta più consapevole. Emerge quindi una grande varietà di prodotti di qualità, associati a molteplici sistemi (certificazioni, disciplinari, marchi e così via) che, in modi diversi, formalizzano la volontà di offrire un valore superiore rispetto ai requisiti minimi di legge. Questo concetto di valore aggiunto si lega strettamente ai modelli di psicologia dei valori.

Secondo Milton Rokeach (1973), esistono valori fondamentali o “finali” (come pace, libertà, eguaglianza) e valori “strumentali” (onestà, responsabilità, ecc.). Nel contesto alimentare, si cerca spesso di accostare l’elemento qualitativo – o di arricchimento volontario – ai valori sentiti dai consumatori: che si tratti di salute, gusto, benessere ambientale o status sociale (Bourdieu, 1979). L’attribuzione di valore a un alimento coinvolge, dunque, sia la sfera individuale (preferenze, appagamento, coerenza con i propri principi), sia la sfera collettiva (riconoscimento sociale, mode, distinzione di classe). In questa prospettiva, lo sforzo di offrire “qualcosa in più” concretizza la volontà di vincere la sfida sullo scaffale del supermercato, ma soprattutto, risponde al desiderio umano di attribuire significato e importanza a ciò che si mangia.

Il cibo come veicolo di significati

Il cibo non è soltanto sostentamento, ma costituisce una “cerniera tra natura e cultura” (Lévi-Strauss, 1964), poiché incarna e incardina, nel contempo, funzioni fisiologiche e significati storico-sociali. Nel momento in cui si sceglie di cucinare un particolare piatto o di consumarlo in un contesto festivo, si mette in atto un rito che connette la dimensione personale a quella collettiva. Numerosi esempi si ritrovano nelle tradizioni culinarie regionali: si pensi al ragù domenicale, che spesso diventa emblema di unità familiare e trasmissione di un sapere che, all’interno del nucleo domestico, è legato all’autorità (e all’affettività) della figura materna (Niola, 2009).

La ricerca antropologica evidenzia come il cibo rappresenti un vero e proprio linguaggio. Dal pane, ad esempio, deriva il termine compagno (“cum panis”), che allude alla condivisione di un destino comune tramite un alimento essenziale.

I cibi investiti di particolare valore simbolico sono spesso scambiati in occasioni rituali o festive, definendo relazioni di reciprocità e appartenenza (Teti, 1976). Al contempo, la costruzione dei significati alimentari risponde a dinamiche di inclusione ed esclusione: ciò che era “cibo povero” in un dato periodo storico può trasformarsi, in epoche successive, in un prodotto di nicchia o di prestigio, acquisendo nuovi valori culturali.

Un esempio emblematico è fornito dalle spezie nel contesto europeo: nel XVII secolo, il prezzo elevato le rendeva un indicatore di status sociale, riservato a una cerchia aristocratica ristretta. In tempi più recenti, con la diffusione di prodotti biologici e integrali, si è osservato un fenomeno in parte rovesciato: alcuni alimenti (come legumi o cereali non raffinati), un tempo associati alla cucina contadina, sono stati riscoperti e rivalutati come simbolo di purezza e salute, diventando ricercati da consumatori più facoltosi o “sofisticati” (Bourdieu, 1979).

Un ulteriore narrazione è rappresentata dalla ricetta della pasta con le sarde “a mare”: dove è proprio l’assenza delle sarde a rendere tipico un piatto povero della cucina siciliana perché privo dell’ingrediente principale, le sarde “stanno a mare”.

Il cibo svolge anche la funzione di misura di status corporeo: la società occidentale è passata da un ideale di “ricchezza in carne” – in cui l’abbondanza fisica era sintomo di potere e benessere economico – a un modello estetico che premia la magrezza, vista come espressione di controllo di sé e salute. Tale inversione sottolinea la continua evoluzione dei significati associati al cibo e alla corporeità.

Fattori ambientali e caratteristiche dei prodotti alimentari

Gli alimenti possiedono specifiche caratteristiche che ne influenzano produzione, conservazione, distribuzione e, di conseguenza, percezione e fruizione da parte del consumatore, legata comunque alla capacità comunicativa di chi li immette nel mercato. Tra gli elementi centrali si segnalano la deperibilità, la disomogeneità, la ciclicità e la stagionalità. Un alimento è soggetto a deterioramento, il che impone un limite temporale al suo utilizzo (data di scadenza o di consumo preferibile) e vincoli logistici per la commercializzazione.

La ciclicità e la stagionalità rendono la disponibilità di un certo prodotto alimentare sensibile a fattori climatici, naturali e agronomici, che contribuiscono a definire il suo valore di mercato (Smith, 1776). La variabilità naturale introduce differenze di aspetto, sapore e composizione, riducendo l’omogeneità dello stesso bene alimentare: una varietà ortofrutticola può variare notevolmente a seconda del territorio e del periodo di raccolta.

A queste caratteristiche materiali, (oltre che ad altre associate come peso, forma, contenuto, ingredienti, colore, ecc.) si affiancano quelle immateriali, legate al contesto produttivo.

Il concetto di tracciabilità e trasparenza di filiera risulta determinante per un consumatore interessato a distinguere un prodotto in termini di provenienza geografica, metodo di coltivazione/allevamento, tipicità e sostenibilità. In tal senso, brand, etichette di qualità (DOP, IGP, biologico) e certificazioni ambientali funzionano come simboli riconoscibili che comunicano valori e generano fiducia.

In un mercato con un’offerta molto ampia, la frequenza dell’acquisto e l’esperienza diretta (assaggio), quando possibile, permettono di superare la fase di pura “ricerca” e consolidare la preferenza nel lungo periodo. Se un consumatore si affida a un determinato marchio o canale di vendita (come il fruttivendolo di fiducia o il mercato contadino), il fattore della distinguibilità si consolida in un riconoscimento istintivo, nutrito da un accumulo di esperienze positive (Freud, 1925), sfociando in una fidelizzazione vera e propria. Prova ne è il fatto che si sono ampliate le possibilità di fruizione mirata del cibo attraverso forme di assaggio guidato.

Dall’identità alla preferenza

La cosiddetta proposta di valore si colloca in quello spazio in cui impresa e consumatore condividono valori, aspettative e bisogni. Conferire a un prodotto un’identità chiara e facilmente riconoscibile consente di attivare un meccanismo di distinzione sul mercato. Da un lato, vengono messe in luce caratteristiche tangibili (qualità, sicurezza, gusto), dall’altro ci si concentra su valori simbolici (territorialità, tradizione, etica, attenzione all’ambiente).

Il passaggio dalla percezione dell’alimento all’espressione di una preferenza è determinato anche da un processo di maturazione personale, legato a fattori psicologici e culturali.

Nella sua gerarchia dei bisogni (Maslow, 1943) si mostra come in primo luogo debbano essere soddisfatti i bisogni fisiologici e di sicurezza, per poi passare a quelli di appartenenza, stima e autorealizzazione. Nella scelta alimentare, questi livelli possono intersecarsi: mangiare non equivale soltanto a nutrirsi, ma diventa un’occasione di condivisione sociale (bisogno di appartenenza), uno strumento di autoaffermazione (alimenti salutistici o edonistici) e un ambito di realizzazione personale (regimi alimentari ispirati a un ideale etico o religioso).

La distinzione tra bisogno e desiderio, ispirata alle teorie psicoanalitiche di Freud (1925), è altrettanto cruciale: il primo si collega alla mancanza di qualcosa di indispensabile, mentre il secondo deriva da esperienze di gratificazione già vissute. Nel contesto alimentare, il desiderio di un particolare cibo può essere innescato da un ricordo piacevole o da una suggestione culturale, e non sempre corrisponde a una necessità reale. Di conseguenza, la preferenza manifestata da un consumatore è espressione di un intreccio complesso tra pulsioni di base, educazione sensoriale, influenze sociali e costruzioni valoriali.

Attraverso il processo di “sublimazione”, in termini psicoanalitici, gli impulsi primitivi (fame, desiderio) vengono orientati verso una scelta guidata da criteri più elevati o socialmente condivisi (qualità, sostenibilità, identità culturale). La determinazione di una preferenza alimentare è il connubio di fattori innati ed esposizione al cibo. Un determinato tipo di cibo può essere accolto, e quindi preferito, nella misura in cui si amplifica in termini culturali l’esposizione a quel determinato cibo.

In tal modo, l’individuo “dà forma” alle proprie preferenze, selezionando gli alimenti non soltanto per il nutrimento, ma come simboli di uno stile di vita e di un sistema di valori (Rokeach, 1973).

Conclusioni

Dal quadro proposto emerge come la semplice percezione sensoriale di un alimento rappresenti solo il primo tassello di un mosaico più ampio, in cui entrano in gioco variabili psicofisiche, sociali e culturali. Il cibo è infatti un veicolo di significati che trascende e sublima la sua funzione nutritiva, riflettendo valori, identità e strategie di distinzione individuali o collettive (Eco, 1981; Bourdieu, 1979). Le caratteristiche ambientali e produttive di un alimento (stagionalità, deperibilità, tracciabilità) e le modalità di costruzione dell’identità di un prodotto sul mercato (branding, narrazione, certificazioni) si intrecciano con la spinta motivazionale e i bisogni/desideri di chi acquista.

La distinguibilità agisce come un filtro che, partendo dalla base sensoriale, si traduce in una vera e propria scelta d’acquisto, guidata da un sistema di credenze, emozioni e valori personali (Rokeach, 1973; Schwartz & Bilsky, 1987).

La capacità di un individuo di riconoscere e apprezzare un alimento dipende dunque non solo dalle competenze gustative, ma anche dal bagaglio culturale, dalle memorie affettive e dalle influenze del contesto sociale.

Per gli operatori del settore agroalimentare – produttori, ristoratori, distributori, professionisti del marketing – risulta fondamentale comprendere queste dinamiche, così da generare una “proposta di valore” che si dimostri sincera e coerente con le esigenze, le aspettative e le aspirazioni della persona e non del “consumatore”.

“…portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di madeleine. Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di biscotto toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M’aveva subito resi indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità inoffensive, la sua brevità illusoria, nel modo stesso in cui agisce l’amore, colmandomi d’una essenza preziosa: o meglio quest’essenza non era in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m’era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo ch’era legata al sapore del te e del biscotto, ma lo sorpassava incommensurabilmente, non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla?

[…]

E ad un tratto il ricordo m’è apparso. Quel sapore era quello del pezzetto di madeleine che la domenica mattina a Combray (giacché quel giorno non uscivo prima della messa), quando andavo a salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di tiglio.”

Marcel Proust, La strada di Swann, (1978) Torino, Einaudi

Bibliografia

Bourdieu, P. (1979). La distinction. Critique sociale du jugement. Les Éditions de Minuit, Parigi (trad. it. La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna).

Eco, U. (1981). La memoria vegetale. Bompiani, Milano.

Fechner, G. (1860). Elemente der Psychophysik. Breitkopf & Härtel, Lipsia.

Ferrucci D., (2019), La qualità non è star sopra un albero, Il caso dei prodotti alimentari Anno 2019 N. 307 – 1 ottobre 2019

Ferrucci D., Salusti P., Passeri N., (2025), L’analisi sensoriale, una rassegna dei metodi Anno 2025 N. 426 – 15 febbraio 2025

Freud, S. (1925). An Autobiographical Study. Hogarth Press, Londra (trad. it. Autobiografia, Boringhieri, Torino).

Lévi-Strauss, C. (1964). Le cru et le cuit. Plon, Parigi (trad. it. Il crudo e il cotto, Einaudi, Torino).

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.

Niola M., (2009) Si fa presto a dire cotto, 2009, il Mulino.

Proust, M. (1978). La strada di Swann. Einaudi, Torino

Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. Free Press, New York.

Schwartz, S. H. & Bilsky, W. (1987). Toward a Universal Psychological Structure of Human Values. Journal of Personality and Social Psychology, 53(3), 550-562.

Simon, H. A. (1971). Designing Organizations for an Information-Rich World. In Computers, Communications, and the Public Interest, M. Greenberger (Ed.), The Johns Hopkins Press.

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Strahan and Cadell, Londra.

Teti, V. (1976). Il pane, la beffa e la festa. Cultura alimentare e ideologia dell’alimentazione nelle classi subalterne. Guaraldi, Rimini-Firenze.

Wallace, D. F. (2009). Questa è l’acqua. Einaudi, Torino (trad. it. di Roberto Natalini). Discorso originale per la cerimonia delle lauree al Kenyon College, 21 maggio 2005.

Weber, E. H. (1834). De pulsu, resorptione, auditu et tactu. Koehler, Lipsia.

Nicolò Passeri, Dottore Agronomo, libero professionista. Consulente per imprese agricole ed agroalimentari in ambito tecnico legale. Svolge analisi economico-estimative e di marketing dei processi produttivi. Supporta le imprese nella valorizzazione in filiera delle produzioni e nello sviluppo e dei sistemi di certificazione volontari e regolamentati. Docente presso ITS Academy Agroalimentare.