di Stefano Gasbarra

PREMESSA

Un precedente contributo ha preso in esame le sfide alle quali è chiamato il sistema agroalimentare europeo, evidenziando come le linee strategiche proposte in un recente passato dalla UE, sia pur apprezzabili nella finalità, stavano evidenziando forti criticità. Sia il mondo agricolo che autorevoli figure dello scenario europeo, pur condividendo il fine ultimo delle decisioni prese, avevano richiamato l’Esecutivo della UE a rivedere l’ambiziosa politica che, soprattutto dal punto di vista ambientale, stava mettendo in grave difficoltà l’intero settore primario europeo. La Commissione quindi, ha preso recentemente misure in tal senso allontanandosi dalla sua precedente controversa strategia “Farm to Fork” (2020), che rappresentava la componente agroalimentare della politica di punta del precedente mandato, il Green Deal europeo.

Lo scorso mese di febbraio 2025 è stato quindi presentato il nuovo Piano d’azione per l’agricoltura europea denominato “Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione” (2025). L’attuale Commissario Europeo all’Agricoltura Christophe Hansen, ha presentato i cambiamenti significativi attuati rispetto alle politiche agricole precedenti, ponendo l’attenzione su quelli che sono i punti salienti della “riforma”, ovvero maggiore enfasi alla redditività degli agricoltori, riduzione della burocrazia, sicurezza e sovranità alimentare riconoscendo, nel contempo, come il precedente approccio, focalizzato su misure ambientaliste piuttosto che su una reale transizione ecologica, abbia provocato forte disagio tra gli agricoltori.

Questo cambio di passo, va sottolineato, è il risultato del lavoro del gruppo “Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura” 1, voluto dalla Presidente della Commissione, proprio in virtù delle pesanti critiche avanzate dal mondo agricolo nel corso dei mesi precedenti.

Il compromesso strategico, dopo mesi di negoziati che hanno coinvolto tra gli altri rappresentanti di filiera e società civile e accademica, si è quindi concretizzato con la stesura di un rapporto che potesse aiutare a superare la divisione tra agricoltura e ambientalismo venutasi a creare con il Green Deal, trovando un accordo sul futuro del settore.

Ma il Piano si basa anche su altri importanti contributi, tra cui il “Rapporto sul futuro della competitività europea” di Mario Draghi, il report di Enrico Letta, “Much more than a market, Speed, security, solidarity: empowering the single market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens” e quello dell’ex presidente finlandese Sauli Niinistö “Safer together. Strengthening Europe’s civilian and military preparedness and readiness”.

DA “FARM TO FORK” A “a Vision for Agriculture and Food”

Nel maggio 2020 veniva presentata la strategia Farm to Fork (F2F) che avrebbe dovuto dare un inequivocabile impulso nel creare un sistema alimentare più “equo, sano e rispettoso dell’ambiente”, intervenendo con misure in grado di ridurre l’impatto ambientale e climatico della produzione primaria, garantendo comunque un giusto ritorno economico per gli agricoltori. Gli obiettivi individuati, tutti da raggiungere entro l’anno 2030, prevedevano:

- Riduzione del 50% dell’uso di pesticidi;

- Riduzione del 20% dell’uso di fertilizzanti chimici;

- Raggiungimento di almeno il 25% delle superfici agricole coltivate in biologico;

- Riduzione del 50% delle vendite di antibiotici per uso animale.

Le criticità che nel corso dei successivi anni si andavano via via manifestando, fino ad arrivare all’attuale cambio di rotta, non hanno fatto altro che far emergere una serie di errori di fondo primo fra tutti quello di non aver attentamente valutato i punti di forza, ma soprattutto di debolezza, che sarebbero emersi una volta che il settore agricolo si fosse messo in cammino per raggiungere questi obiettivi imposti.

Si giunge quindi al febbraio 2025 dove, come visto, viene presentata la Visione per l’Agricoltura e l’Alimentazione. E’ un documento che si concentra sul futuro del settore agroalimentare europeo, proponendo degli “ambiti chiave” all’interno dei quali agire per renderlo attraente, competitivo, resiliente e orientato al futuro. E’ chiara la “nuova visione” comunitaria che si vuole dare con il documento presentato; gli agricoltori devono vedere il giusto riconoscimento economico per il lavoro svolto, l’agricoltura deve diventare un settore vitale per la società e attraente per le nuove generazioni ed, infine, l’agricoltura deve poter beneficiare di innovazione e della capacità di adottare tecnologie sostenibili migliorando l’efficienza e la resilienza alle sfide future.

Non viene sconfessato il principio per cui non si debba andare nella direzione di adottare ed implementare pratiche agricole sostenibili, ma non viene sottovalutato il fatto che la transizione verso tali pratiche agricole comporta investimenti significativi in ricerca, innovazione e formazione e che se tali risorse e le tempistiche di realizzazione sono troppo strette, si pone il settore agricolo in una posizione alquanto irrealistica e pericolosa per la sua stessa permanenza. Su questo genere di criticità possiamo affermare aver fallito la strategia F2F.

Emerge come la nuova strategia sia portatrice dell’importanza a trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale, vitalità economica e coesione sociale nel settore agroalimentare (“raggiungere le riduzioni necessarie in un modo diverso”). L’equilibrio, il dialogo e l’ascolto sembrano essere i punti chiave intorno ai quali ruota la “visione” e questo richiama un netto cambio di approccio da parte della Commissione come risulta chiaro quando si afferma “…L’esperienza dimostra che alcuni argomenti correlati al cibo e all’agricoltura possono essere molto polarizzanti e che è più probabile che il consenso sociale emerga da approcci inclusivi.” Il fulcro di questa vision è quindi un nuovo modo di lavorare: costruire fiducia e dialogo nell’intero sistema agroalimentare, nell’UE e a livello globale. Si è chiaramente di fronte ad un cambio di paradigma. Viene presentato un approccio bottom up, che si focalizza sul supporto agli agricoltori e alle aree rurali, enfatizzando incentivi e condizioni di lavoro eque, che è diametralmente opposto a quello top-down della precedente strategia F2F, che invece stabiliva (imponeva) obiettivi specifici e misurabili per l’intero sistema alimentare dell’UE, concentrandosi su target ambientali e sanitari specifici, come la riduzione dell’uso di pesticidi e fertilizzanti, sottovalutando le conseguenze che il sistema poteva subire sia nell’immediato che a più lungo termine.

Il nuovo Piano d’azione si concentra chiaramente sul ruolo degli agricoltori sottolineando a più riprese criticità di fondo che devono essere affrontate e risolte. Il Piano ruota attorno a quattro parole chiave quali Attrattività (rendere l’agricoltura una professione praticabile e attraente), Competitività (rafforzare la posizione del settore nei mercati globali, a prova di Futuro (accogliere innovazione e sostenibilità per resilienza a lungo termine), Connessione (valorizzare il cibo e promuovere condizioni di vita e di lavoro eque nelle aree rurali).

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA NUOVA VISION

ATTRATTIVITA’ E VITALITA’ DELLE AREE RURALI

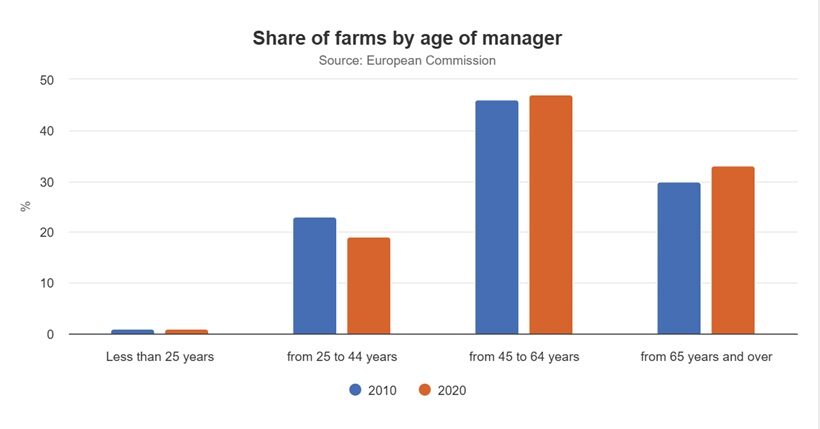

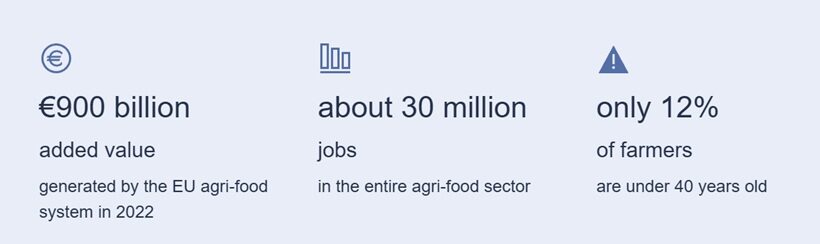

In primo luogo quello che emerge è la volontà di rendere il settore agricolo e alimentare europeo attraente per le future generazioni e questo garantendo un tenore di vita equo, opportunità di reddito diversificate e condizioni di lavoro adeguate. C’è una chiara presa di coscienza del fatto che il settore può essere vitale e prosperare in un prossimo futuro solo se in grado di “riaccendere la competitività e rafforzare l’attrattiva di questa professione affinché possa prosperare, innovare e apportare i suoi numerosi vantaggi alla nostra società, oggi, domani e nel 2040“. Viene più volte ribadito che la presenza di giovani nel settore diviene fondamentale per garantirne la vitalità e che perché ciò accada, bisogna gettare le basi per creare attrattività. Lo spopolamento giovanile in agricoltura e l’invecchiamento della forza lavoro non sono certo indicatori che possono far ipotizzare oggi un settore vitale e innovatore. Si legge nel documento prodotto dalla Commissione Europea – Young people in agriculture and rural areas (2024) – “Gli agricoltori di età inferiore ai 40 anni gestiscono solo il 12% di tutte le aziende agricole dell’UE, di cui le giovani agricoltrici rappresentano solo il 3%. La quota di agricoltori nella fascia di età 25-44 è scesa dal 23% nel 2010 al 19% nel 2020”.

Quindi l’obiettivo chiave è rimuovere le barriere al rinnovo generazionale, in particolare l’accesso alla terra, agli investimenti e alle competenze, “The future of food sovereignty in Europe in 2040 rests on the shoulders of young and new farmers of today.” E’ chiara la presa di coscienza circa la necessità di porre attenzione alle criticità che ruotano intorno al capitale umano delle aree rurali.

Fonte: Young people in agriculture and rural areas (European Commission)

Altro tassello fondamentale della Vision, strettamente legato al precedente, riguarda la Vitalità delle aree rurali.

Questo aspetto parte dalla necessità di rafforzare il legame tra cittadini e cibo, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio alimentare prodotto. In tale ambito tra le misure proposte emerge la grande attenzione nel voler creare un dialogo sul cibo con gli attori del sistema alimentare (discutere e promuovere le politiche alimentari, condividere best practices e affrontare le sfide del settore agroalimentare), promuovere lo sviluppo di filiere corte e dei prodotti a Indicazione Geografica (necessità di valorizzare il patrimonio alimentare prodotto localmente).

A proposito di questo ultimo aspetto non possiamo esimerci di sottolineare proprio il ruolo fondamentale che può essere giocato dalle produzioni di qualità connotate da una Indicazione Geografica, che rappresentano sia strumenti di tutela della qualità e autenticità dei prodotti agroalimentari ma anche realtà in grado di sviluppare modelli di produzione sostenibile ed in grado di preservare identità territoriale e biodiversità.

Operare su queste realtà, caratterizzate da un più significativo valore aggiunto, può agire come un potente motore di sviluppo che, legato al territorio, offre un importante strumento di crescita economica locale e rurale. E’ questa una chiara dimostrazione di realtà produttive che si fondano sulla protezione del paesaggio rurale e sulla conservazione delle tradizioni locali ed elemento di sintesi tra sostenibilità ed innovazione.

Agire sulla vitalità delle aree rurali significa sostenerle per preservare una parte importante del patrimonio culturale ed economico europeo. Serve però, perché ciò abbia luogo, un approccio integrato che combini politiche pubbliche, un coinvolgimento delle comunità locali e riconoscimento delle pratiche di eccellenza. Queste azioni contribuiscono a mantenere viva la ricca diversità culturale del continente, assicurando che le tradizioni e i paesaggi storici siano trasmessi alle future generazioni. “Reinforce the link between citizens, rural areas and remote territories”.

Fonte: Vision for Agriculture and Food (European Commission)

IL RUOLO DELLA PAC

Il tema dell’attrattività e della vitalità delle aree rurali, così come si evince chiaramente nel Piano d’azione, significa anche agire sul versante di una revisione della Politica Agricola Comune (PAC) che, per la verità, più volte è stata oggetto di discussione nel corso di questi ultimi anni. Su questo versante le linee di indirizzo proposte sembrano vertere verso un riequilibrio in alcuni aspetti caratterizzanti. Ricordiamo come la Pac rappresenta mediamente un quarto del reddito percepito dagli agricoltori e che continuerà, anche dopo il 2027, a svolgere un ruolo cruciale per il settore. Si apprezza a tale proposito come l’orientamento emerso, in linea con la strategia di favorire la più ampia permanenza delle risorse umane in agricoltura, supportando economicamente l’ampio mosaico delle piccole e medie aziende che costituiscono l’ossatura del settore, prevede un più chiaro bilanciamento tra obblighi regolatori e incentivi. Quindi l’attenzione si sposta verso la garanzia di sostenere maggiormente gli agricoltori che contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare e che versano in stato di maggior bisogno, sostenendo quindi le imprese agricole che operano in aree con più forti vincoli ambientali, assegnando più fondi ai piccoli agricoltori, attraverso i proposti regimi forfettari nazionali, riequilibrando in parte la problematica che aveva visto, in virtù del sistema dei pagamenti diretti, avvantaggiare le aziende agricole di maggiori dimensioni. In questo quadro, gli strumenti finanziari per il pagamento dei servizi ecosistemici, saranno estesi e semplificati. Si tende in buona sostanza a puntare ad una riduzione degli oneri burocratici e ai cosiddetti “obblighi verdi” prevedendo nel contempo la possibilità che i Governi possano intervenire con sussidi complementari di crisi, finalizzati a sostenere gli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi. Il complesso delle azioni che si stanno delineando sembra quindi andare, anche su questo versante, nella direzione di ristabilire un più stretto legame tra agricoltori ed istituzioni, rapporto questo che è sembrato essersi indebolito nel corso degli ultimi anni.

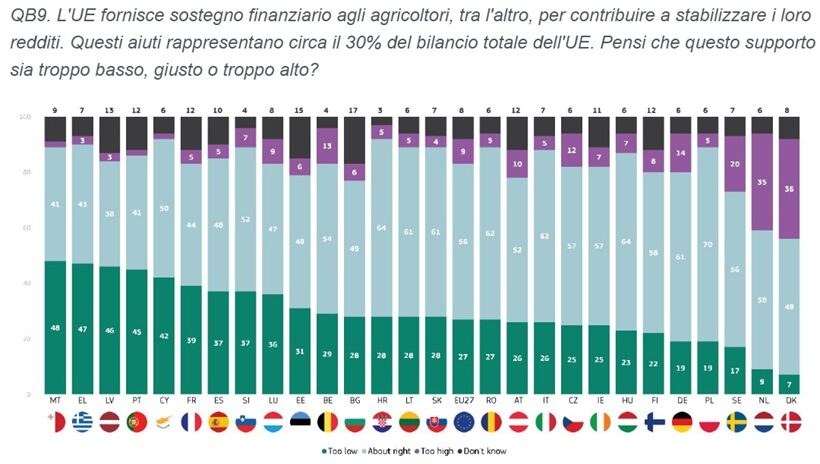

Un dato significativo, richiamato esplicitamente nel Piano d’azione, è che non solo gli addetti ai lavori ma anche i cittadini comunitari sempre più sembrano percepire il ruolo dell’agricoltura e l’importanza che potrebbe derivare da un crescente attenzione a questa dedicata. Dalla lettura della nota “Europeans, Agriculture and the CAP – January 2025 – Eurobarometer survey”, emerge come il 92% degli intervistati ritenga che nell’UE l’agricoltura e le zone rurali sono importanti per il nostro futuro, mentre il 70 % concorda sul fatto che la PAC vada a vantaggio di tutti i cittadini europei e non solo degli agricoltori. Allo stesso tempo, il 56 % ritiene che il livello del sostegno finanziario dell’UE agli agricoltori per contribuire a stabilizzare il loro reddito sia più o meno giusto, mentre il 27% ritiene che questo livello sia troppo basso. Si potrà obiettare che tali risultati sono il frutto di sondaggi e che pertanto come tali vanno presi ma, non si può disconoscere il fatto che sicuramente gli accadimenti dell’anno 2024 che hanno visto in tutta Europa gli agricoltori scendere in piazza, hanno favorito una presa di coscienza dei cittadini circa il ruolo centrale dell’agricoltura nella UE e della necessità di sostenere anche economicamente il settore primario. Sia pur con inevitabili distinguo da Paese a Paese, questi apprezzamenti risultano evidenti nel grafico che segue.

Fonte: “Europeans, Agriculture and the CAP”. European Commission, 2025

Transizione Verso un Settore Sostenibile e trasferimento delle conoscenze

Come abbiamo visto, il tema della sostenibilità e il rispetto dell’ambiente hanno rappresentato, soprattutto per come erano stati posti, i principali elementi di criticità che tanto hanno fatto discutere e alimentato aspre critiche.

“Farming and nature can, and should, work hand in hand” (agricoltura e natura possono e devono lavorare mano nella mano) è uno dei passaggi significativi del nuovo Piano d’azione; è una affermazione che ristabilisce le posizioni e riconosce che l’agricoltura non è elemento di “disturbo” nel delicato equilibrio tra produzione e ambiente ma un giusto alleato che, consapevole del proprio ruolo centrale, diviene interlocutore privilegiato con il quale confrontarsi e dialogare. L’agricoltura, ma forse è più corretto parlare di agricoltore, è da sempre la sentinella del territorio, colui che in prima battuta è chiamato a vigilare il territorio svolgendo un ruolo fondamentale nel curarlo e preservarlo. E’ la figura che certamente ha più a cuore che il sistema aria – acqua – suolo sia rispettato e mantenga un giusto equilibrio. Il riconoscimento di questo ruolo, che quindi deve prevedere un confronto piuttosto che una serie di mere imposizioni, ha fatto si che nella Vision si proponga di incentivare pratiche agricole sostenibili, prevedendo un sistema di premialità per i servizi ecosistemici forniti dagli agricoltori.

Questi concetti sono chiaramente espressi nel documento e, in particolare, nel passaggio chiave dove si afferma che “…Agricoltori (e pescatori) sono custodi della natura, fondamento di un’Europa resiliente, e sono una parte essenziale della soluzione per la protezione e la resilienza della nostra natura, dei suoli, dell’acqua, dell’aria, della biodiversità, degli oceani e del clima….”. E’ chiaro che questo aspetto, il riconoscere il ruolo essenziale dell’agricoltore come presidio del territorio rurale, non possa non legarsi alle preoccupazioni dettate dallo spopolamento e invecchiamento della popolazione rurale. Il settore necessita oggi più che mai di figure giovani, dinamiche pronte all’innovazione ed in grado di dialogare con i processi della doppia transizione (“La transizione digitale procede a una velocità senza precedenti e può contribuire a migliorare rapidamente le prestazioni economiche, la resilienza e la sostenibilità delle aziende agricole”). I giovani agricoltori possono essere i motori dell’innovazione.

E’ per rimarcare proprio questo ultimo aspetto, che nel documento si richiama la necessità di rafforzare i sistemi di conoscenza e innovazione agricola (AKIS) sostenendo meglio gli agricoltori non solo nella loro transizione verso la sostenibilità ma anche cercando di garantire loro un più diretto accesso all’innovazione attraverso il “trasferimento delle conoscenze”. Il cosiddetto AKIS, acronimo di Agricultural Knowledge and Innovation System, è un modello proposto già all’interno del documento OCSE denominato “Il sistema della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura” (2012). L’AKIS è “un insieme di organizzazioni e/o persone che operano nella generazione e diffusione della conoscenza” (Giarè, 2023) e ciò al fine di compensare il disallineamento e la carenza delle competenze nel settore agricolo. A questo proposito va sottolineato come l’innovazione prodotta da Centri di ricerca e Università fatica ancora oggi ad essere trasferita alle imprese del settore. Questo dipende essenzialmente da due ordini di fattori; il primo è legato alla “capacità ricettiva” del sistema imprenditoriale agricolo che, come abbiamo visto, mostra una “capacità di ricambio generazionale” ancora troppo modesta e quindi con una propensione all’innovazione non in linea con gli altri settori produttivi. Il secondo fattore di criticità è legato a quella che potremmo definire come la “catena di trasmissione” delle informazioni tra chi sperimenta e innova e chi deve recepire e mettere a terra questo patrimonio di informazioni. Questa connessione appare ancora troppo debole e non adeguatamente strutturata così come i dettami AKIS delineano. In questo contesto di potenziale inefficienza del sistema del trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione, è importante tornare a considerare come le priorità strategiche della nuova proposta evolvano. Le considerazioni ambientali ovviamente rimangano nella nuova proposta ma non ne costituiscono più il fulcro centrale, almeno nell’approccio, come lo erano nella strategia Farm to Fork.

Prodroma di questa nuova realtà è stata la revisione del quadro normativo sui pesticidi dell’UE che, presentato per la prima volta a giugno 2022 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115), è stato ritirato a febbraio 2024. Come riconosciuto dalla stessa Presidente della Commissione Europea, a tale voluta revisione del quadro normativo del 2022 veniva imputato di essere stato uno dei principali elementi di scontro, archiviandolo come “divisivo e simbolo di polarizzazione”.

La discussione che si apre con la presentazione del nuovo Piano d’azione non è quindi improntata a dettare limiti e obiettivi stringenti come nel passato, senza pesarne oltretutto le dirette conseguenze, ma piuttosto come invito al dialogo sulle opportunità che il settore biologico può offrire, un richiamo alle opportunità che possono derivare dalla bioeconomia 2 e circolarità, finanche al tema della produzione di energia da fonti rinnovabili e all’autosufficienza energetica delle aziende agricole. L’agricoltura deve quindi divenire sempre più un vero e proprio laboratorio dei cosiddetti green – enhanced job, dove la tradizione del produrre si sposa con le sempre più richieste competenze in tema di transizione verde e digitale, dove quindi l’ottimizzazione delle operazioni agricole e il miglioramento dei risultati quali – quantitativi si concretizzano attraverso l’integrazione delle tecnologie digitali e dati con pratiche rispettose dell’ambiente.

Si può quindi ben dire che la Vision non solo modifica l’approccio verso i temi della sostenibilità ambientale, che pure rimane centrale nel documento, ma pone l’accento su quella che è la principale criticità del settore, ovvero la reale mancanza di un ricambio generazionale quale diretta conseguenza della scarsa attrattività del settore. E’ quindi questo il principale versante di lavoro che merita l’adozione di una chiara strategia di supporto.

CONCLUSIONI

La UE ha significativamente ridotto le ambizioni della strategia Farm to Fork e rallentato l’attuazione di molte misure, in risposta a mutati scenari economici, politici e sociali, che hanno trovato nelle pressioni avanzate dal mondo agricolo, il momento di maggiore evidenza pubblica e di eco mediale. La nuova proposta “A Vision for agricolture and food” è stata quindi presentata come una risposta più adeguata, che segue un approccio improntato ad un maggior equilibrio e che pur non mettendo in secondo piano il tema della sostenibilità ambientale, rimarca il ruolo fondamentale di garantire la competitività del settore agricolo ponendo al centro del dialogo il ruolo dell’agricoltura e dell’agricoltore.

La proposta segna quindi un approccio “dal basso” che si caratterizza per il voler affrontare le sfide, alle quali è chiamato non solo il settore ma l’economia della UE nei prossimi anni, attraverso il dialogo.

NOTE

1 Il Dialogo Strategico sul Futuro dell’Agricoltura nell’UE è un’iniziativa della Commissione Europea che ha preso avvio nel gennaio 2024 con l’obiettivo di dar forma ad una rinnovata e condivisa visione sul futuro del sistema agroalimentare europeo. Questo forum ha riunito una vasta gamma di attori, tra cui agricoltori, cooperative, imprese agroalimentari, comunità rurali, organizzazioni non governative, rappresentanti della società civile, istituzioni finanziarie e il mondo accademico. La presidenza del gruppo di lavoro fu affidata al professor Peter Strohschneider e, al termine dei lavori, il 4 settembre 2024, la relazione finale riportante valutazioni e raccomandazioni strategiche, fu presentata alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

2 La Commissione Europea nel 2012 ha definito la bioeconomia come la “produzione di risorse biologiche rinnovabile e la conversione di tali risosrse e dei flussi di rifiuti conseguenti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi e bioenergia”.

BIBLIOGRAFIA

Carta M.C., Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell’ambiente e le iniziative di diritto UE. 2020;

Commissione UE (Comunicazione), Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. Bruxelles, 2020;

Commissione UE, Young people in agriculture and rural areas. Bruxelles, 2024;Commissione UE, Europeans, Agriculture and the CAP”. Bruxelles, 2025;

Commissione UE (Comunicazione), Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione. Modellare insieme un settore agricolo e agroalimentare attraente per le generazioni future. Bruxelles, 2025;

Draghi M., Rapporto sul futuro della competitività europea. 2024;

Giarè F., L’AKIS e le reti europee per l’innovazione, le prospettive dal Piano nazionale di Sviluppo Rurale, RRN 2023;

OECD Improving Agricultural Knowledge and Innovation Systems: OECD Conference Proceedings. (2012).

Stefano Gasbarra (Viterbo, 1961), Dottore Agronomo, Direttore Operativo Azienda Speciale Centro Italia della CCIAA Rieti Viterbo. E-mail: stefanogasba@gmail.com