di Marco Martini

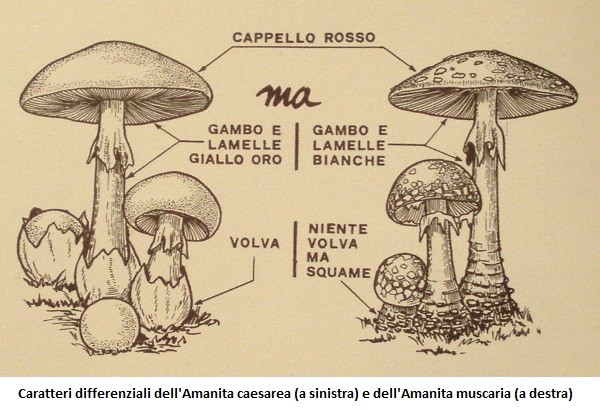

Le micotossine sono composti chimici prodotti da alcune specie fungine e che hanno azione tossica sul consumatore finale. Essendo prodotte da una grande varietà di specie fungine, le micotossine possono essere presenti sia nei macromiceti (detti appunto macromiceti velenosi), sia in alcuni vegetali attaccati da altre specie fungine micotossigene interessando così varie filiere. A tal proposito possiamo dire che le filiere maggiormente interessate da questo problema sono quelle cerealicola, ortofrutticola e da qualche anno anche quella vitivinicola, in seguito alla scoperta delle ocratossine. Per quanto riguarda i macromiceti velenosi fra le specie più importanti possiamo ricordare: Amanita, Gyromitra, Cortinarius, Inocybe, Psilocybe e Coprinus. Il consumo e la manipolazione dei funghi velenosi possono causare intossicazioni sistemiche con sintomatologia sia precoce che tardiva. Le intossicazioni sistemiche precoci provocano cinque sindromi diverse:

• Sindrome muscarinica: causata dalla muscarina, avente attività parasimpaticomimetica, è contenuta nei carpofori di A. muscaria nonché di specie di Inocybe e Clitocybe;

• Sindrome coprinica: sono coinvolti la coprina e l’idrato di ciclopropanone, attivi sui sistemi cardio-vascolare e gastro-intestinale, contenuti nei carpofori di Coprinus atramentarius;

• Sindrome narcotico-psicotropa: in cui sono coinvolti alcuni indoli allucinogeni, come la psilocibina e la psilocina, contenuti nei carpofori di diverse specie di Psilocybe, Panaeolus, Pholiotina e Gymnopolus;

• Sindrome muscario-panterinica: in cui sono coinvolti diversi isoaxoli psicoattivi, come l’acido ibotenico e il muscimolo, contenuti nei carpofori di specie di Amanita e in particolare di A. muscaria e A. pantherina;

• Sindrome gastro-intestinale: causata da diversi metaboliti non ancora caratterizzati, contenuti nei carpofori di specie di diversi generi, tra cui: Chlorophyllum, Entoloma, Tricholoma, Omphalotus e Paxillus.

Le intossicazioni sistemiche tardive invece provocano tre sindromi diverse:

• Sindrome falloidea: in cui sono coinvolti diversi ciclo peptidi epatotossici tra cui le amatossine, le falloidine e le virotossine contenute nei carpofori di specie di Amanita e in particolare di A. phalloides, nonché di Galerina, Lepiota e Pholiotina;

• Sindrome giromitrica: in cui sono coinvolte diverse idrazine tra cui la giromitrina e la metilidrazina, contenute nei carpofori di specie di Gyromitra e in particolare di G. esculenta;

• Sindrome parafalloidea: in cui sono coinvolti derivati piridinici nefrotossici, come le orellanine, contenuti nei carpofori di specie di Cortinarius e in particolare di C. orellanus.

Oltre ai macromiceti velenosi esistono molti deuteromiceti micotossigeni. I tre generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium, sono i più noti generi di funghi micotossigeni ma non sono i soli, oggi si conoscono circa 300 specie di questi funghi.

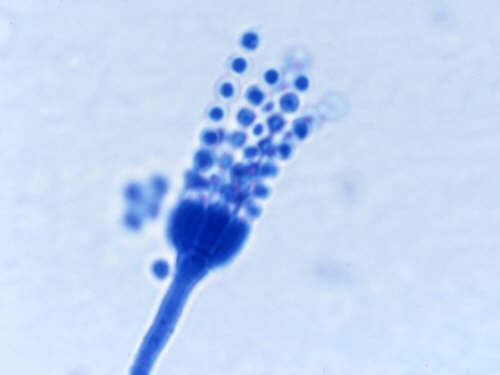

Il genere Penicillium è molto diffuso in natura, è caratterizzato dalla produzione di conidiospore piccole, asciutte, unicellulari e disperse per via aerea. Esse sono formate da fialidi riunite in una sorta di pennellino all’estremità di conidiofori aerei. Nei climi temperati sono le muffe blu e verdi dominanti e responsabili del disfacimento di molti prodotti vegetali (marciumi molli). Sono essenzialmente funghi saprofiti ma alcune specie sono molto efficaci nel colonizzare frutti e ortaggi. Alcune di queste specie possono anche essere utili all’uomo nella produzione di alimenti e antibiotici: P. roquefortii e P. camembertii sono ad esempio utilizzati nella produzione di ben noti formaggi mentre P. chrysogenum è utilizzato nella produzione della penicillina.

Penicillium (foto www.med.univ-angers.fr)

Al pari dei penicilli, anche il genere Aspergillus produce un gran numero di spore piccole, asciutte, unicellulari, disperse per via aerea. Esse sono però formate da fialidi disposte sulla superficie di una dilatazione che si forma all’apice dell’ifa conidiofora. Diversamente da Penicillium, in cui il conidioforo è di solito settato e morfologicamente simile all’ifa che lo porta, i conidiofori di Aspergillus sono spesso asettati con pareti più spesse delle ife del micelio vegetativo e si elevano da una distinta cellula basale. Gli aspergilli sono molto più comuni ai tropici e in zone calde. E’ un genere che include specie capaci di accrescersi in ambienti in cui l’acqua ha una bassa attività. Sono quindi associati alla degradazione di prodotti vegetali che sono troppo asciutti per essere attaccati da altri microrganismi. I metaboliti tossici di A. flavus e A. parasiticus, le aflatossine, sono stati e sono i metaboliti più studiati dato il loro carattere di potenti carcinogeni. Inizialmente queste due muffe sono state considerate come parte della flora di stoccaggio e i problemi della loro contaminazione semplicemente dovuti ad inadeguato stoccaggio. Sfortunatamente la contaminazione ad esempio di arachidi e mais con aflatossine è molto più complessa e può implicare l’infezione della pianta in campo, prima della raccolta e dell’essiccamento. In campo, l’infezione con queste due specie fungine può essere associata a stress idrici e a danni da insetti; tuttavia possono essere attaccate anche piante sane se le spore fungine si attaccano allo stigma dei fiori in sviluppo. Queste spore possono germinare e il tubo germinativo penetrare nei semi in sviluppo senza causare alcun danno visibile. Arachidi e cariossidi di mais, apparentemente sane, possono allora contenere aflatossine già prima della raccolta. Comunque, elevati livelli di aflatossine normalmente si ritrovano in prodotti vegetali visibilmente danneggiati, conservati senza alcun accorgimento. Oltre alle aflatossine gli aspergilli producono anche patulina, ocratossine, acido penicillico e molti altri composti.

Aspergillus (foto www.hobb.org)

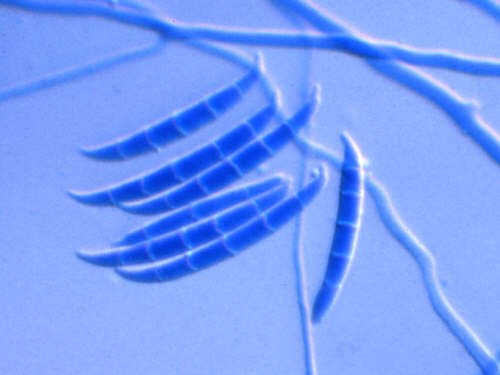

Le specie del genere Fusarium coprono un largo spettro di attività, si conosco infatti specie patogene per le piante e specie saprofite su piante senescenti e loro prodotti. Il genere è caratterizzato dalla produzione di macroconidi plurisettati, ialini, più o meno ricurvi lungo l’asse principale. Le spore sono prodotte da fialidi e la cellula basale può avere caratteristiche utili ai fini diagnostici. Oltre ai macroconidi sono prodotti anche microconidi unicellulari. A causa della stretta associazione con le piante e la relativamente elevata richiesta di attività dell’acqua per la crescita, i fusari si stabiliscono normalmente su una pianta ancor prima della raccolta e possono causare problemi gravi ai cereali nel caso di ritardata raccolta dopo un’estate umida. La maggior parte dei fusari prediligono climi temperati; alcune specie sono più frequenti in ambienti tropicali e subtropicali (F. moniliforme), altre sono più adattate a climi freddi (F. sporotrichioides). I fusaria producono nel loro insieme diverse micotossine: ticoteceni, zearalenone, moniliformina, fusarine.

Fusarium (foto www.med.univ-angers.fr)

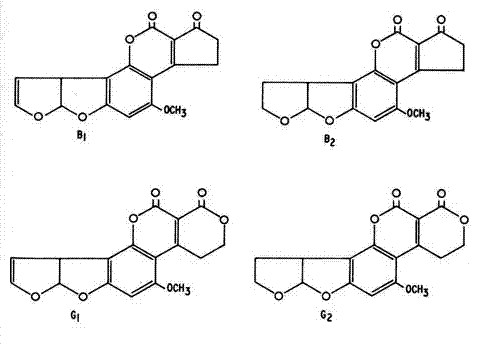

LE AFLATOSSINE

Le aflatossine sono solamente uno dei tanti tipi di micotossine ma sono forse le più famose, essendo state fra le prime ad essere studiate. Il primo caso eclatante segnalato si ebbe nel 1960 in Inghilterra dove vi fu una moria di tacchini. Inizialmente, essendo le cause sconosciute, venne chiamata “Malattia X” ma dopo un’attenta analisi venne accertato che l’affezione era da mettersi in relazione al consumo da parte degli animali di mangimi a base di nocciole provenienti dal Brasile. Successive analisi dimostrarono che la tossicità di tali mangimi sembrava essere dovuta alla presenza del fungo Aspergillus flavus. Per questo motivo le sostanze tossiche da esso prodotte furono chiamate aflatossine (da A. flavus). Studi successivi dimostrarono che le aflatossine sono prodotte da alcuni ceppi di A. flavus, da molti se non tutti i ceppi di A. parasiticus e da altre due specie congeneri, A. nomius e A. niger. Si è poi accertato che esistono 4 aflatossine principali: B1, B2, G1 e G2 e due prodotti del loro metabolismo, M1 e M2. M1 e M2 vennero isolate per la prima volta dal latte di animali in lattazione (per questo motivo è stata adottata l’iniziale M di “milk”); B invece deriva dalla fluorescenza blu emessa quando la sostanza è illuminata con luce UV, G se la fluorescenza è verde (da Green). Tutte queste tossine hanno struttura chimica simile e formano un gruppo di composti eterociclici fortemente ossigenati (bisfuranocumarine). B2 e G2 sono derivati diidrossilici rispettivamente di B1 e G1 mentre M1 è il 4-idrossi aflatossina B1 e M2 è il 4-diidrossi aflatossina B2. Comunque le più importanti dai punti di vista della diffusione e della tossicità sono la B1 e la M1. Le aflatossine sono epatotossiche, teratogene, mutagene e carcinogene. La dose letale mediana (mg/kg di peso corporeo, orale) di aflatossina B1 è stata stabilita per diversi animali:

• coniglio: 0,3

• gatto e maiale: 0,6

• trota: 0,8

• cane: 1

• pecora: 2

• topo maschio: 7,2

• topo femmina: 17,9

Struttura aflatossine (da www.aflatoxin.info)

Le aflatossine spesso si accumulano nelle piante ancor prima della raccolta. In post-raccolta la contaminazione è possibile quando la disidratazione è ritardata oppure durante la conservazione se il contenuto in acqua supera i livelli che impediscono ai funghi di crescere. Le ferite di qualsiasi genere facilitano le infezioni. Le aflatossine possono essere presenti in latte, yogurt, formaggi, mais, arachidi, nocciole, mandorle, pistacchi, caffè, cacao, cocco, manioca essiccata naturalmente, fichi, spezie e altri tipi di alimenti. Latte, uova e carne sono talvolta contaminati perché gli animali hanno consumato mangimi con aflatossine. Comunque i prodotti a maggiore rischio sono: arachidi, semi di cotone e soprattutto mais perché è coltivato in zone climatiche costantemente soggette a rischio infezioni e perché è un alimento molto utilizzato da diverse popolazioni. Tuttavia, i processi di preparazione degli alimenti a base di mais consentono in molti casi di ridurre il rischio aflatossine: ad esempio sono instabili in processi che impiegano condizioni alcaline o fasi ossidative (tortillas).

Crescita fungina e produzione di aflatossine sono il risultato di una interazione fra fungo, ospite e ambiente. L’appropriata combinazione fra questi tre fattori determina l’infezione e la colonizzazione del substrato, il tipo e la quantità di aflatossine. Come fattori predisponenti sono da considerare: lo stress idrico, l’elevata temperatura e i danni da insetti. Si deve considerare anche lo stadio vegetativo della pianta, la scarsa fertilità del terreno, l’elevata densità delle piante e la presenza di infestanti. In post-raccolta condizioni favorenti sono le elevate temperature e l’elevata umidità relativa.

I danni riscontrabili negli animali sono innanzitutto di tipo epatico ma nono solo. Infatti, le aflatossine, oltre ai danni al fegato, causano una diminuzione nella produzione di latte e uova ed infezioni ricorrenti come conseguenza della riduzione delle difese immunitarie. Sono più sensibili gli animali giovani mentre nel caso degli animali adulti i danni variano con la specie. Fra gli altri disturbi si annoverano: disfunzioni gastrointestinali, ridotta riproduttività, rifiuto del cibo, anemia. Per la comparsa di manifestazioni acute sono sufficienti quantità di aflatossina B1 nella dieta di circa 0,15-0,2 mg/kg per le specie aviarie e per i suini mentre per i bovini sono sufficienti 0,3 mg/kg. L’insorgenza del cancro è stata molto studiata ed è stato dimostrato che le aflatossine B1, M1 e G1 causano vari tipi di cancro in diverse specie animali. Il problema maggiore comunque restano gli effetti che si possono avere non tanto da una aflatossicosi acuta quanto l’assunzione continuata nel tempo di bassi livelli di aflatossine.

Nell’uomo casi di aflatossicosi si sono verificati in diverse parti del mondo, in particolare in alcuni paesi in via di sviluppo (Taiwan, Kenia, Uganda, India ed alcuni altri). Purtroppo, anche nel caso dell’alimentazione umana, si devono sempre considerare i danni che si potrebbero manifestare in seguito ad una esposizione continua a bassi livelli di aflatossine in quanto, specialmente nei paesi in via di sviluppo, risulta difficile evitare la contaminazione dei funghi aflatossigeni. La sindrome acuta, quando si è verificata, è caratterizzata da vomito, dolori addominali, edema polmonare, convulsioni, coma e morte per edema cerebrale oltre a danni a fegato, reni e cuore. Nel 1988, lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha incluso l’aflatossina B1 nella lista delle sostanze sicuramente cancerogene per l’uomo e gli animali (gruppo 1). Ciò è stato determinato da un elevato numero di studi epidemiologici che hanno messo in evidenza l’associazione fra aflatossine e cancro al fegato. In effetti le aflatossine sono dotate di una elevatissima attività tossica che scaturisce dalla loro peculiare capacità di legarsi con gli acidi nucleici e le nucleoproteine cellulari, determinando effetti deleteri sulla sintesi proteica e sull’integrità cellulare. Esse sono essenzialmente delle potenti epatotossine , dotate di elevata attività genotossica, responsabili di epatocarcinomi. Nell’uomo presenze di aflatossina B1 di 0,2-10 mg/kg possono risultare da tossiche a letali. Durante una sorta di epidemia di aflatossicosi acuta in India, a metà degli anni ’70, l’incidenza risultò doppia negli uomini rispetto alle donne. I sintomi presentati furono ittero, generalmente preceduto da vomito e anoressia e tipicamente seguito da ascessi ed edema delle estremità basse. La mortalità fu elevata (106 casi su 397) e subitanea, generalmente preceduta da intensa emorragia gastrointestinale.

Marco Martini, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria di Firenze, è laureando al corso di laurea magistrale in Gestione della qualità dei prodotti alimentari.

|

I Funghi dal Vero La vera Bibbia del micologo e dell’appassionato raccoglitore di funghi: illustrazioni di altissimo livello, dati precisi sui luoghi di crescita con riferimento all’ambiente e una descrizione chiara e comprensibile di ogni signola specie. Acquista online >>> |