(1950-1992)

di Dario Salvatore e Michele Cerrato

Gli anni Cinquanta e la costituzione di un paradigma

Nel 1956 il professore Ferdinando Palladino diede alle stampe un piccolo opuscolo dal titolo Aspetti e problemi dell’agricoltura cilentana, in cui vennero descritte le condizioni di vita della popolazione cilentana e il grado di sviluppo dei settori agricolo e zootecnico di quel territorio. Centrale nell’analisi dello studioso fu la denuncia dell’isolamento spaziale, fattore di limitazione sia per il miglioramento delle condizioni sociali delle comunità cilentane, sia per la connessione dei mercati che risultavano per tale motivo quasi del tutto autoreferenziali. Alla deprecabile condizione dei collegamenti si aggiungeva un’attività agricola e zootecnica caratterizzata da una conduzione di tipo familiare e votata all’autoconsumo. Al riguardo così si esprimeva Palladino:

Mancanza di strade campestri, di acquedotti ed elettrodotti rurali, di fabbricati rurali con annesse stalle, porcili, mancanza di sufficiente capitale circolante nel podere, spezzettamento della proprietà, sterili avvicendamenti colturali, scarsa valorizzazione del bestiame e poi mancanza di ogni più elementare sistemazione della terra, che purtroppo, degrada, invecchia muore (p.11).

Presa nel suo carattere descrittivo questa denuncia si dimostra per l’epoca meno originale di quanto si possa pensare, perché descrizioni simili si potevano leggere già all’epoca dell’inchiesta Jacini del 1877-1886. Una continuità che sicuramente rafforza l’idea di una supposta «immobilità» del Cilento. In questa sede riteniamo invece utile evidenziare il carattere orientativo dell’opera di Palladino, ossia riconoscere in quest’analisi non tanto le denunce, ma le soluzioni prospettate all’inizio dell’intervento pubblico di età repubblicana. Ponendoci in questo modo scopriamo che una proposta di peso all’interno della relazione di Palladino è la riduzione delle colture graminacee, insoddisfacenti nella resa e nella qualità, oltre a rappresentare un fattore di limitazione spaziale allo sviluppo di altre colture come quelle arboree. È proprio su queste ultime e specialmente sull’ulivo – la pianta del Cilento come viene chiamata dall’autore – che avrebbe dovuto virare la coltivazione locale e di conseguenza il supporto pubblico.

Le considerazioni di Palladino si dimostrano particolarmente interessanti, per non dire profetiche, se messe in relazione ai primi programmi di formazione degli agricoltori avviati nel 1951 dal Ministero dell’Agricoltura e dal Ministero del Lavoro. L’indirizzo prescritto per i corsi della provincia di Salerno ricalcò molti punti toccati dallo studioso, a dimostrazione di come quelle analisi e le soluzioni prospettate fossero la testimonianza di un vero e proprio paradigma che animò il primo intervento pubblico nel territorio salernitano e cilentano in special modo. Dal numero e dalla tipologia dei corsi autorizzati risulta evidente la volontà di incentrare la formazione delle maestranze agricole del Cilento sui comparti olivicolo e viticolo. Dei 36 corsi totali organizzati dal Ministero dell’Agricoltura nella provincia di Salerno con l’ausilio dei fondi ERP (piano Marshall), 18 sono di olivicoltura (4 di questi organizzati nei Comuni attualmente appartenenti al territorio del Gal Casacastra) e 6 di viticoltura, ai quali devono aggiungersi 4 corsi di olivi-viticoltura organizzati dal Ministero del Lavoro per i disoccupati della provincia. I corsi hanno una durata media di 10-15 giorni con un numero di allievi che oscilla tra le 30 e le 60 unità e un numero di lezioni suddiviso tra lezioni teoriche e lezioni pratiche.

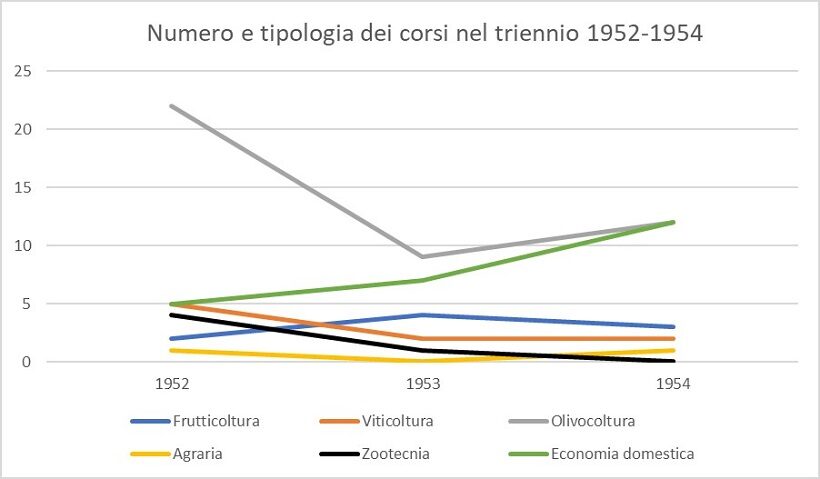

Nel triennio 1952-1954 i corsi per l’istruzione professionale in agricoltura nella provincia di Salerno sono così ripartiti:

Fig.1 Corsi nella Provincia di Salerno 1952-1954

Fonte: Archivio Centrale dello Stato

Se si fa eccezione per l’olivicoltura, il numero di corsi organizzati annualmente è basso (non più di cinque per tutte le tipologie) con una tendenza a contrarsi nell’ultimo anno di rilevazione. Caso particolare è quello dei corsi di economia domestica, il cui numero elevato testimonia la principale funzione che riveste la formazione in questi anni: migliorare le condizioni di vita dei contadini. I corsi di economia domestica erano destinati, infatti, alle massaie con materie che spaziavano dalla tenuta degli orti e del pollaio alla gestione della casa rurale, sia dal punto di vista igienico-sanitario sia dal punto di vista organizzativo. Questo dimostra come la formazione di un know-how propedeutico allo sviluppo in senso imprenditoriale delle attività agricole e zootecniche è solo una parte e degli obiettivi perseguiti in questa prima fase dall’autorità pubblica. Nello stesso triennio preso in analisi l’ufficio provinciale della Coldiretti organizzò 13 corsi con il supporto economico del Ministero del Lavoro e quello organizzativo dell’Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola (I.N.I.P.A.).

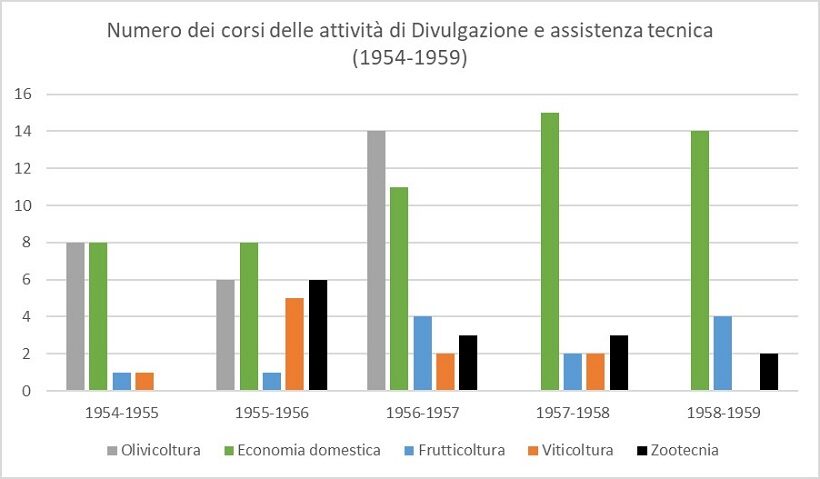

Dal 1954 si inizia ad avere traccia della documentazione prodotta dai corsi di Divulgazione e assistenza tecnica, che sostituiscono i precedenti corsi di formazione delle maestranze agricole. Questi corsi apportano un significativo miglioramento in fatto di offerta formativa e organizzazione grazie ad una ripartizione in corsi informativi (teorici e pratici), corsi dimostrativi presso campi di prova e gite presso aziende agricole per lo più fuori regione. I campi dimostrativi di colture erbacee, frutticoltura e viticoltura erano impiantati sul modello del quadrato latino e metodo Constellation e agli agricoltori venivano forniti gratuitamente il seme e il concime occorrente. Di seguito il grafico con il numero e tipologia di corsi esercitati nella provincia di Salerno:

Fig.2 Corsi nella Provincia di Salerno 1954-1959

Fonte: Archivio centrale dello Stato

Il grafico mostra chiaramente un processo di polarizzazione dell’offerta formativa, che si riduce negli ultimi anni di rilevazione quasi esclusivamente ai corsi di economia domestica, a riprova di quanto già detto su di una formazione non spiccatamente orientata al mercato. Le oscillazioni riscontrate nel numero e nella tipologia di corsi impartiti annualmente rendono inoltre evidente la mancanza di un piano formativo. Ogni anno gli Ispettorati Provinciali Agrari (IPA) erano chiamati a presentare una proposta formativa al Ministero dell’Agricoltura, che poteva finanziare in tutto o in parte i corsi. Questo elemento introduce un aspetto importante: il ruolo giocato dall’IPA di Salerno nel dare una specifica veste e indirizzo all’intervento pubblico nel Cilento. La mancanza di un vero e proprio programma formativo con le oscillazioni prima denunciate interessa solo limitatamente i corsi di olivicoltura che insieme a quelli di economia domestica rimangano costanti nel numero e nella frequenza. Ulteriore prova di come l’attore pubblico in questa fase storica ritenga strategico questo settore per lo sviluppo del territorio cilentano. Certamente non mancano criticità alla base di questa idea di sviluppo. Un primo limite è dato dal fatto che la vocazione olivicola interessava principalmente i territori costieri del Cilento, come dimostrato indirettamente dalla maggioranza delle sedi scelte per i corsi di olivicoltura. In secondo luogo, i corsi svolti avevano un carattere spiccatamente performativo, ossia volti a migliorare i margini di produttività, ma non necessariamente la struttura produttiva vera e propria. Si insiste, infatti, sul miglioramento di singoli aspetti tecnici (esempio è la slupatura nei corsi di olivicoltura) a discapito di una formazione integrale, a cui fa eco la mancanza di veri e propri corsi di aggiornamento per la gestione di una moderna azienda agricola.

Complessivamente tra il 1951 e il 1959 l’IPA di Salerno tiene nei Comuni afferenti al territorio del Gal Casacastra 24 corsi, di questi 11 sono di olivicoltura e 10 di economia domestica, mentre completamente assenti sono i corsi di zootecnia. Sono sede di corsi di olivicoltura i seguenti Comuni: Pisciotta, Centola, San Giovanni a Piro, Celle di Bulgheria, Caselle in Pittari, Vibonati, Rofrano, Montano Antilia, Torre Orsaia e Alfano.

Il circolo virtuoso: Piani Verdi e Cassa del Mezzogiorno

La creazione della Comunità Europea e la conseguente intensificazione degli scambi commerciali tra i partner europei ebbe l’effetto di evidenziare l’arretratezza della produzione agricola e zootecnica italiana dell’epoca. La presa d’atto di tale disparità nei policy makers indusse un ripensamento nelle strategie di sviluppo, da quel momento indirizzate verso una trasformazione in senso più marcatamente imprenditoriale delle attività agricole e zootecniche. Questa stagione di rinnovamento metodologico e interpretativo trovò dimostrazione pratica nei programmi di sviluppo quinquennale dell’agricoltura, passati alla storia come Piani Verdi (1961-1966 e 1966-1971). La documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato non ha portato a evidenze di un’azione con il primo Piano Verde nei territori oggetto d’analisi. Per il secondo Piano, invece, si dispone del bollettino bimensile Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio 1966-1971, che registra tutti i provvedimenti autorizzati. La fonte si dimostra preziosa perché offre con sistematicità le generalità della ditta o ente beneficiario, l’indicazione degli investimenti ammessi a sussidio, la spesa ammessa a sussidio e il sussidio concesso. Lo studio dei bollettini ha rilevato complessivamente 97 interventi a favore di operatori dei Comuni facenti oggi parte del Gal Casacasta. Al secondo posto per numero di sussidi elargiti troviamo i miglioramenti delle colture arboree riguardanti l’impianto di oliveti e vigneti. Questo dato è significativo tenendo conto delle modalità di erogazione del sussidio. Infatti, il contributo veniva concesso dietro richiesta del beneficiario e solo dopo che quest’ultimo avesse presentato un piano aziendale con il quale avvalorare la richiesta. Il numero relativamente alto di richieste in campo olivicolo e soprattutto la loro concentrazione geografica (ben 14 su 17) nei Comuni sede negli anni Cinquanta di molti corsi di formazione in olivicoltura, induce a considerare quel dato come la testimonianza di un circuito virtuoso venutosi a creare all’epoca tra formazione e sussidi. Con un’agricoltura cilentana che si presentava povera di capitali e di organizzazione tecnica, il know-how appreso in quei corsi si presenta a tutti gli effetti come la conditio sine qua non per l’accesso a quei fondi che, a loro volta, permettono di compiere il salto di qualità da un’olivicoltura di autoconsumo ad una di mercato. Non sembra scontato dire come solo un’adeguata formazione permise a quei contadini di sapere di cosa concretamente avessero bisogno per ottimizzare il processo produttivo e quindi produrre un piano aziendale confacente all’erogazione dei fondi pubblici previsti dai Piani Verdi. Questa correlazione risulta ancora più evidente se messa a confronto con i risultati conseguiti dalla zootecnia locale. Non beneficiando di alcun corso di formazione specifico negli anni Cinquanta, la zootecnia di questi Comuni rimase confinata a pratiche e scopi vicini all’autoconsumo. Questa arretratezza si tradusse nel decennio successivo in un basso numero di domande avanzate nel secondo Piano Verde.

Un altro canale di intervento che catalizzatore della trasformazione del comparto olivicolo cilentano è la Cassa del Mezzogiorno. Oltre alle ben note azioni «dirette» di bonifica, costruzioni di infrastrutture e opere idriche la Casmez fu protagonista anche di una forma di intervento «indiretto» attraverso lo stanziamento di contributi a fondo perduto per la costruzione o l’ampliamento di impianti a carattere industriale. Delle 105 richieste di agevolazioni industriali avanzate da ditte localizzate nei Comuni facenti parte del Gal Casacastra, spicca immediatamente il dato delle attività connesse alla filiera dell’olivicoltura, che raccolgono il 30,4% delle richieste totali. Un dato significativo tenuto conto che nella categoria «agevolazioni industriali» rientravano settori molto eterogenei, come le imprese di costruzione, di beni intermedi e, infine, di beni di consumo. Un altro dato significativo è la ripartizione temporale delle richieste. La maggioranza delle domande (19 richieste) sono per nuovi impianti e nella metà dei casi per la costruzione di frantoi oleari. Le domande di fondi per nuovi impianti si situano quasi tutte nel primo ventennio di azione della Casmez (1950-1960), mentre le richieste di ampliamento si concentrano nell’ultimo ventennio (10 delle 13 totali). La ripartizione temporale avvalora ancor di più l’ipotesi dell’esistenza di due periodi distinti nella programmazione nel settore olivicolo e dell’andamento del comparto stesso. Una prima fase di «innesco» negli anni Cinquanta e Sessanta, in cui l’attore pubblico riconoscendo l’alto valore strategico-territoriale dell’olivicoltura per l’area del Cilento predispone interventi mirati a dotare gli operatori locali delle competenze (corsi di formazione) e dei capitali necessari per avviare le attività (Piani Verdi e agevolazioni industriali della Casmez). Una seconda fase di «propagazione» corrispondente invece al periodo che inizia dagli anni Settanta e vede il sostegno pubblico spostarsi verso l’ampliamento e l’ammodernamento di quelle imprese nate nel ventennio precedente. La prova di una continuità tra le due fasi è nel dato che vede quei Comuni precedentemente sede di corsi di formazione in olivicoltura assommare il 47% delle richieste pervenute dai Comuni del Gal Casacastra per nuovi impianti per la produzione di olio o per l’ampliamenti di esistenti presentante.

Conclusioni

La ricerca effettuata in archivi e biblioteche ha messo a disposizione del progetto una varietà sorprendente di fonti. Tale disponibilità è già di per sé una prova del fatto che il Cilento è stato tutt’altro che «immobile», al di fuori di qualunque processo di trasformazione. L’identificazione nei primi anni Cinquanta dell’olivicoltura come comparto strategico per lo sviluppo del territorio cilentano diede i natali ad una coerente azione di sostegno al settore dal 1950 al 1992. Questo è sicuramente l’intervento perseguito con maggior coerenza dalle autorità pubbliche con risultati nel panorama produttivo cilentano ancora oggi importanti. Lo sviluppo di un’industria dell’olio ha dato vita nel corso dei decenni ad un «distretto» dell’olio, che abbraccia la fascia costiera dei Comuni cilentani. L’importanza storica rivestita dal comporta olivicolo in questo territorio è bene espressa oggi dal numero di aziende e dalla SAU impiegata in attività olivicole. Infatti, su un totale di 20.583 aziende presenti nel Cilento censiti dal censimento generale dell’agricoltura del 2010 per un totale di 24.566,66 ettari di SAU olivicola, i 25 Comuni del Gal Casacastra incidono per un 21% sul dato aziendale e per un 20% sul dato della SAU olivicola. Numero significativi tenuto conto che nel Cilento si concentra il 53% delle aziende e il 58% della SAU olivicola dell’intera provincia di Salerno, che è – va ricordato – tra le provincie più estese d’Italia. Tuttavia, va detto che le percentuali portate dal Gal Casacastra non sono equamente distribuite al suo interno. Infatti, a incidere notevolmente su quei dati sono soprattutto i Comuni costieri, come Pisciotta, Camerota e Centola nei quali è localizzato circa il 30% delle aziende olivicole cilentane e circa il 34% della SAU olivicola del Cilento. Questi dati testimoniano indirettamente l’importanza avuta dall’intervento pubblico nel quarantennio 1950-1990 che proprio nel settore olivicolo e proprio nei Comuni poc’anzi citati concentrò risorse ed interventi.

Oggi in Campania la campagna oleare si aggira intorno ai 2.800.000 quintali di olivo, di questi il Cilento contribuisce per il 30% sulla produzione totale e per il 50% su quella della provincia. Cifre considerevoli che danno conto di come la scelta di investimenti fatti cinquant’anni fa avesse intercettato un comparto strategico del territorio. Tuttavia, nel Cilento solo una parte irrisoria, intorno a 300 quintali, oggi viene prodotta a marchio DOP. La limitata incidenza di una produzione qualificata dimostra come ancora oggi, nonostante tutto quello che si è detto, permanga una produzione di tipo familiare legata a forme tradizionali di produzione e quindi con margini di produttività piuttosto esegui. Pur essendoci stato un passaggio da una produzione per autoconsumo ad una per il mercato, manca ancora oggi una diffusa gestione di tipo imprenditoriale che permetta di fare un ulteriore passo di qualità e produttività. Ciò porta alla considerazione che il territorio cilentano sfrutti solo una parte del contributo economico procurato dall’olivicoltura. Per questo motivo di recente è stata avanzata la richiesta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta (IGP) della denominazione “OLIO CAMPANIA”, ai sensi del Reg. UE n. 1151/12.

L’evoluzione del comparto olivicolo locale è la prova che un’attenta programmazione se messa insieme alla formazione e all’assistenza sul lungo periodo può stimolare gli operatori locali motivati e informati a dare il via ad un processo di riconfigurazione delle strutture produttive in linea con le sensibilità mercato e le possibilità del territorio. Quest’ultima considerazione risulta ancora più pregna di conseguenze per il presente e l’avvenire dell’olivicoltura cilentana alla luce delle trasformazioni che stanno investendo la PAC. Proprio il nuovo quadro giuridico che si sta definendo a livello comunitario per il quadriennio 2023-2027 impone ai policy makers di formulare attraverso il Piano strategico nazionale (PSN) una politica agraria di medio termine, nella quale identificare investimenti mirati e strategici per lo sviluppo dei comparti in base alla disponibilità delle risorse. Il delicato momento si inserisce all’interno di un mutamento in corso del paradigma di intervento comunitario sempre più selettivo e confacente con i fabbisogni del territorio grazie alla politica di sviluppo rurale (Psr). Questo aspetto si lega al nuovo regime greening, il quale prevede l’erogazione dei pagamenti diretti (pagamento verde) solo dietro l’accertamento del rispetto di pratiche benefiche per il clima e l’ambiente. Le nuove disposizioni offrono sia la possibilità (la politica rurale europea) di una maggiore attenzione alla specificità di realtà come quella del Cilento. Allo stesso tempo, le nuove necessità imposte dalla contemporaneità (greening) impongono un ripensamento sia delle politiche di intervento sia della filiera produttiva dell’olio. In questo quadro operativo si ripropongono sorprendentemente le condizioni viste nei primi anni Cinquanta, dove l’attore pubblico è chiamato, allora come oggi, a predisporre un nuovo modello di sviluppo dell’agricoltura cilentana. Se in passato alla domanda di come operare un’efficace torsione verso una produzione orientata al mercato si è risposto con la formazione tecnica delle maestranze locali, oggi alla luce delle sfide lanciate da termini come sostenibilità e competitività globale il tema della formazione diventa ancora più centrale e imprescindibile per una trasformazione ecosostenibile ed imprenditoriale del comparto olivicolo del Cilento.

BIBLIOGRAFIA

Ferdinando Palladino, Aspetti e problemi dell’agricoltura cilentana, Roma, Tip. del Senato, 1956.

Atti della giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, vol. VII, Bologna, Forni, 1885.

SITOGRAFIA

Per un’analisi delle richieste di rinvia alle banche dati create dal progetto ASET (Archivi dello sviluppo economico territoriale) per la salvaguardia e la valorizzazione dell’intero patrimonio archivistico e bibliografico della Cassa per il Mezzogiorno/Agensud: https://aset.acs.beniculturali.it/aset-web/.

http://agricoltura.regione.campania.it/tipici/olio-cilento.html

http://agricoltura.regione.campania.it/pubblicazioni/guida_oli_2020.html

https://itolio.it/olio-campano/

Dario Salvatore, dottorando in Storia all’Università degli Studi di Salerno è borsista nell’ambito del Progetto “NOBILI CILENTANI: Applicazione del metodo nobile ad alcune produzioni zootecniche cilentane – PNR 2014–2020” del dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno. https://www.dipsumdills.it/teacher/dario-salvatore/

Michele Cerrato, Ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Salerno presso il dipartimento di Farmacia dove ha le cattedre di Economia e politica Agraria. https://docenti.unisa.it/003197/curriculum