di Stefano Gasbarra

INTRODUZIONE

La coltivazione della frutta in guscio, di cui la nocciola è una delle specie più rappresentative, è stata praticata fin dalle antiche origini dell’agricoltura in Italia e in tutta l’area del Mediterraneo e la connessione storica tra le vicende della coltura e l’economia agricola di molte aree rurali italiane e` molto stretta e ampiamente documentata.

Storicamente, la coltivazione del nocciolo e più in generale della frutta in guscio, ha rappresentato per molte comunità rurali una fonte di reddito e di sostentamento unica.

La “data di nascita” della corilicoltura italiana e quindi anche viterbese, fa riferimento a due precisi momenti storici.

Il primo è riconducibile all’immediato dopoguerra (anno 1919) quando, in seno alla Regia Accademia dei Lincei, viene costituito il “Comitato scientifico per l’alimentazione” tra i cui compiti vi era quello di studiare le piante spontanee utilizzabili a scopo alimentare. In tale contesto fu richiamata l’attenzione anche sul Nocciuolo che cresce spontaneo nelle varie zone forestali – e non solo – d’Italia. Va evidenziato che il tema non era tanto quello di valutare il valore commestibile del frutto, quanto piuttosto individuare le localizzazioni e le associazioni di un certo rilievo al fine di poter identificare forme di sfruttamento del frutto spontaneo. L’Italia era appena uscita dal primo Conflitto mondiale, quindi tutte le possibilità di impiego delle risorse naturali, finanche quindi quelle derivanti dai frutti spontanei, erano utili alla causa. Come veniva ripreso da successive pubblicazioni del settore agricolo, il reale problema che si trovarono a dover affrontare gli Accademici era la “… mancanza di sufficienti dati statistici che permettano di calcolare la superficie approssimativa occupata dal nocciuolo e farsi un’idea anche approssimativa della produzione di nocciuole selvatiche e quindi del raccolto che se ne potrebbe fare ad anno per poterne dedurre la quantità di olio e di farine che esse potrebbero fornire”. Negli anni a seguire e senza non poche difficoltà si iniziano a abbozzare i primi dati statistici e a censire le prime coltivazioni. Il Nocciolo stava quindi pian piano entrando nel novero delle coltivazioni frutticole e comprova di ciò ne è la rilevazione nel Catasto Agrario dell’Istituto Centrale di statistica del Regno d’Italia del 1929.

Il secondo momento che ufficializza la corilicoltura italiana porta la data del 9 e 10 gennaio 1937 quando a Napoli ebbe luogo il “Primo Convegno del Nocciuolo” organizzato dal Sindacato nazionale dei tecnici agricoli. L’occasione è importante perché nel corso dei lavori vennero affrontati non solo argomenti tecnici ma, per la prima volta, si parlò del nocciuolo come di una coltura frutticola nazionale in grado di generare reddito (si stimò allora in 230.000 q.li la produzione annua) ma, dato ancor più significativo, si parlò dell’importanza della coltura in termini di esportazioni che, secondo i dati in possesso e riferiti all’anno 1934, assommavano in 40 milioni di lire (si trattava di esportazioni di nocciuole prevalentemente sgusciate). Al Convegno parteciparono non solo produttori e tecnici ma “…anche specialisti nel grande commercio e industriali che le utilizzano”.

Senza dubbio è proprio questo Convegno il momento che meglio rappresenta il primo atto della nascita della moderna coricoltura, un percorso cominciato quasi un secolo fa e che fin dalle origini ha visto la provincia di Viterbo svolgere un ruolo di primo piano.

- LA CORILICOLTURA IN PROVINCIA DI VITERBO

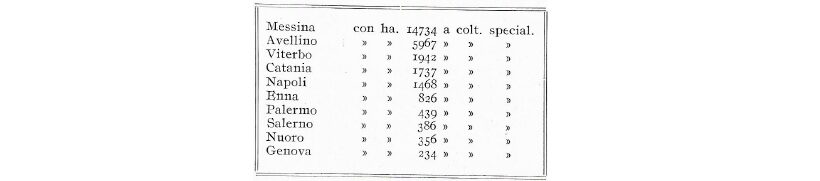

Nella provincia di Viterbo, un territorio che si estende per oltre 3.600 kmq., la presenza del nocciolo (Corylus avellana L.) è da sempre documentata. Allineando la ricognizione agli ultimi cento anni, emerge chiaramente come questa pianta arbustiva veniva censita sia come presenza all’interno delle “selve”, sia come pianta che inizia ad essere coltivata in modo più o meno specializzato e per funzioni diverse. Da un prevalente fabbisogno familiare (autoconsumo), diviene sempre più oggetto di coltivazione per la vendita sia diretta ad altri nuclei familiari che per l’industria. Non va inoltre dimenticato che la pianta oltre a dare quale prodotto principale la nocciola era – ed è tutt’ora -, fonte di un sottoprodotto utilizzato a scopi energetici (il guscio) mentre i giovani rami, tagliati in occasione delle operazioni di potatura, venivano allora utilizzati per produrre ceste e altri manufatti di uso nelle abitazioni rurali. Un articolo pubblicato nell’anno 1931 (Tuscia Agricola,1931) riporta che “…in Italia la coltivazione del nocciolo è limitata ad alcune zone e nell’Italia centrale ed è praticamente concentrata nella Regione Cimino e che la stessa genera una ricchezza pari a 8 milioni di lire/anno. Per la verità, come si apprezza nelle statistiche dell’epoca, un ruolo importante lo ricopriva in termini di superficie investita l’Italia meridionale e insulare e in particolar modo la Campania nelle provincie di Avellino e Napoli e la Sicilia nelle province di Catania e Messina.

Dati tratti dal Catasto Agrario del 1929 e riferiti alla sola coltura specializzata.

L’Italia Agricola, (1938)

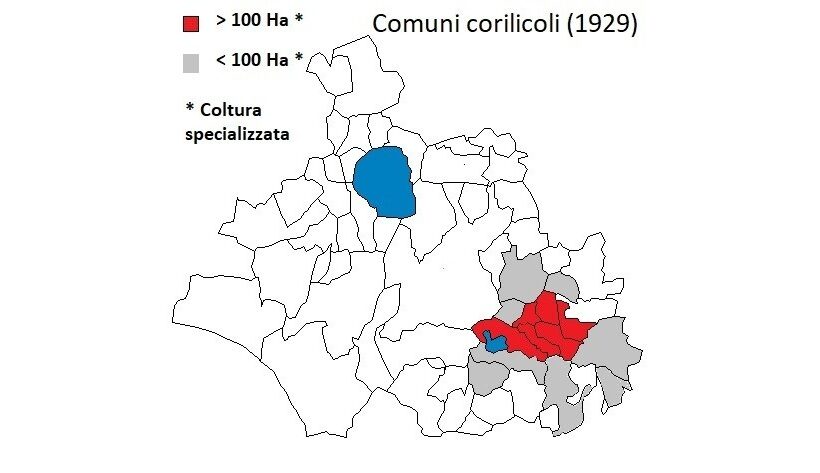

Fig. 1

Comuni corilicoli nel viterbese anno 1929 (elaborazione dati Catasto agrario, 1929)

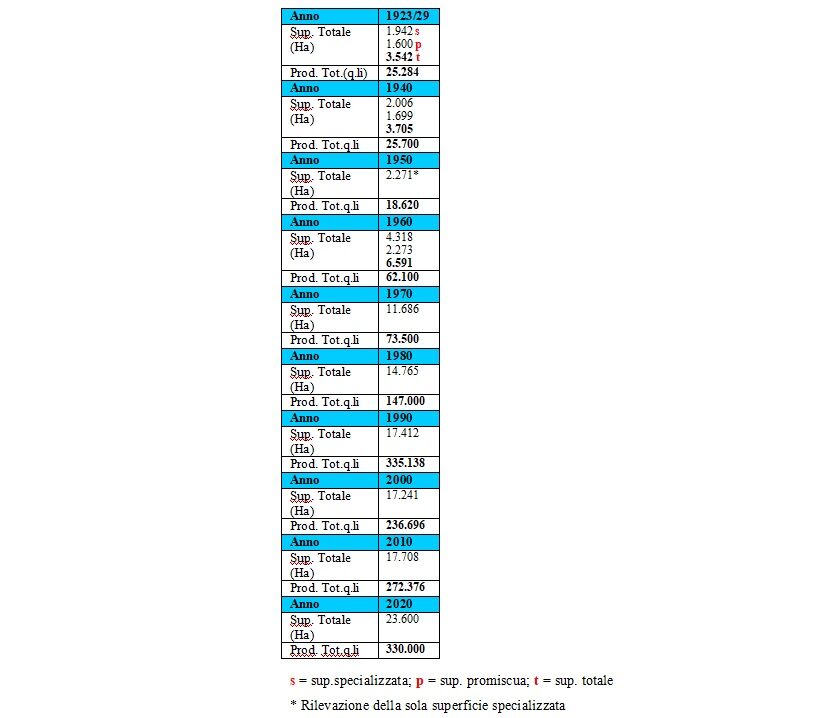

Per comprendere la reale importanza che da sempre riveste il nocciolo nell’economia agricola della provincia di Viterbo, la consultazione di fonti statistiche ufficiali ha permesso di ricostruire un quadro esaustivo dell’evoluzione “quantitativa” della coltura nel territorio del viterbese (Tab. 1), (Fig. 2).

Fonte: Istituto Centrale di statistica del Regno d’Italia, Istat

Tab. 1 Serie storica superfici e produzioni in provincia di Viterbo

Fig. 2

Fonte: elaborazione dati Istat

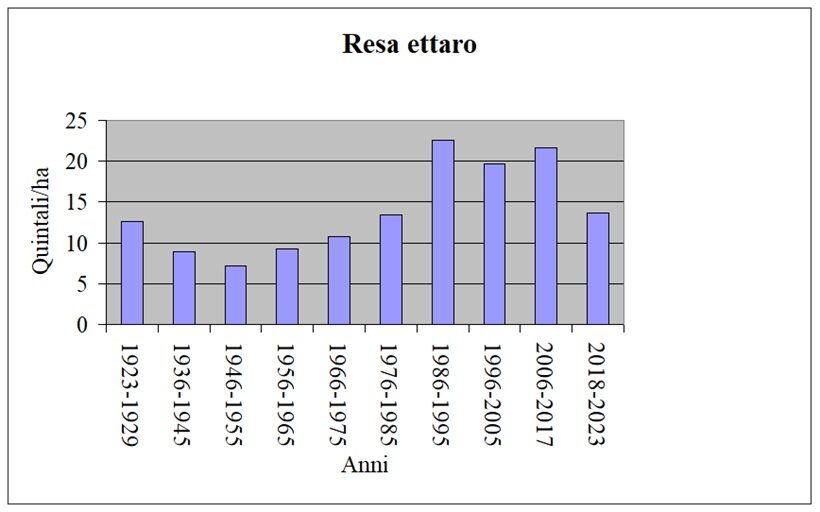

Fino agli anni ’40 si osserva una sostanziale stabilità sia della superficie produttiva che si esprime in circa 4.000 ettari – di cui poco meno del 50% in forma promiscua 1 -, sia della produttività della coltura che è pari ad una media di circa 25.000,00 q.li/anno.

E’ in questo periodo, che può sembrare di sostanziale staticità, dove vengono però gettate le basi per il futuro sviluppo della coltura che vedrà l’intensificarsi delle superfici messe a coltura, la progressiva ristrutturazione dei soprassuoli con superfici sempre più specializzate ma, in particolar modo, si assisterà all’adozione di più innovative tecniche colturali. A questo proposito basti citare il fatto che tra le principali innovazioni che caratterizzarono la corilicoltura, ci fu l’avvento di mezzi meccanici in grado di effettuare lo scasso del terreno e, successivamente, dei primi prototipi di macchine per la raccolta a terra delle nocciole.

A questo proposito, su vari articoli dell’epoca si rinviene come il sistema consigliato fosse quello della raccolta a mano direttamente dalla pianta (la cosiddetta brucatura) a partire dalla metà del mese di agosto quando “… la cupola è ancora verde ma facilmente distaccabile dall’achenio” (Fig. 3). E’ ritenuto questo un metodo indubbiamente superiore rispetto ad altre pratiche quali lo “scuotimento o bacchiatura” o la raccolta a terra.

Fig. 3 La brucatura in un noccioleto dei Cimini (Tuscia Agricola, n.9-10,1931)

Solo alcuni anni più tardi, intorno alla metà degli ani ’60, queste pratiche vengono completamente riviste e la raccolta a terra, complice anche l’introduzione delle prime rudimentali macchine raccoglitrici, diviene lo standard seguito in tutte le aziende. Nel viterbese, la prima macchina raccoglitrice dotata di una significativa capacità produttiva (6,00 – 8,00 q.li/giorno) si deve alla ditta viterbese Fratelli Rocchetti (Del Lungo, 1968). La macchina era una raccoglitrice per aspirazione trainata da un motocoltivatore o piccolo trattore che tramite un tubo aspiratore convogliava le nocciole ed i corpi estranei che venivano poi separati grazie ad un ventilatore e vaglio cilindrico rotante.

Vale per ultimo la pena ricordare come il passaggio alle prime sia pur rudimentali forme di raccolta meccanizzata funga da traino per un altro elemento fondamentale del processo di produzione quale è quello della essiccazione del prodotto. Era infatti uso dopo la raccolta, stendere le nocciole in strati sottili (processo denominato “di soleggiamento”) e provvedere al loro rimaneggiamento al fine di abbassarne l’umidità e quindi ottenere un prodotto che potesse essere successivamente stoccato con una minore probabilità di sviluppo delle muffe che potevano compromettere la qualità. Tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70, anche tale fase del processo registra un passo in avanti con la comparsa i primi essiccatoi (Fig.4) e ciò anche grazie alla nascita del sistema cooperativo locale.

Fig.4 Primo essiccatoio in opera in provincia di Viterbo, 1970 (foto E. Contardo)

1.1 Consolidamento e sviluppo della corilicoltura viterbese

Dopo una prima fase che gettò le basi per lo sviluppo della coltura e forte di una sempre più crescente richiesta del mercato, il nocciolo esce definitivamente dal novero delle colture marginali e diviene una coltura in grado di poter competere alla pari con altre colture arboree. Ne è dimostrazione il fatto che a partire dalla fine degli anni ’50 alla progressiva diminuzione della superficie promiscua corrisponde un più che proporzionale incremento di quella specializzata.

In realtà si può ben dire che la vera e propria esplosione delle superfici specializzate ebbe luogo, anche grazie al lavoro compiuto nei precedenti anni, dalla seconda metà degli anni ’60. Nell’anno 1967, l’allora Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura certificò tale situazione. Le superfici specializzate che fino ai precedenti anni si attestavano su 4.500 ettari, raggiunsero il ragguardevole risultato di 10.500 ettari con la presenza di circa 3,5 milioni di piante (pari a circa 335 piante/Ha) di cui circa ¼ non ancora produttive. Oltre ai sempre più interessanti risvolti economici per gli agricoltori che, come vedremo in seguito, adottarono il nocciolo a scapito di altre colture, un forte impulso fu dato dai cosiddetti “Piani Verdi” 2 che fecero registrare un significativo incremento delle superfici oltre che nel Viterbese anche nelle regioni corilicole del Salernitano, Napoletano, Cuneese e, in minor misura, nell’Avellinese, Messinese e Catanese.

A livello provinciale ovviamente il comprensorio dei Monti Cimini fu quello che fece registrare un più accentuato incremento della coltura.

Una “fotografia” scattata qualche anno dopo – 1973 – ben sintetizza la presenza del nocciolo nella provincia. La provincia di Viterbo risultava suddivisa in sei Regioni Agrarie (R.A.) ciascuna costituita da gruppi di Comuni secondo regole di continuità territoriale omogenee in relazione a determinate caratteristiche naturali ed agrarie.

L’area per eccellenza vocata alla coltura del nocciolo era quella della R.A. 4 denominata “Colline del Cimino”, ma interessava anche, allargandosi verso est, la R.A. 5 delle “Colline di Orte e Civitacastellana”. Al di fuori di queste aree la coltura occupava superfici trascurabili e più o meno equamente distribuite tra coltura promiscua e specializzata.

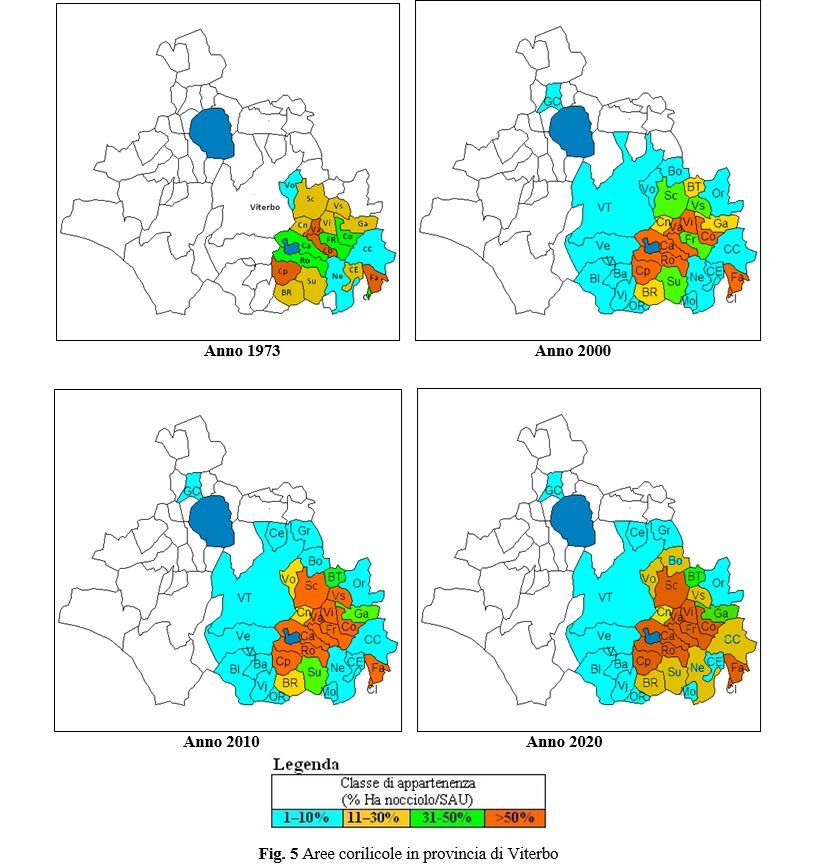

La Fig. 5 illustra chiaramente il peso a livello comunale del nocciolo sul totale della S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata).

Il nocciolo, man mano che consolida la sua importanza economica, va a sostituire altri soprassuoli che non garantiscono gli stessi livelli di reddito o che soffrono problematiche di natura fitosanitaria difficilmente risolvibili.

A questo proposito già negli anni ’60 per i Castagneti da frutto attaccati dal Mal dell’inchiostro (Phytophthora spp.) o Cancro della corteccia (Cryphonectria parasitica) veniva proposto, cosa impensabile ai giorni nostri, l’espianto per lasciare spazio a nuovi noccioleti come si legge nell’articolo “… occorrerà pertanto procedere alla conversione dei castagneti infetti senza sottovalutare la possibilità che parte di tali soprassuoli possano e debbano essere trasformati in noccioleto. Tale conversione, da esaminare oculatamente caso per caso, potrà formare oggetto di contributo del 50% ai sensi delle vigenti leggi 1360 e 454” (Malandrino. 1964).

Altrettanto significativo a questo proposito è un documento prodotto dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Viterbo (CCIAA, 1963) nel quale si legge “Recentemente la Camera di Commercio di Commercio ha richiesto al Prof. Riccardo Medici uno studio sulle principali prospettive di sviluppo dell’agricoltura nel viterbese”. Nella relazione presentata le possibilità di sviluppo agricolo secondo il Medici sono subordinate tra l’altro al “…miglioramento e riconversione delle colture boschive con particolare riguardo ad una ulteriore diffusione delle colture del nocciolo, che può essere estesa su altri 3.000 ettari”.

Boschi, vigneti, oliveti ed anche altre colture che fino ad allora avevano caratterizzato alcune aree agricole, come il caso dei pescheti a Fabrica di Roma, o terreni che annualmente ospitavano colture cerealicole, lasciano spazio alla corilicoltura.

1.2 La corilicoltura locale e gli strumenti della politica di sviluppo rurale

Se negli ultimi cinquanta anni, ovvero nella fase successiva ai Piani Verdi, si è assistito ad uno sviluppo e ammodernamento delle aziende agricole e nello specifico anche di quelle corilicole, in buona parte ciò è dovuto agli interventi di sostegno che sono stati messi in campo sia direttamente a livello locale/nazionale sia dalla Comunità Economica Europea/Unione Europea. A partire infatti dalla fine degli anni ’70, tutto il settore agricolo ha potuto beneficiare di ricorrenti forme di sostegno che hanno permesso alle aziende agricole ed al capitale umano una crescita al passo con quelle che sono le sempre maggiori esigenze richieste dalla quotidiana gestione aziendale e da un mercato sempre più globalizzato.

Un primo esempio di intervento diretto locale a sostegno del comparto lo possiamo ritrovare nel “Piano quinquennale di sviluppo economico promosso dalla Comunità Montana dei Cimini e dall’ERSAL (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Lazio). Tale concordanza di intenti fece infatti si che il Piano approvato nel 1977 dalla Comunità Montana trovò ampia sponda nel sostegno dell’allora Ente regionale. Tra gli interventi più significativi si segnalano l’attuazione di campi dimostrativi (realizzati in loc. Vico Matrino a Capranica), la realizzazione e ristrutturazione di noccioleti (per complessivi 2.000 ettari circa) e l’istituzione del Centro dimostrativo per la sperimentazione e lo studio sul nocciolo e castagno. La convenzione tra i due Enti, che originariamente doveva terminare nel 1981, fu oggetto di proroga (fino all’anno 1989) tanto che nel 1986 fu terminata la costruzione della sede del Centro dimostrativo a Caprarola che poi continuò nella sua funzione fino al primo decennio degli anni 2000.

Negli anni, altre linee di intervento 3 di più ampia portata si sono succedute. Ciò ha permesso l’attivazione di processi di ammodernamento del parco macchine e attrezzature, l’impianto di nuovi corileti, lo sviluppo della multifunzionalità e della trasformazione dei prodotti agricoli a livello aziendale, l’insediamento dei giovani in agricoltura e lo sviluppo di partenariati locali attraverso i Gruppi d’Azione Locale (GAL)

Le programmazioni comunitarie che si sono susseguite non sono però intervenute esclusivamente sul versante dell’ammodernamento strutturale, ma hanno anche favorito una presa di coscienza rispetto alle problematiche ambientali. E’ sempre più viva infatti l’esigenza di diminuire l’input di sostanze chimiche che vengono riversate nei campi siano esse sottoforma di concimi che di prodotti fitosanitari. La politica agricola della UE ha quindi subito una inversione di tendenza passando da forme incentivanti la produttività a forme che decisamente vanno a premiare la qualità delle produzioni agroalimentari (Grazini, 1996). Si sono mossi in questa direzione il Regolamento (CEE) 2151/89 riguardante il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti, il Regolamento (CEE) 2092/91 che riguardava le produzioni ottenute con metodo biologico e il Regolamento (CEE) 2078/92 circa i metodi di produzione eco-compatibili e che stabiliva misure di compensazione del reddito per gli agricoltori che ponessero in essere azioni compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente. Tali obiettivi vennero mantenuti negli anni e ancora oggi sono in essere attraverso la partecipazione a specifiche misure agroambientali del PSR FEASR 2014 – 2020, oggi “aggiornato” con il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027 (CSR FEASR 2023 – 2027).

1.3 L’attuale stato della corilicolura viterbese

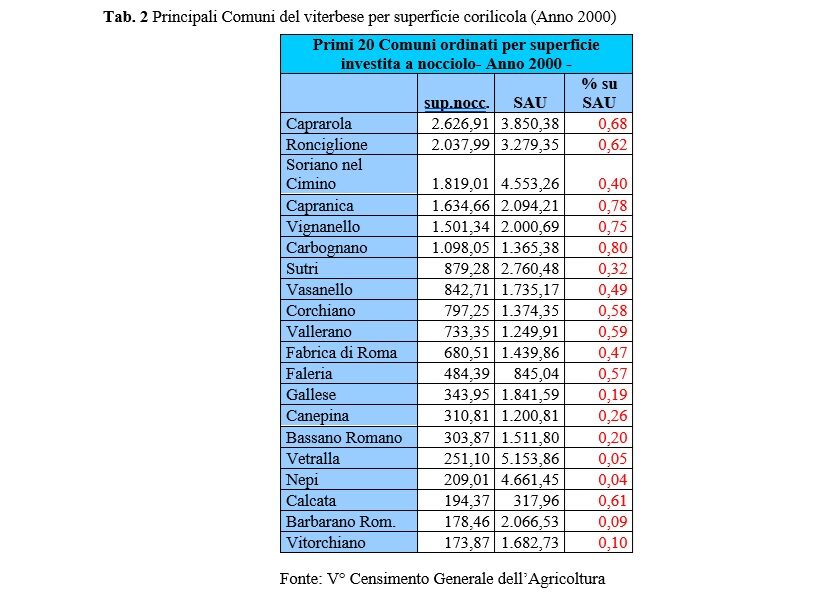

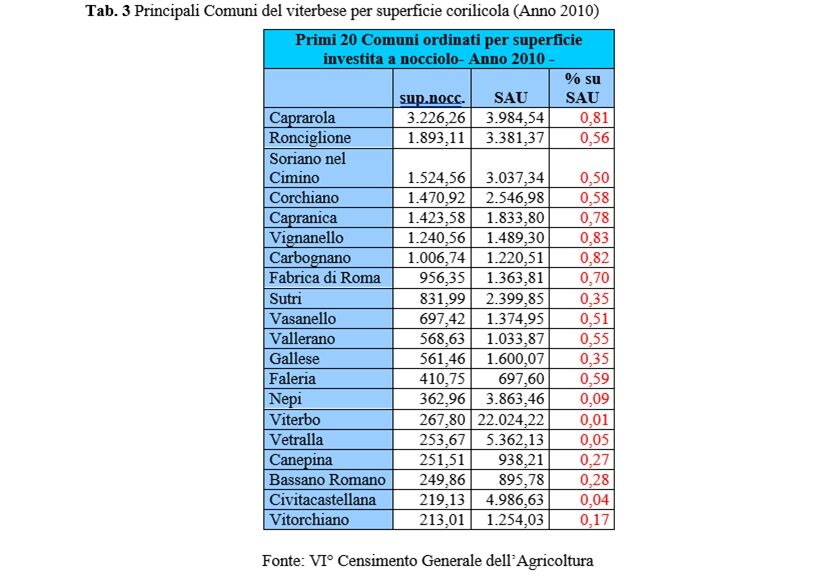

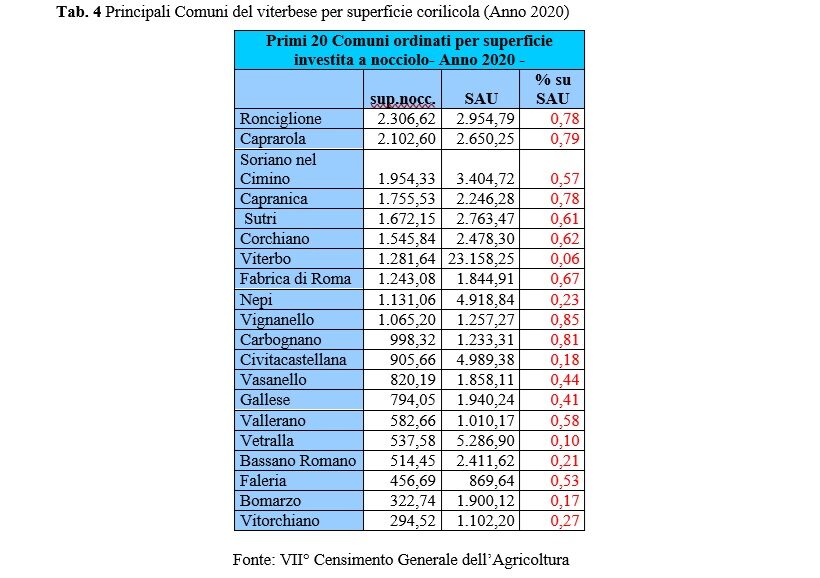

Le risultanze di quanto descritto nei precedenti paragrafi fotografano lo stato più recente e attuale del comparto corilicolo. Il V°, VI° e VII° Censimento dell’Agricoltura, realizzati rispettivamente negli anni 2000, 2010 e 2020, ci consentono di creare una mappatura aggiornata e dinamica (Fig.5) della situazione comunale da mettere a confronto con quella relativa all’anno 1973.

Il peso delle aree corilicole sul totale della Superficie Agricola Utilizzata consente di individuare quattro diversi raggruppamenti ovvero Comuni il cui peso della corilicoltura sulla SAU va da 1 a 10%, da 11 a 30%, da 31 a 50% e > 50% (Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4).

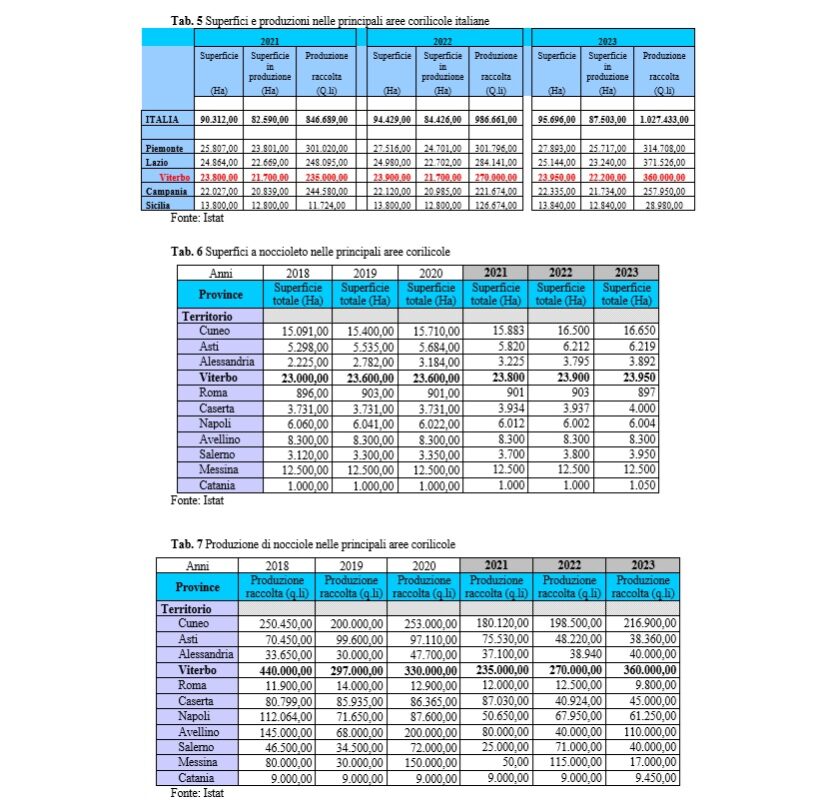

Vale la pena rilevare come nel corso dell’ultimo decennio di rilevazione censuaria (2010 – 2020) si apprezza un generale aumento delle superfici corilicole che appare più marcato nei comuni Ronciglione, Sutri, Viterbo, Nepi e Civitacastellana, mentre altri territori comunali si caratterizzano per variazioni della superficie (in alcuni casi anche in negativo) che possiamo definire come “fisiologiche”. In conclusione e come naturale completamento dell’analisi fin qui condotta, vengono proposti i dati ISTAT rilevati sul comparto corilicolo viterbese e relativi agli anni 2021, 2022 e 2023. Le tabelle (Tab. 5, 6, 7) inquadrano l’attuale posizione ricoperta dal territorio viterbese rispetto alle altre aree corilicole vocate e al complesso del comparto nazionale.

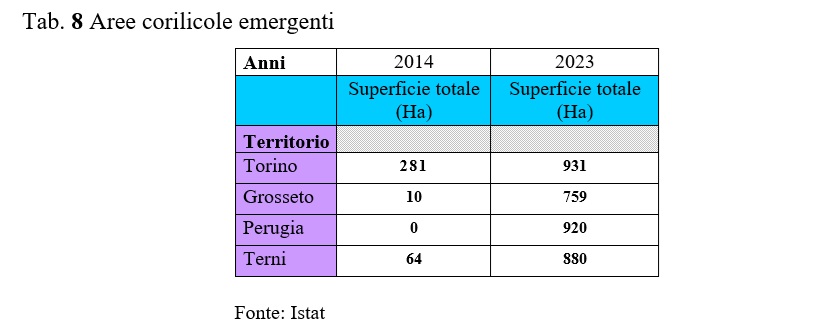

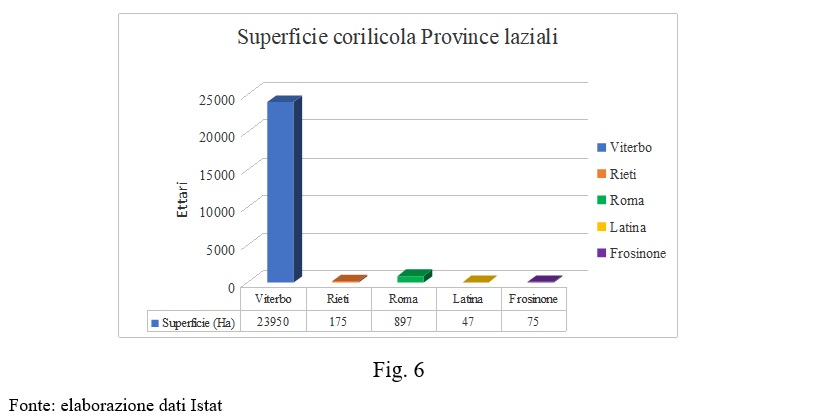

Ad oggi la provincia di Viterbo partecipa alla produzione nazionale mediamente con circa 300.000,00 q.li e ne rappresenta il 30% circa. La superficie oggi censita a nocciolo supera i 23.000 ettari ovvero il 25% di quella nazionale che si ripartisce nelle storiche aree corilicole del Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia come evidenziato nelle precedenti tabelle. In questi ultimi dieci anni però, anche se ancora “timidamente”, si stanno affacciando sullo scenario corilicolo nazionale nuovi territori e in particolare, da un’analisi del periodo 2014 – 2023 emergono interessanti segnali di crescita a carico delle province di Torino, Grosseto, Perugia e Terni, come risulta evidente in Tabella 8.

A livello regionale possiamo ben dire che la corilicoltura laziale è pressoché ad esclusivo appannaggio del viterbese (Fig. 6).

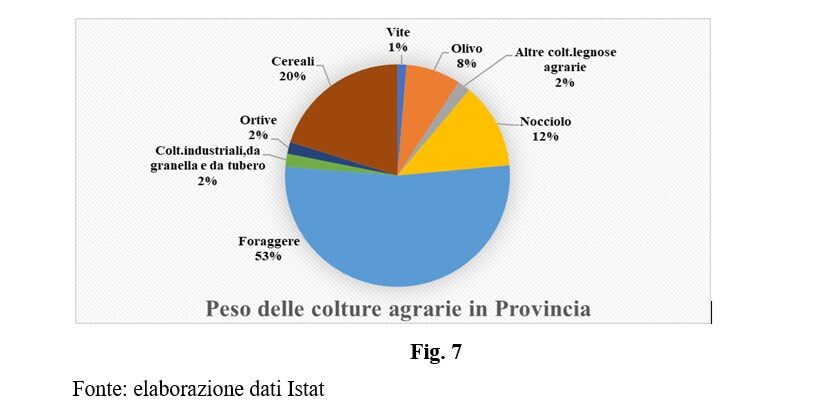

Il soprassuolo corilicolo che oggi copre circa il 12% della SAU della provincia di Viterbo (Fig. 7), ha mantenuto pressoché inalterate nel corso degli anni le due cultivar che ne costituiscono l’ossatura principale: la Tonda Gentile Romana ed il Nocchione (Fig. 8), quest’ultimo con la prevalente funzione di impollinatore. Da anni inoltre, si registra una sempre maggiore presenza di un’altra storica cultivar italiana quale è la Tonda di Giffoni. Dapprima introdotta quale alternativa al Nocchione come impollinatore, è divenuta una valida opzione alle storiche cultivar locali in quanto maggiormente resistente alla “moria del nocciolo” e più facilmente adattabile a terreni pesanti. E’ di converso praticamente sparita da più anni la vecchia cultivar a frutto oblungo, una volta varietà preferita per il consumo diretto ma poco produttiva e di scarso interesse industriale.

Fig. 8 Le tre principali cultivar del viterbese (Foto V. Cristofori)

Il cespuglio policaule, che storicamente ha sempre contraddistinto i noccioleti del viterbese e che asseconda l’habitus naturale della specie, continua ad essere la costante del paesaggio corilicolo, così come da trenta anni a questa parte lo è il “pratino”. Questa formula di inerbimento controllato è un esempio di applicazione dei principi di tecnica colturale integrata che assolve al compito di limitare l’innalzamento delle polveri durante la raccolta e, nel contempo, concorre a difendere il suolo dai fenomeni erosivi e dal dissesto idrogeologico.

Noccioleto specializzato dei Cimini (Foto V.Cristofori)

Per concludere, il settore corilicolo provinciale interessa oggi 6.373 aziende, ovvero il 33% del totale delle aziende agricole insistenti in provincia di Viterbo (elab. dati VII° Censimento dell’Agricoltura). Esso genera un Valore alla produzione riferito al settore primario (al netto dei contributi) che, relativamente all’ultimo triennio di osservazione e comprendente anche della componente biologica, è superiore a 90 milioni di euro. Ciò significa che poco meno di ¼ del valore della produzione agricola provinciale (esclusi i prodotti della zootecnia) è generato dal comparto corilicolo (elab. dati Ist. G.Tagliacarne).

Stefano Gasbarra (Viterbo, 1961), Dottore Agronomo, Direttore Operativo Azienda Speciale Centro Italia della CCIAA Rieti Viterbo. E-mail: stefanogasba@gmail.com

Bibliografia

Angeli A., Senni S., Aspetti strutturali del tessuto produttivo corilicolo nella provincia di Viterbo, Quaderni del Centro Studi sull’Economia del Nocciolo n° 2, Viterbo 1995.

AA.VV., Atti del Convegno “Problemi e prospettive della produzione di nocciole ed altri frutti a guscio nei Paesi della Comunità Economica Europea”, 1988

Bignami C.,. Attualità e problematiche della nocciolicoltura del Lazio, Atti II Convegno Nazionale sul Nocciolo, 2002

Camerini A.J., Le iniziative per la valorizzazione della coltura del nocciolo in provincia di Viterbo, Quaderni del Centro Studi sull’Economia del Nocciolo n° 4, Viterbo 1996.

Camerini A.J., Dono G., La corilicoltura nel viterbese: un’analisi di mercato, Tesi di laurea, Viterbo 1993.

CCIAA VITERBO, Aspetti economici della provincia di Viterbo, 1963

CCIAA VITERBO, Caratteristiche strutturali delle Aziende agricole dei Comuni della provincia di Viterbo, Tuscia Economica supplemento al n.7, 2004

Cianferoni R., Ciuffoletti Z., Rombai L. (a cura), Storia dell’agricoltura italiana. L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni agronomiche alle trasformazioni del novecento. Accademia dei Georgofili, 2002

Costato L., Le riforme comunitarie delle strutture agrarie, Accademia dei Georgofili, 2011

c.r.e.a., L’Agricoltura italiana conta 2019, 2020

DEL LUNGO A., Il nocciolo, una coltura in espansione, Terra e sole, 1968

Dono G., Aspetti del mercato nel settore corilicolo, Quaderni del Centro Studi sull’Economia del Nocciolo n° 1, Viterbo 1995.

DONO G., La produzione delle nocciole italiane e i nuovi scenari di mercato dopo la riforma della politica corilicola turca, Corylus & Co, n. 1, 2010.

ERSAL, La nocciolicoltura dei Monti Cimini, Giornata della nocciolicoltura, Tuscia Economica n. 7-8-9-10, 1980

Farolfi B., Fornasari M., Agricoltura e sviluppo economico: Il caso italiano (secoli XVIII-XX), Quaderni – Working Paper DSE N° 756 – Università di Bologna, 2011

FLORIDI V., Recenti sviluppi della corilicoltura nel viterbese, Tuscia Economica, n. 11 – 12, 1978

fRANCO S., PANCINO B., Corilicoltura e territorio: una lettura distrettuale, Corylus & Co, n. 1, 2010.

GASBARRA S., IAPICHINO G. Valorizzazione delle aree corilicole italiane: alcuni spunti di riflessione, Corylus & Co, n. 2, 2010.

Gasbarra S., Iapichino G., Pace P., La corilicoltura viterbese. Aspetti produttivi e di mercato, Tuscia Economica n. 1, 2002

GRAZINI A., Ruolo ed importanza dell’assistenza tecnica per la migliore valorizzazione dei prodotti agroalimentari, in atti Convegno “Valorizzazione dei prodotti agroalimentari della Tuscia, 1996

ISTAT, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955, Roma 1958

ISTAT, Annuario dell’agricoltura italiana, Roma, annate varie

ISTAT, IV Censimento generale dell’agricoltura 1990. Roma, 1992.

ISTAT, V Censimento generale dell’agricoltura 2000. Roma, 2002.

ISTAT, VI Censimento generale dell’agricoltura 2010. Roma, 2012.

ISTAT, VII Censimento generale dell’agricoltura 2020. Roma, 2023.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D’ITALIA, Catasto Agrario Relazione generale, 1929-VIII

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D’ITALIA, Catasto Agrario Provincia di Viterbo fascicolo 61, 1929-VIII

MALANDRINO N., Brevi cenni sulle possibilità di sviluppo delle zone montane della provincia di Viterbo, Tuscia Economica n. 3, 1964

MANZO A., Il ruolo del MiPAAF per la valorizzazione del settore corilicolo Italiano, in atti “Analisi e prospettive della coltivazione del nocciolo in Italia”, Accademia dei Georgofili, 2019

MERCURI S., Una grande ricchezza della Regione Cimina. La coltura del nocciolo, Tuscia Agricola n. 9-10-11-12, 1931

MERCURI S., La coltura del nocciuolo nel viterbese, L’Italia Agricola, n.11, 1940

MIPAAF, Piano Nazionale Settore Corilicolo, 2009

PERONE PACIFICO C., Un’azione organizzata per la nocciolicoltura dei Cimini, Quaderni del Centro Studi sull’Economia del Nocciolo n° 4, Viterbo 1996.

PINCO G., La commercializzazione delle nocciole nel viterbese, Tuscia Economica n.1, 1997

PULSELLI A., Il quarantennio agricolo della provincia di Viterbo (1927 – 1967), Tuscia Economica Novembre – Dicembre, 1967

Rugini E., Cristofori V., La coltura del nocciolo nel viterbese: innovazioni tecnologiche e agronomiche nel rispetto della tipicità del prodotto, Quaderni I Georgofili, 2010 .XI

SODDU P. (a cura), Luigi Einaudi – Diario 1945 -1947 Collana storica della Banca D’Italia, 1993

TOMBESI A., CARTECHINI A., Le esigenze di impollinatori delle principali cultivar di nocciolo, Tuscia Economica n, 1-2, 1970

VACIRCA M., Sul problema del nocciolo, L’Italia Agricola, n.3, 1938

Sitografia

http://dati.istat.it

https://www.dnb.com

https://eur-lex.europa.eu

https://www.freshplaza.it/

http://www.ismea.it

https://www.politicheagricole.it

https://www.tagliacarne.it/

http://www.rivt.camcom.it/it/

NOTE

1Furono fatti vari tentativi consociando il nocciolo con il pesco ma con scarsi risultati produttivi a carico di quest’ultimo. Molto frequente era invece la consociazione con specie erbacee “.. in queste consociazioni non dovrebbero mai mancare coltivazioni di leguminose sia da foraggio che da granella. Utile può tornare la coltura di erbai autunno – vernini con piante come favino, veccia, trifoglio incarnato e lupini che oltre a procurare benefici effetti al terreno per l’arricchimento di azoto si prestano ad essere utilizzati come pascolo per le pecore. Il frumento pure è raccomandabile sempre però in rotazione con leguminose” (Mercuri, 1931).

2Il primo Piano Verde prese avvio nel marzo 1961 e fu riproposto nell’anno 1966. Erano piani di durata quinquennale attraverso i quali si intendeva offrire un sostegno pubblico alla trasformazione delle piccole aziende contadine e familiari in «imprese efficienti e razionalmente organizzate», mediante l’erogazione di crediti agevolati e la concessione di incentivi per gli investimenti in attrezzature, la costruzione di edifici rurali, la realizzazione di opere irrigue, la meccanizzazione e le riconversioni colturali.

3Tali linee di intervento discendono dai contenuti del Libro Verde pubblicato nell’anno 1985 (e seguito dal cosiddetto Libro Bianco) e proseguiranno poi negli anni a venire riscrivendo le prospettive di indirizzo e di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) che, fino ad allora, aveva operato una politica basata su un forte sostegno dei prezzi.

In particolare i nuovi indirizzi della PAC prendono forma con l’introduzione di politiche di natura strutturale approvate dal Consiglio Agricolo e che si avviano con la pubblicazione del Reg. CEE 797/85 modificato e codificato poi nel Reg. CEE. 2328/91 e poi da un nuovo regolamento di codifica delle ulteriori modifiche, il Reg. CEE 950/97. I nuovi indirizzi della PAC riconoscevano in questo modo che il miglioramento dell’efficienza delle strutture era un elemento indispensabile dello sviluppo della politica agraria comune