di Paolo Degli Antoni

Inquadramento generale

Il bacino del Torrente Terzolle, ricompreso nei Comuni di Firenze, Sesto fiorentino e Vaglia, è oggetto di diversi studi paesaggistici, anche molto accurati, trattandosi di Area Protetta di Interesse Locale, in piccola parte sito Natura2000 Monte Morello IT5140008.

Non si prenderanno qui in considerazione i sottobacini, costituenti paesaggio-giardino periurbano pedecollinare, dei fossi affluenti della Lastra e dell’Arcovada, in parte tombati in contesto urbano.

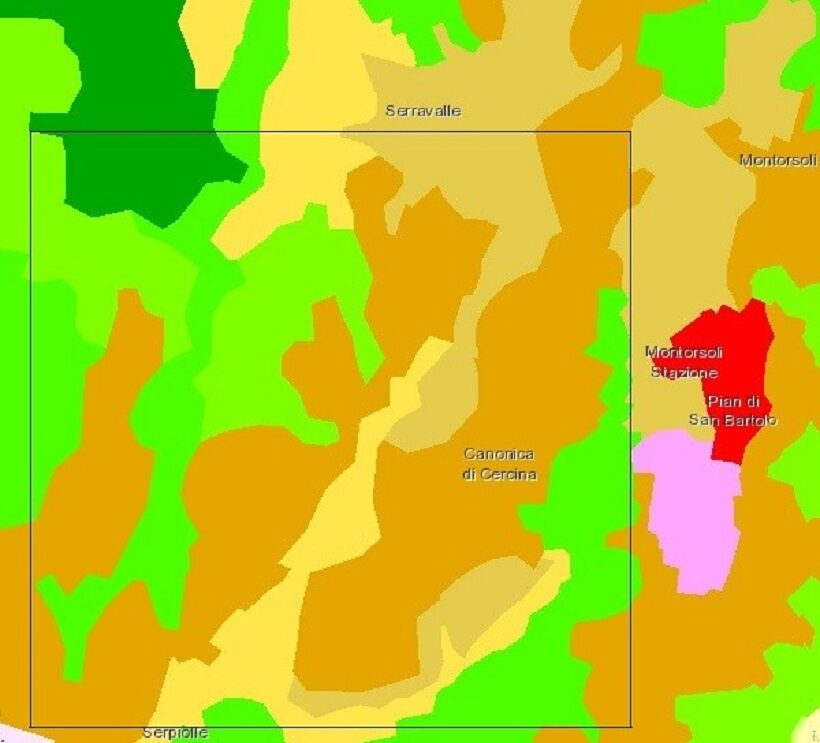

Il paesaggio locale si rende valutabile e comparabile col resto del territorio europeo applicando il metodo della finestra d’osservazione quadrata di 3 Km di lato alla cartografia Corine Land Cover livello 3; il quadrato prescelto esclude intenzionalmente il Cimitero di Trespiano e l’abitato intercomunale di Montorsoli, per coerenza col perimetro dell’ANPIL.

Nel quadrato prescelto, interamente rurale, ricompreso nel territorio a suo tempo individuato per un ipotetico Parco territoriale di Monte Morello, esteso sui Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino, si registrano sei classi d’uso del suolo, valore frequente nella campagna toscana centrale, delle quali tre agricole e tre forestali, le stesse presenti anche nel resto del bacino, le prime estese su due terzi dei terreni costituendo con ciò la matrice paesaggistica locale:

223 Oliveti (limite altitudinale superiore medio 450 msm)

242 Sistemi colturali e particellari complessi

243 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti

311 Boschi di latifoglie

312 Boschi di conifere

313 Boschi misti di conifere e latifoglie

risultano assenti i pascoli, le praterie sono frammentate in piccole superfici non cartografate.

I terreni coltivati, oggi quasi del tutto privi delle viti un tempo presenti nel promiscuo, mostrano ancora oggi evidenti segni delle sistemazioni idraulico-forestali ottocentesche, come muretti a secco e ciglioni a cavalcapoggio. La superficie agricola ebbe la sua massima estensione verosimilmente negli anni Trenta del XX secolo, riducendosi tra il 1954 e il 2019 in misura minima nel basso bacino, in misura più importante alla sua testata, per effetto dell’abbandono di alcuni seminativi e oliveti, rilevabile già nella Carta regionale dell’Uso del Suolo da foto aeree 1978 e nello studio per il Parco di Monte Morello del 1979. L’unica trasformazione d’uso del suolo registrata nel bacino da Corine Land Cover avvenne tra il 1990 e il 2000 a seguito dell’urbanizzazione in classe 112 (tessuto urbano rado) di Ha 8,48 di terreni agricoli precedentemente di classe 243.

L’intero bacino qui considerato è soggetto a vincolo paesaggistico per decreto, in sinistra orografica e in testata di valle n.24/1953, con motivazione squisitamente panoramica: ” il massiccio del monte Morello, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza caratterizzata dalla sua vasta ed ampia mole, dal verde cupo dei suoi boschi e dalla suggestiva asprezza delle zone rocciose, e ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della città e dei suoi dintorni”, in destra orografica n. 291/1961 con la motivazione: ” la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare, con i suoi numerosi monumenti e ville, con i suoi oliveti e campi intervallati da zone e filari di cipressi, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze”.

La vegetazione forestale

Il bacino del Terzolle comprende porzioni dei rimboschimenti del Monte Morello eseguiti tra il 1909 e il 1911 e tra il 1945 e il 1970 con esteso impiego di pino nero e cipresso comune.

Nella finestra d’osservazione paesaggistica quadrata prescelta si rilevano sei tipi regionali di vegetazione forestale, in ordine decrescente di frequenza: boschi di altre conifere, cerrete, querceti di roverella, latifoglie termofile, robinieti, boschi misti di latifoglie e conifere; inoltre ricadono alcune celle dell’Inventario forestale regionale; nella tabella che segue si riportano in ordine decrescente di frequenza le classi e le principali specie forestali rilevate:

Paesaggio a scala aziendale

Passando a una lettura del paesaggio a scala aziendale, si prendono in considerazione due aree di saggio, una delle quali osservata direttamente sul posto da quaranta anni. Questa è di proprietà di un Ente pubblico, era un pascolo cespugliato, inizialmente con rose, poi colonizzato anche da ligustro, prugnolo, biancospino, fusaggine, sanguinella, ginestra di Spagna, acero e olmo campestri, orniello, roverella, leccio, qualche pino nero e cipresso. fino a formare un bosco di latifoglie a copertura densa, classe 311 riconosciuta per la prima volta nella Carta regionale dell’Uso e Copertura del Suolo del 2007.

Un’altra area è stata osservata nel dettaglio in occasione del controllo del rispetto della condizionalità in un’azienda olivicola percettrice di contributi comunitari, sita in una delle aree pesaggisticamente più pregiate in senso architettonico. Nel 1978 si rilevavano un ettaro di pascolo nudo e cespugliato postcolturale, uno di seminativo e sei di oliveto, ridotto a cinque nel 2007 per effetto dello scorporo dei fabbricati con relativo sedime, quando il cespugliato era stato riclassificato come bosco di latifoglie; la superficie a bordo strada esposta come seminativo a riposo ai fini del contributo, si stava marginalmente evolvendo in ginestreto non più eligibile a contributo, oppure ancora eligibile, ma allora gestito nell’inosservanza della condizionalità in materia di prevenzione degli incendi.

L’osservazione a scala di dettaglio consente di rilevare la presenza nel territorio di corbezzoli e allori dal portamento arborescente, questi ultimi soprattutto come sottobosco di querceti ripari. Altre specie legnose sempreverdi mediterranee sono alaterno, fillirea latifoglia, lentaggine, salsapariglia, eriche e cisti; alcune di queste colonizzano il sottobosco delle cipressete e delle pinete artificiali insieme al leccio. Anche gli incendi boschivi si rilevano solo a scala di dettaglio, trattandosi di piccole superfici percorse dal fuoco in ciascun evento; solamente nel bacino del Fosso della Lastra la superficie percorsa dal fuoco superò l’ettaro nel 2012 e nel 2017.

Fruizione del territorio

I terreni agrari della valle producono, anche coi metodi dell’agricoltura biologica, soprattutto un apprezzato olio extravergine d’oliva, certificabile IGP Toscano anche con menzione geografica aggiuntiva “Colline di Firenze.

Il clima soleggiato e ventilato del crinale che divide il bacino dal Mugello fu giudicato propizio alla cura della tubercolosi, così nei primi decenni del XX secolo furono costruiti l’Ospedale Luzzi e il Sanatorio Banti, oggi purtroppo abbandonati e ridotti in misere condizioni, assoggettati a vincolo architettonico solamente nel 2008; intorno agli edifici furono piantate conifere, soprattutto esotiche, che potessero rendere balsamica l’aria. Il pino nero si rinnova naturalmente nei terreni confinanti, il cedro dell’Atlante si mostra sofferente; il vicino bosco di leccio e cerro gode di miglior salute e dispensa monoterpeni benefici alla salute psicofisica.

Nel bacino del Terzolle ci sono alcuni esercizi di ristorazione e una limitata ricettività, principalmente agrituristica. Il territorio è servito da diversi percorsi escursionistici d’interesse naturalistico, anche panoramici, attrattivi soprattutto per la popolazione urbana delle città vicine. Marco Dinetti nella sua guida suggerisce in particolare la valle del Terzollina.

La valle aveva due stazioni ferroviarie -Montorsoli e Cercina- attive tra il 1999 e il 2007, che facilitavano l’escursionismo; oggi Autolinee Toscane serve il crinale tra Montorsoli e Uccellatoio con la linea urbana 25A e la valle tra Pian di San Bartolo e Serpiolle via Cercina con le poche corse della linea 43A.

L’associazione di volontariato Idra ha svolto un percorso di adozione della valle da parte della cittadinanza attiva.

Qualità paesaggistica

La scheda d’ambito del PIT con valenza di piano paesaggistico individua gli alti versanti come “supporto ai paesaggi naturali di valore” con “matrice forestale ad alta connettività”, la valle medio-bassa come “supporto di paesaggi agrari e insediativi di valore” con “matrice agroecosistemica collinare”, “morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina” (seminativo nudo sopra il limite altitudinale dell’olivo), senza particolari criticità. Evidentemente gli strumenti di tutela esistenti (ANPIL, vincoli idrogeologico e paesaggistico) sono sufficienti a evitare il decadimento qualitativo del paesaggio locale e le pressioni trasformative indotte dal mercato sono resistibili. L’assenza delle caratteristiche estetizzanti proprie del paesaggio-giardino di villa tipico della fascia pedecollinare Careggi-Castello e della collina fiesolana (bacini dell’Affrico, Mensola e Anciolina-Loretino) fa apparire più rustico e alla mano il paesaggio collinare del bacino del Terzolle, comunque dotato di beni culturali di pregio. Le infrastrutture più marcatamente visibili sono i rettilinei ferroviari tra le gallerie, gli elettrodotti e le antenne delle telecomunicazioni su Poggio al Giro.

Tra gli obiettivi di conservazione del pregio naturalistico dell’area si possono individuare, mutuati dalla ZSC Monte Morello:

– mantenimento/recupero dei pochi ambienti prativi aperti in via di chiusura (es. Festuco-brometea);

– miglioramento delle formazioni boschive, con particolare riferimento ai densi rimboschimenti di conifere di basso valore naturalistico, nei quali favorire la sostituzione con flora autoctona;

– conservazione/recupero della qualità complessiva dei torrenti e delle relative comunità animali.

Bibliografia essenziale:

AA.VV. Il Parco territoriale di Monte Morello. Provincia di Firenze 1979

Dinetti M. Guida naturalistica di Firenze. Ambienti e itinerari per osservare la natura in città. Edagricole 2001.

Poggesi A. L’opera di rimboschimento sui colli alti fiorentini. Provincia di Firenze 1976

Paolo Degli Antoni: Laurea in Scienze Forestali, conseguita presso la facoltà di Agraria dell’Università di Firenze. Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo-Forestale. Già funzionario C.F.S. e collaboratore della Regione Toscana, è socio corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, scrive contributi scientifici di ecologia del paesaggio, biodiversità, storia, arte e antropologia del bosco. Suo oggetto privilegiato di ricerca è la rinaturalizzazione spontanea dei terreni abbandonati, in campagna e in città.