Di Luca Poli

Per legno s’intende la parte solida e compatta del tronco, dei rami e delle radici degli alberi, cioè di piante perenni con accrescimento secondario, ovvero Gimnosperme (o conifere) ed Angiosperme dicotiledoni (o latifoglie), raramente monocotiledoni. Nella sua definizione più comune il legno è un materiale merceologico utilizzato per innumerevoli utilizzi, da quello per fini strutturali (edifici e strutture portanti), al settore dell’arredamento, fino all’uso a fini energetici (legna da ardere, cippati e pellet). In tutte le forme in cui è possibile riscontrarlo, il legno è caratterizzato comunque da una forte variabilità: prima fra tutte le specie di piante da cui proviene, che ammontano a circa 30 mila, principalmente concentrate nelle aree tropicali; inoltre sono molto evidenti le differenze in termini di struttura, composizione, caratteristiche ed aspetto sia tra specie diverse che tra piante appartenenti alla medesima specie, a causa di caratteri ambientali e genetici.

Il legno nell’albero si accresce sovrapponendo tra la corteccia ed il legno già esistente un nuovo strato legnoso, prodotto da tessuto meristematico detto cambio vascolare che forma come un rivestimento ininterrotto attorno al fusto. Non a caso nelle scienze dendrometriche (che studiano le misurazioni sul legno) si utilizza comunemente la convenzione che l’accrescimento delle piante avviene per sovrapposizione di conoidi (strutture geometriche simili al cono); infatti gli alberi hanno tendenzialmente due tipi di accrescimento, uno del diametro quindi radiale, ed uno in altezza quindi longitudinale, e mostrano, ad una visione trasversale (es. la testata di un tronco), gli anelli di crescita; quest’ultimi nelle zone caratterizzate dall’alternanza di una stagione vegetativa con una di stasi (periodo invernale), si dicono anelli annuali.

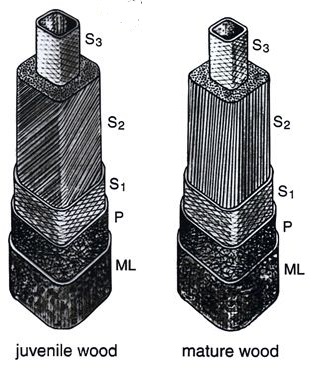

Tralasciando per il momento il nostro punto di vista che tende a scovare sempre uno o più fini utilitaristici nello studio della Natura, risulta utile approfondire la struttura e le funzioni del legno per meglio comprenderne l’importante ruolo all’interno della pianta. Da un punto di vista biologico, non è altro che un insieme di tessuti vegetali (insieme di cellule), ognuno dei quali, singolarmente od in modo combinato, assolve ad una o più precise funzioni. Il legno, chiamato anche xilema, risulta quindi come l’insieme di tante cellule vegetali (caratteristica questa comune a tutti gli esseri viventi) le quali, a seguito dell’assunzione di particolari caratteristiche che le rendono idonee a svolgere specifiche funzioni, sono destinate alla morte. Il legno risulta infatti composto principalmente da cellule morte, ma che non per questo non sono in grado di assolvere i propri compiti e determinare così le caratteristiche ed il comportamento del legno.

Gran parte delle cellule del legno assumono una forma allungata e si presentano cave, in quanto devono svolgere la funzione di trasporto dell’acqua all’interno della pianta. Altre invece assumono altre forme come quella di accumulo di sostante nutritive (es. cellule parenchimatiche) o di secrezione di resine (es. canali resiniferi).

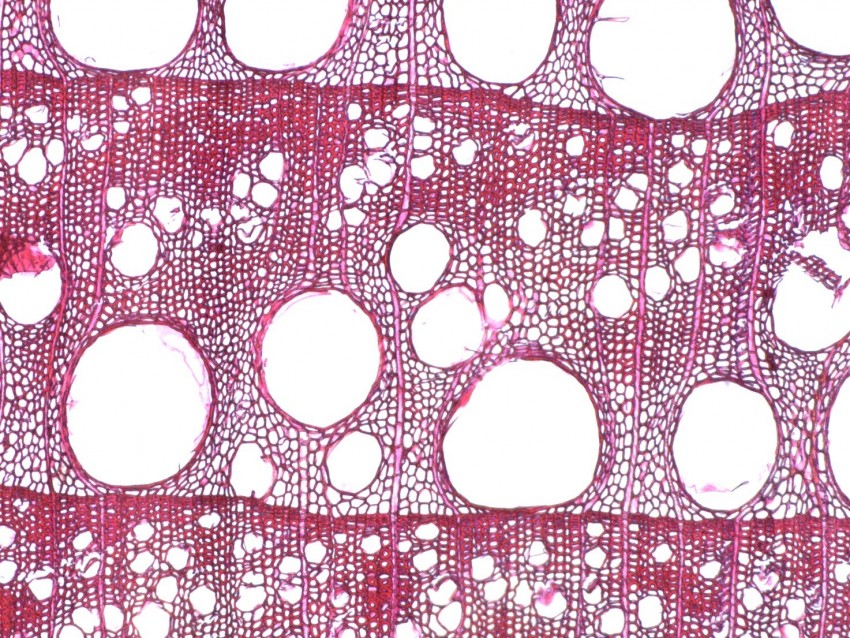

Le cellule del legno, da un punto di vista chimico, risultano composte da numerosi polisaccaridi (polimeri degli zuccheri che vengono prodotti dalla pianta) tra i quali risultano essere maggiormente rappresentati la cellulosa (sotto forma di microfibrille), le emicellulose e la lignina. La struttura portante, sia delle cellule che poi dell’intera struttura del legno, sono le pareti cellulari: citando Giordano, possiamo paragonare la struttura della parete al cemento armato, dove “le microfibrille di cellulosa rappresentano i tondelli di ferro, mentre la lignina serve come una sostanza fondamentale elastica con un’alta resistenza alla compressione”.

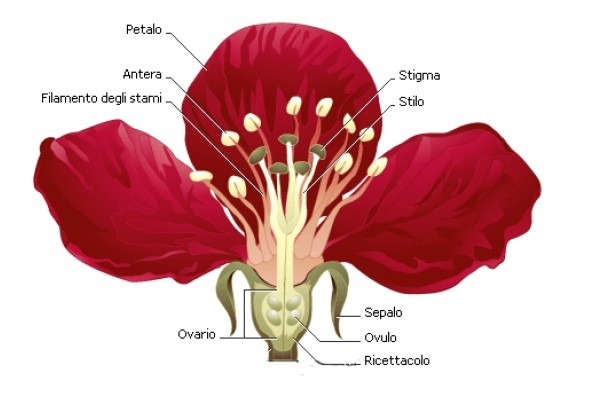

Foto n.1: sezione trasversale di un anello di accrescimento nel legno di castagno, foto effettuata al microscopio ottico a luce trasmessa (foto Luca Poli).

Foto n.1: sezione trasversale di un anello di accrescimento nel legno di castagno, foto effettuata al microscopio ottico a luce trasmessa (foto Luca Poli).

Occorre infine riportare una differenziazione tra il legno delle conifere e quello delle latifoglie. Il primo viene detto “omoxilo” in quanto le cellule che lo costituiscono sono per lo più simili tra loro; queste vengono chiamate fibro-tracheidi e si presentano visivamente molto simili. L’unica interruzione di continuità all’insieme delle tracheidi risultano essere i canali resiniferi, che in molte conifere (es.pino e abete rosso), si presentano anche in assenza di traumi a carico della parte di legno interessata. Il legno delle Gimnosperme presenta anelli di accrescimento ben evidenti in quanto le cellule (tracheidi) formatesi al termine del periodo vegetativo (dette legno tardivo) mostrano pareti cellulari più spesse di quelle formatesi precedentemente (dette legno primaticcio); per questo motivo nel legno di conifere è semplice osservare anche ad occhio nudo la differenziazione degli anelli.

Il legno delle latifoglie, invece, presenta indubbiamente una variabilità maggiore: a fianco alle cellule per la conduzione dei liquidi (vasi), si trovano cellule svolgenti funzioni meccaniche di resistenza (fibre). Riguardo i vasi, in alcune specie come ad esempio il castagno (foto n.1), vi è una fortissima differenza dimensionale a seconda che questi si siano formati all’inizio (vasi dal diametro più grande) od alla fine della stagione vegetativa (vasi più piccoli).

Gli studi sul legno

Dalla struttura della parete cellulare derivano buona parte delle caratteristiche meccaniche e fisiche del legno: la densità, insieme ad altri fattori come l’angolo d’inclinazione delle microfibrille di cellulosa, sono strettamente correlati alle caratteristiche di stabilità dimensionale ed in parte a quelle meccaniche.

Foto n.2: Disegno della struttura della parete cellulare, del legno giovanile e di quello maturo.

L’angolo d’inclinazione delle microfibrille nello strato S2 della parete cellulare, ad esempio, può variare in funzione del tipo di legno (maggiore nel legno giovanile e di compressione), della velocità di accrescimento dell’albero e del periodo vegetativo in cui il legno si forma (maggiore nel legno primaverile rispetto al legno tardivo).

Altro parametro da tenere in considerazione, ad esempio, è quello riguardante la deviazione della fibratura che, insieme all’umidità, contribuisce in modo maggiore alla resistenza del campione a forze di compressione.

Lo studio del legno e delle sue caratteristiche anatomiche permette di risalire alle fasi fenologiche di vita della pianta, mettendone in risalto l’influenza delle tante variabili che si possono manifestare nel corso dell’accrescimento (es. clima, competizione ecc.); questo permette di fare quindi considerazioni su una gestione del popolamento arboreo, e più in generale del bosco, indirizzata al conseguimento degli obiettivi prefissati nei riguardi degli assortimenti legnosi richiesti.

Luca Poli, Dottore Forestale, svolge libera professione occupandosi di gestione del patrimonio boschivo ed ambientale e della valorizzazione del legno. E’ inoltre vice-presidente dell’Associazione di Agraria.org. Curriculum vitae >>>

|