Studio delle problematiche inerenti la biologia ed il controllo delle popolazioni del cinipide galligeno del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nel viterbese

di Manuela Stacchiotti

Nell’ultimo decennio si è riscontrato un rinnovato e sempre più crescente interesse nazionale ed internazionale per il castagno, un’antica coltura che ha rappresentato nel passato l’esclusiva risorsa alimentare ed artigianale dei territori montani del nostro Paese.

Il castagno riveste il triplice ruolo di risorsa forestale, di specie da frutto e di elemento tipico del paesaggio montano. Il castagno europeo spontaneo (Castanea sativa Miller) infatti è l’elemento caratterizzante di un habitat selvicolturale di fondamentale valenza ecologica in buona parte dell’Europa centro-meridionale ed in Italia.

Nell’ambito della produzione castanicola, il comprensorio viterbese dei Monti Cimini presenta motivi di estremo interesse, poiché si sviluppa in una delle aree di coltivazione del castagno da frutto più vasta d’Europa; un territorio in cui la coltivazione del castagno è un’attività tradizionale che ha dato luogo a fustaie secolari di enorme valore paesaggistico ed ambientale. La produzione media del comprensorio viterbese rappresenta il 10-15% del totale nazionale.

L’agroecosistema castanicolo del Viterbese, nonostante sia ampio e ben strutturato, presenta alcuni elementi di fragilità nell’ambito dei suoi equilibri ecologici; da un lato è sottoposto alla minaccia dei frequenti cambiamenti degli assetti di mercato, dall’altro risente spesso di consistenti perdite di produzione dovute ai danni causati dagli attacchi di alcuni fitofagi, la cui attività può compromettere fino al 90% del raccolto annuo.

Per contenere le perdite economiche, spesso gli agricoltori tendono ad effettuare numerosi trattamenti fitosanitari, talvolta non necessari, mediante l’impiego di principi attivi di sintesi ad elevata tossicità, dannosi per l’uomo, per l’ambiente, nonché per l’entomofauna utile. Questi interventi sono spesso inutili, poiché effettuati quando ormai l’infestazione è in atto, ed il danno è ormai irreversibile.

Negli ultimi decenni un numero sempre crescente di nuovi insetti dannosi è stato introdotto in Europa. Molti di essi sono risultati nocivi ad alberi forestali o da frutto. Alcuni di questi insetti hanno avuto una diffusione relativamente veloce, interessando molti Paesi europei (G. Melika et al., 2004). Nella primavera 2002 è stata segnalata per la prima volta in Italia, in particolare nella provincia di Cuneo, la presenta del Cinipide galligeno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) (G. Melika et al., 2004).

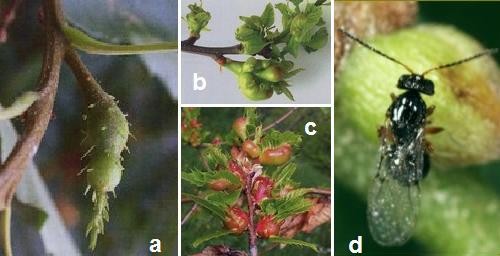

Fig. 1: femmina ovideponente di D. kuriphilus

Questo insetto è considerato a livello mondiale tra i più dannosi per il castagno. La specie, originaria della Cina e in precedenza assente in Europa, è stata introdotta accidentalmente nel corso del Novecento in Giappone (1941), Corea (1963) e Stati Uniti (Georgia, 1974), provocando gravi danni alla castanicoltura (G. Bosio, 2004).

Nel viterbese, questa specie è stata segnalata nel luglio del 2005 su un castagneto da frutto e nel corso del 2006 anche su ceduo.

L’introduzione di insetti esotici causa in genere notevoli problemi per la difesa delle piante attaccate nel nuovo ambiente, per l’assenza dei limitatori naturali presenti nell’area di origine, dove spesso risultano in grado di tenere sotto controllo le popolazioni della specie nociva (G. Melika et al., 2004).

Il Dipartimento di Protezione delle Piante dell’Università degli Studi della Tuscia, ha iniziato un progetto di ricerca poliennale volto allo studio della biologia e al controllo dell’esiziale fitofago Dryocosmus kuripilus Yasumatsu (Hymenoptera, Cinipidae).

Biologia

Dryocosmus kuriphilus è un piccolo imenottero di 2,5 mm. di lunghezza, monofago su castagno.

E’ una specie monovoltina che si riproduce per partenogenesi telitoca (da origine esclusivamente ad individui di sesso femminile). Gli adulti, di colore scuro e lunghi circa 2,5 mm., fuoriescono dalle galle in un periodo di circa tre settimane dalla fine di giugno alla seconda decade di luglio. Appena sfarfallati, depongono le uova (fino ad un massimo di 100) sulle gemme con il sottile ovopositore

di cui dispongono; in ogni gemma si possono trovare fino a 20-30 uova. Dopo circa 40 giorni si ha la chiusura delle uova.

Fig. 2: Ciclo biologico di D. kuriphilus Yasumatsu nell’Italia Centrale

Le larve, avendo uno sviluppo lento, costituiscono la forma svernante, questa infestazione è tuttavia asintomatica fino alla primavera successiva, quando invece gli organi colpiti si trasformeranno in galle, di diametro variabile da 0,5 a 2 cm. Queste, a seconda delle dimensioni, possono ospitare da 1 a 7-8 cellette al cui interno si sviluppa la larva e i successivi stadi larvali. Le larve sono di colore bianco, apode e anoftalme. Sempre nelle galle si formano le pupe, da cui sfarfalleranno le femmine adulte. Le galle sui germogli disseccano nel corso dell’estate e dell’autunno rimanendo visibili fino all’anno successivo.

Fig. 3: Giovane rametto con galle

Il grave danno che consegue all’attacco è una diminuzione della crescita vegetativa e della produzione di frutto, con perdite che possono raggiungere il 60-80 % della produzione; le giovani piantine inoltre possono essere portate a morte.

Modalità di diffusione e propagazione

Gli spostamenti attivi degli adulti e il trasporto accidentale ad opera del vento sembrano essere limitati, mentre il sistema di diffusione più pericoloso è rappresentato dal trasporto ad opera dell’uomo di materiale di propagazione proveniente dalle aree infestate.

Controllo del parassita e possibilità di lotta

Durante la sperimentazione pluriennale sono stati condotti i seguenti studi:

– Prove di controllo degli stadi preimmaginali del Cinipide: trattamenti effettuati su gemme in germogliamento;

– Prove di controllo con trattamenti a tutta chioma su galle neo formate;

– Prove di controllo adulticida e dei primi stadi preimmaginali della nuova generazione del cinipide;

– Ricerca di parassitoidi indigeni del cinipide;

– Risposte elettroantennografiche di D. kuriphilus ai composti volatili delle foglie di Castanea sativa;

– Introduzione e allevamento nel Lazio del parassitoide esotico Torymus sinesis;

Risultati e conclusioni

Sino ad oggi il ciclo biologico del cinipide galligeno era conosciuto in Italia solo da studi effettuati in Piemonte; la presente ricerca ha evidenziato la biologia di questo insetto anche in Italia centrale (Alto Lazio), rilevando alcune differenze tra i due ambienti.

Stante la pericolosità del cinipide, sono stati saggiati alcuni principi attivi somministrati mediante l’utilizzo di diverse tecniche, contro gli stadi di sviluppo dell’insetto. Queste prove di controllo chimico delle popolazioni di cinipide sono state effettuate in aree con elevato livello di infestazione di D. kuriphilus. In dette aree è stato riscontrato uno stato di allarme sociale per le eventuali conseguenze negative in ambito economico, tali che le amministrazioni locali hanno incentivato la ricerca e la sperimentazione con questa metodologia di controllo.

I trattamenti insetticidi non hanno dato risultati confortanti, in accordo con quanto riportato in letteratura. E’ stato evidenziato che i trattamenti hanno provocato un paradossale incremento dei livelli di infestazione, questo probabilmente dovuto ad una semplificazione dell’ecosistema con interferenze negative sull’entomofauna utile che parassitizza il fitofago.

In ogni caso, la decisione di intervenire chimicamente in un ecosistema complesso come quello “castagneto” deve essere valutata accuratamente onde evitare di alterare l’ecosistema stesso amplificandone le problematiche esistenti.

Sono state effettuate, inoltre, ricerche sui limitatori naturali endemici dell’insetto. Da queste indagini preliminari sui parassitoidi autoctoni del cinipide è emerso che nel viterbese sono presenti

ben otto specie di limitatori naturali, di cui una (Torymus erucarum) rinvenuta esclusivamente nel Lazio. Di queste otto specie ben tre sono state segnalate come nuove per la zona Centro Italia, in quanto non presenti nella Check List della Fauna Italiana.

In Piemonte sono presenti quindici specie di parassitoidi autoctoni. Il maggior numero di specie rinvenute rispetto a quelle del Lazio, può essere spiegato tenendo presente che il cinipide, in questa Regione, è stato segnalato nel 2002, mentre nel Lazio solo nel 2005. Questa differenza temporale probabilmente ha inciso sul numero di parassitoidi che si sono abituati al nuovo ospite.

E’ da considerare che questi insetti utili sono originariamente parassitoidi di cinipidi infeudati al genere Quercus spp., e necessitano di un tempo di adattamento al nuovo ospite su castagno.

Visti gli incoraggianti risultati ottenuti in Piemonte, nel 2008 è stato introdotto e posto in allevamento nel Lazio il parassitoide esotico Torymus sinensis, avvalendoci anche delle ricerche di base effettuate sia in Giappone che in Piemonte. Si tenga ben presente che, benché dal Piemonte siano arrivati un numero di insetti utili ben al di sopra delle nostre aspettative, detti insetti per poter essere utilizzati proficuamente in pieno campo, saranno, nel 2009, ancora in numero esiguo, e dovranno pertanto essere allevati per almeno un altro anno prima di poter disporre di un numero apprezzabile di parassitoidi utili nel controllo biologico di pieno campo.

Per quanto riguarda le analisi elettroantennografiche e olfattometriche, si evidenzia che questo è, a tutt’oggi, il primo rapporto sulle risposte comportamentali di una specie di Cynipidae ai componenti volatili delle foglie di castagno. I risultati indicano che le antenne degli adulti di D. kuriphilus sono in grado di rilevare una vasta gamma di composti volatili emessi dalle foglie di castagno, e che alcuni odori emessi dalle foglie verdi sono attrattivi per gli adulti del cinipide.

Studi sui meccanismi fisiologici di percezione olfattiva di GLVs in insetti fitofagi hanno dimostrato che sia i neuroni ricettivi generici che quelli altamente specifici rispondono ai GLVs (De Jong e Visser, 1988; Hansson et al., 1999).

In conclusione, diversi composti volatili delle foglie di castagno sono percepiti da D. kuriphilus e alcuni GLVs agiscono da attrattivi.

Saranno necessari tuttavia ulteriori studi sia di laboratorio che di pieno campo per confermare l’attività biologica (attrattività, repellenza) dei composti attivi all’EAG isolati e in combinazione, e per valutare il loro potenziale nelle strategie di controllo del cinipide galligeno del castagno.

Sintesi della Tesi di Dottorato di Ricerca in Protezione delle Piante – Università degli studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Agraria; Titolo Dottorato di Ricerca: “Studio delle problematiche inerenti la biologia ed il controllo delle popolazioni del cinipide galligeno del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nel viterbese”.

Manuela Stacchiotti, Dottore Forestale iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma Laureata in Scienze Forestali e Ambientali, Dottore di Ricerca in Protezione delle Piante.

Attualmente svolge la Libera professione di Dottore Forestale su Roma e provincia, occupandosi prevalentemente di Verde urbano. E-mail: infoalbero@libero.it

| Il castagno |