di Marco Baldino

Nel corso degli ultimi decenni una delle problematiche che ha maggiormente interessato la comunità mondiale è il cambiamento climatico e le influenze che con esso si ripercuotono nell’ambiente in cui viviamo.

Il clima ha sempre subito e continuerà a subire dei cambiamenti. Il problema è rappresentato dall’accelerazione che nell’ultimo secolo tali cambiamenti hanno subito, a causa principalmente delle attività antropiche che generano una sempre maggiore quantità di quelli che sono definiti “gas serra”,(Grace, 2002).

I raggi termici provenienti dal sole riscaldano la superficie terrestre, quando la temperatura aumenta parte dei raggi è irradiata verso l’atmosfera sottoforma di raggi IR, e una parte di questi è assorbita dai “gas a effetto serra”.

La concentrazione di questi gas è però negli ultimi decenni aumentata sensibilmente. Ciò ha comportato un aumento dell’effetto serra, e un conseguente riscaldamento del pianeta.

Diversi gruppi scientifici si sono occupati di tali problematiche. Tra questi il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), un ente istituito dalle Nazioni Unite che riunisce migliaia di esperti sul cambiamento climatico. Questi hanno previsto che a meno che non si intervenga, la temperatura globale possa subire entro il 2100 un rialzo tra i 2 e 4 °C.

Alcuni effetti sono già sotto i nostri occhi:

- discioglimento delle calotte polari, che negli ultimi decenni si sono ritirate del 10 %;

- ritiro dei ghiacciai, si prevede che entro il 2050 il 75% dei ghiacciai svizzeri possa scomparire;

- innalzamento del livello dei mari;

- eventi atmosferici che si estremizzano, con conseguenti perdite economiche e umane;

- alterazione degli ecosistemi.

La convenzione quadro delle Nazioni Unite (UNFCCC), ed il protocollo di Kyoto, forniscono un quadro istituzionale di riferimento per la lotta ai cambiamenti climatici, definendo gli obiettivi ed i mezzi mediante i quali raggiungerli.

L’obiettivo fissato è quello di stabilizzare le emissioni entro il 2020 e dimezzarle al 2050, principalmente attraverso l’utilizzo di fonti alternative di energia, abbandonando progressivamente l’utilizzo del carbonio (IPCC, 2009).

L’albero rappresenta, in questo contesto, uno dei migliori indicatori ambientali, (Trenard, 1982), infatti, nei suoi anelli registra tutte le alterazioni causate dai fattori esterni alla pianta che ne condizionano la crescita, ma allo stesso tempo regola il proprio accrescimento in base ai fattori endogeni (età, necessita/ disponibilità di nutrienti) o dell’intera popolazione vegetale.

Per questo motivo all’interno delle cronologie anulari sono riscontrabili una serie di fluttuazioni di crescita le quali possono essere suddivise in:

- fluttuazioni di lunga frequenza, che corrispondono ad un ampio periodo , in cui possono essersi verificati eventi straordinari, quali glaciazioni, movimenti di terreno, ecc.

- fluttuazioni di media frequenza, che ricoprono periodi più brevi, ed evidenziano fenomeni d’inquinamento o rapporti interni alla popolazione;

- fluttuazioni di breve periodo, che interessano gli accrescimenti annuali, e quindi ad esempio, annate particolarmente siccitose o piovose.

Come già accennato negli ultimi decenni si stanno verificando in tutto il pianeta dei cambiamenti climatici. Uno studio condotto in Italia (Brunetti et al., 2006), su oltre cento stazioni meteorologiche, ha evidenziato un tendenziale aumento della temperatura atmosferica di circa 1 °C negli ultimi due secoli, e una diminuzione delle precipitazioni del 5% nell’ultimo secolo. Inoltre le precipitazioni oltre ad aver subito una riduzione, hanno anche subito una variazione nella frequenza e nell’intensità, indirizzandosi sempre di più verso precipitazioni di breve durata ma elevata intensità, aggravando così i fenomeni dell’erosione superficiale e della desertificazione.

L’effetto di tali cambiamenti su un sistema forestale sono imprevedibili, e nonostante la maggior parte delle specie arboree sia uscita indenne da singole annate difficili, è da verificare la capacità d’adattamento a un cambiamento globale.

Ottimo strumento d’indagine per tali problematiche può essere la dendrocronologia, utilizzando l’albero come indicatore bio-climatico.

La dendrocronologia è una scienza recente, che studia l’accrescimento delle piante arboree nel tempo, le modalità con cui questo avviene e i fattori esterni che lo condizionano.

Nei climi temperati, in cui si ha l’alternanza tra stagioni calde e stagioni fredde, gli alberi si accrescono formando nella sezione radiale degli anelli concentrici dovuti a differenze anatomiche e strutturali tra il legno che si forma in primavera e quella che si forma in estate-autunno. Lo spessore di ogni singolo anello e direttamente influenzato da fattori biologici, stazionali e climatici. Misurando con la massima precisione ogni singolo anello e mettendo in grafico tale valore in relazione all’età, è possibile tracciare quelle che sono definite curve dendrocronologiche. Collegando tra loro curve di piante diverse, cresciute in tempi successivi, si possono determinare quelle che sono definite curve master o standard (Piussi, 1994).

La dendrocronologia trova applicazione in diversi campi, una branca che ha interessato da sempre i ricercatori è la dendroecologia, con particolare riferimento alla dendroclimatologia, in cui gli accrescimenti anulari sono correlati ai parametri climatici, precipitazioni e temperature, permettendo di individuare il diverso peso degli eventi sugli accrescimenti. Inoltre è possibile datare un determinato evento climatico, anche con una certa accuratezza, analizzando l’andamento delle curve.

Specie arborea che si è rivelata ideale per tale tipo d’indagine in territorio italiano è il faggio (Fagus Sylvatica). È una latifoglia maestosa, che raggiunge anche i 40 metri di altezza, più di 1 metro di diametro e fino a 500 anni di età, il che consente di coprire un arco temporale molto ampio. Inoltre essendo diffuso su tutto l’Appennino e sulle Alpi orientali in un range d’altitudine tra i 600 e i 200 m s.l.m. , riusciamo ad avere delle aree di studio ben distribuite su tutto il territorio italiano,(Piovesan et al, 2005).

Sono state scelte delle aree di studio in cui i popolamenti di faggio fossero il più possibile senescenti, al fine di riuscire a coprire un arco temporale molto ampio, e poter così evidenziare le differenze di accrescimento nei siti e il diverso peso della variabile meteo-climatica. Vengono per questo scelti siti in cui l’influenza dell’uomo sia minima, e in cui i popolamenti abbiano raggiunto ormai gli ultimi stadi di sviluppo.

Con queste caratteristiche sono stati individuati i seguenti siti:

Con queste caratteristiche sono stati individuati i seguenti siti:

1) Parco Nazionale dell’Aspromonte;

2) Parco Nazionale della Sila;

3) Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

4) Parco Nazionale del Gargano;

5) Riserva MaB Collemeluccio – Montedimezzo;

6) Parco Nazionale Delle Foreste Casentinesi;

7) Parco Nazionale Delle Dolomiti Bellunesi.

Per ogni sito campionato, sono state individuate quindici piante, e da ognuna di queste sono state estratte due carote mediante l’utilizzo del succhiello di Pressler. I carotaggi sono effettuati nel lato del legno non compresso, in senso trasversale e a una distanza angolare di 120° l’uno dall’altro, a 1,30 metri di altezza da terra. Le carote estratte, sono state poi avvolte in carta di giornale per evitare danni durante il trasporto in laboratorio. Giunti in laboratorio le carote sono state fissate su dei supporti di legno, mediante specifica colla, e poi levigate mediante una levigatrice a nastro, a grana via via più fine, in modo da facilitarne la successiva lettura. Dopo questa fase preliminare, si è passati alla lettura al dendrocronografo LINTAB, direttamente collegato a un computer, che mediante il software TSAP consente l’elaborazione e la sincronizzazione delle cronologie.

La misurazione si effettua partendo dal lato della corteccia verso il centro della carota, con una precisione 1/100 mm. Per ogni pianta sono state ricavate due curve dendrocronologiche, e da queste la curva media di ogni singola pianta, mediante procedure di cross datazione TSAP. Abbiamo così 15 curve per ogni sito, e dalle 12 con migliori valori statistici otteniamo la curva rappresentativa media di ogni sito. Questa è stata poi utilizzata per le successive correlazioni con i parametri climatici, (Kaennel et Schweingruber, 1995).

Le curve medie rappresentative di ogni sito, correttamente datate e misurate, sono poi standardizzate mediante il software ARSTAN, il quale elimina la variabilità di lungo periodo, dovute a un trend biologico, legato all’età, alle dimensioni e altre cause non climatiche. Ciò ci ha permesso di costruire delle cronologie per i diversi siti, ossia costruire una cronologia del faggio per ogni sito. (Cook et Holmes, 1999; Cook et Krusic, 2005).

L’età delle faggete è risultata essere rispettivamente per il singolo sito:

“Parco Nazionale dell’Aspromonte”, 185 anni; “Parco Nazionale della Sila”, 153 anni; “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, 186 anni; “Parco Nazionale del Gargano”, 186 anni; “Riserva MaB Collemeluccio – Montedimezzo”, di 161 anni; “Parco Nazionale Delle Foreste Casentinesi”, 172 anni; “Parco Nazionale Delle Dolomiti Bellunesi”, 92 anni.

I dati delle ampiezze anulari, sono stati successivamente elaborati mediante Microsoft Office Excel 2007. Sono state così effettuate un insieme di analisi sull’andamento dell’accrescimento radiale e delle correlazioni di quest’ultimo con i parametri meteo-climatici, utilizzando le cronologie medie standardizzate del singolo sito.

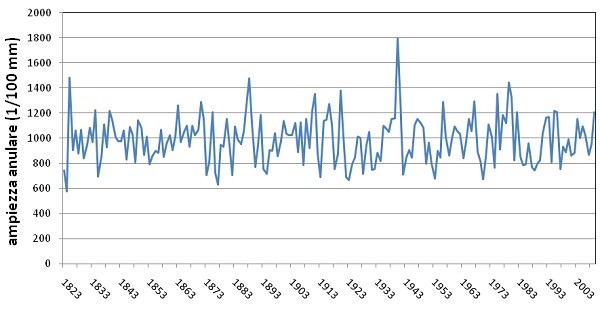

Cronologia media standardizzata del faggio nel “Parco Nazionale del Gargano” dal 1823 al 2009.

La scarsa disponibilità di stazioni climatiche in aree di alta quota, rappresenta spesso un limite negli studi climatici. Tuttavia questo problema può essere risolto utilizzando dati raccolti anche a qualche chilometro di distanza, ma comunque in stazioni con condizioni stazionali quanto il più simile possibile al sito di campionamento di riferimento,(Nola, 1995). I parametri utilizzati nelle correlazioni con le curve di accrescimento medie dei siti di campionamento sono:

- dati mensili di precipitazioni totali, espresse in mm di pioggia;

- dati mensili di temperature massime, minime, e medie espresse in °C.

Le elaborazioni sui dati sono state eseguite mediante Microsoft Office Excel 2007.

Vista la non completa disponibilità dei dati meteo-climatici, il successivo approfondimento di dendrocronologia, è stato effettuato solo per i siti del “Parco Nazionale del Gargano”, e “Riserva MaB Collemeluccio – Montedimezzo”. Per questi due siti è stata condotta una correlazione degli accrescimenti del faggio con i dati meteo-climatici del sito e una successiva valutazione dell’influenza del fattore climatico sull’accrescimento delle faggete.

Per il sito del “Parco Nazionale del Gargano” si può dedurre che la faggeta durante la stagione vegetativa rivela una relazione diretta con le precipitazioni primaverili di maggio e giugno, questo poiché nel pieno dell’attività vegetativa, quindi con elevate esigenze idriche. L’apporto di acqua in questo periodo stimola l’attività cambiale, quindi garantisce il turgore cellulare, favorendo la mitosi e distensione cellulare che influiscono positivamente sugli accrescimenti anulari.

Al mese luglio corrispondono anche correlazioni inverse con le temperature massime, minime e medie; infatti, dall’analisi dei dati di temperatura e precipitazione, della stazione di Monte Sant’Angelo, si rileva che ad abbondanti precipitazioni estive corrispondono alte temperature. Il ritmo vegetativo di crescita della pianta è, quindi, garantito dall’adeguata disponibilità idrica, anche in periodi estivi piuttosto caldi.

È possibile ipotizzare che i fattori che incidono positivamente sulla crescita del faggio sono rappresentati da temperature non molto elevate, combinate con precipitazioni estive abbondanti; mentre tra i fattori limitanti per la crescita della pianta s’individuano i valori alti di temperature massime, nel periodo che va da maggio ad agosto, oltre a temperature minime da giugno ad agosto che causano alla pianta degli stress che incidono negativamente sugli accrescimenti. Analizzando le temperature è comunque possibile individuare un tendenziale aumento delle stesse negli ultimi decenni, e una corrispondente riduzione delle precipitazioni, ciò comunque, per il momento non sembra incidere negativamente sugli accrescimenti, i quali non presentano particolari episodi che discostano dall’accrescimento medio rilevato.

Anche per la faggeta della “Riserva MaB Collemeluccio – Montedimezzo” si può dedurre che durante la stagione vegetativa, vi è una relazione diretta con le precipitazioni dal mese di giugno fino al mese di ottobre, ancora una volta perché la pianta si trova nel pieno dell’attività vegetativa, quindi con elevate esigenze idriche, al fine di permettere il corretto svolgimento delle attività fisiologiche, prima elencate. Ciò influisce positivamente sugli accrescimenti anulari.

Ai mesi da luglio a ottobre corrispondono correlazioni inverse con le temperature massime, minime e medie; infatti, dall’analisi dei dati di temperatura e precipitazione, della stazione di Pescocostanzo, si rileva che ad abbondanti precipitazioni estive corrispondono alte temperature. È quindi grazie all’adeguata disponibilità idrica, che la pianta non risente delle temperature in periodi estivi piuttosto caldi.

Ci troviamo quindi in una situazione del tutto simile a quella del “Parco Nazionale del Gargano”, ed anche per la “Riserva MaB di Montedimezzo – Collemeluccio”, è possibile ipotizzare che i fattori che incidono positivamente sulla crescita del faggio siano rappresentati da temperature non molto elevate, combinate con precipitazioni estive abbondanti; mentre tra i fattori limitanti per la crescita della pianta s’individuano i valori sopra la media di temperature massime, nel periodo che va da agosto a ottobre, in questo caso, oltre a temperature minime da luglio a ottobre che causano alla pianta degli stress con influenza negativa sugli accrescimenti. Analizzando in grafico delle temperature, non s’individua in questo caso una variazione significativa negli ultimi decenni, mentre per le precipitazioni si assiste a una piccola riduzione. In conclusione si può però constatare che questo sito non abbia subito stress climatici tali da influenzare gli accrescimenti della faggeta, che addirittura presenta dei picchi positivi al di sopra di quella che può essere considerata la media negli ultimi decenni.

In conclusione, per i due siti in cui sono state effettuate le correlazioni, la vita del faggio non ha subito influenze tali da determinarne un’alterazione degli accrescimenti significativa, sono state individuate solo singole annate con picchi di accrescimenti positivi o negativi, ma trascurabili in una valutazione complessiva che si estende su di un arco temporale molto ampio, che per il “Parco Nazionale del Gargano” è di 186 anni e per la “Riserva MaB Collemeluccio – Montedimezzo” di 161 anni.

Sintesi della tesi di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali – Assestamento e pianificazione Forestale.

“Il faggio in Italia: dendrocronologia e cambiamenti climatici.”

Università degli Studi del Molise – sede di Campobasso

Nota: I dati raccolti ed utilizzati nello studio sono riportati nella versione integrale della tesi.

Marco Baldino, laureato in Scienze Forestali ed Ambientali, ha conseguito la specialistica in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali presso l’Università degli Studi del Molise. Curriculum vitae >>>

| Fiori di Montagna Un manuale da tenere sempre in tasca quando decidiamo di passeggiare per prati o sentieri di montagna. Facile da consultare grazie alle schede illustrate per riconoscere i fiori e i periodi di fioritura, conoscere le proprietà fitoterapiche e tante altre curiosità. |