di Gianni Balzaretti

Le azioni che il cavaliere compie con le redini per regolare il movimento del cavallo e per dargli la direzione sono solitamente istintive.

Per questa ragione sovente i cavalieri non sentono la necessità di approfondire ciò che produce la causa (inteso come l’indicazione data dal cavaliere) per ottenere l’effetto (la reazione successiva sul cavallo).

Anche le azioni elementari, però, possono nascondere aspetti poco noti e, con un cavallo che non collabora per le più varie ragioni, i risultati sono spesso demoralizzanti!

Ecco allora che risulta utile cercare di capire come funziona questo “meccanismo” per impostarlo nel modo che sia contemporaneamente il più ricettivo per il cavallo e il meno complicato per il cavaliere. Consci di un’intrinseca difficoltà di farsi ben capire, si è quindi ritenuto opportuno riferirsi a delle “situazioni tipo” per meglio comprendersi, chiamate “definizioni di base”.

La codifica delle azioni di redini avvenne in Francia verso il 1885 dal Generale Jules de Benoist (Regolamento Militare) ed è tuttora universalmente accettata come regola classica.

Essa descrive le azioni delle mani in relazione alle gambe e all’assetto del cavaliere.

E’ importante sottolineare che l’azione detta “di mano (o della mano)” non è mai un’azione singola e isolata vera e propria dell’arto superiore del cavaliere: il risultato finale interagisce sempre con le azioni d’assetto (inteso come peso del corpo) e di gambe (disposizione e uso dell’inforcatura).

Le mani vanno tenute, sostenendo i pugni, leggermente al di sopra del garrese, con le seconde falangi che si guardano.

La redine, dall’imboccatura del cavallo, passa tra il mignolo e l’anulare, sale all’interno della mano e ne esce con il pollice che, con l’unghia rivolta verso l’alto, la chiude sull’indice.

I pugni devono essere FERMI. (*** con questo termine si deve intendere l’ASSENZA di movimenti INVOLONTARI o INUTILI, da non confondersi con l’immobilità o la rigidezza. Per FERMEZZA, quindi, si intende SINCRONIA del cavaliere con i movimenti del cavallo e non IMMOBILITA’ o RIGIDEZZA.)

Le redini (comandate dalla mano del cavaliere) possono quindi agire, resistere, cedere.

Agiscono quando, dopo aver impostato il posizionamento delle redini, mantengono una tensione con la bocca del cavallo fissandosi (***) al loro posto. L’esempio pratico è quando si mantiene l’andatura senza chiedere variazioni.

Resistono quando aumentano la tensione delle redini per mezzo di una più forte stretta delle dita senza spostamento indietro della mano. E’ il caso dei rallentamenti in generale o della richiesta di un maggior impegno del posteriore del cavallo.

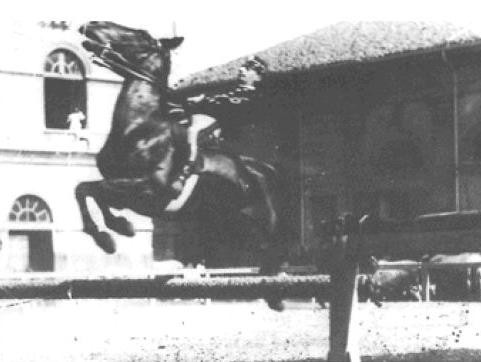

Cedono quando non oppongono resistenza limitandosi a mantenere la comunicazione con la bocca del cavallo. L’esempio più evidente è sul salto degli ostacoli quando appunto il cavaliere esegue “la ceduta” per permettere al cavallo la distensione dell’incollatura nella parabola del salto.

La decontrazione muscolare in un cavallo rappresenta uno status ottimale e parte dalla sua bocca. La si può richiedere mediante azioni ripetute sulla singola redine o su di entrambe.

Questa richiesta viene esplicata dalla mano del cavaliere e più precisamente dalle ultime quattro dita (con il pollice quindi che rimane chiuso sulle redini di modo che queste ultime rimangano in tensione) che, aprendosi e chiudendosi quasi impercettibilmente, stimoleranno e faciliteranno la decontrazione della bocca del cavallo.

Il cavaliere, per esemplificare quest’azione, si comporterà come se al posto della redine dovesse impugnare e strizzare elasticamente una spugna intrisa d’acqua.

I grandi classici equestri sono molto precisi circa l’importanza della mano. Essi sostengono che “… mai la resistenza della mano dovrà essere superiore a quella del cavallo…”. E’ evidente che questo invito non è rivolto a dei principianti ma a dei cavalieri che hanno già una cultura e una pratica equestre superiore.

E ancora “… tutto il tatto equestre consiste nel dover resistere con la mano fino a che il cavallo non abbia ceduto (cioè non opponga più contrazione) e nel frattempo sapere immediatamente cessare questa resistenza non appena il cavallo stesso la accetta…

Il risultato sarà il principio della collaborazione alle richieste del cavaliere…”.

Questo “pilastro” su cui poggiano le fondamenta dell’equitazione classica può apparire abbastanza semplice come concetto ma è difficile da applicare senza conoscerne dapprima le cause e i relativi effetti.

Nasce quindi l’esigenza da parte del cavaliere di affinare e approfondire le proprie azioni (detti aiuti) per gestire il cavallo.

Più lo “scambio di informazioni” fra il binomio sarà intimo e preciso, più difficile sarà vedere compiere azioni e movimenti da parte del cavaliere.

Le azioni che quest’ultimo potrà e dovrà compiere saranno di conseguenza quasi impercettibili ma gli effetti sul cavallo saranno molto evidenti.

Le definizioni di base

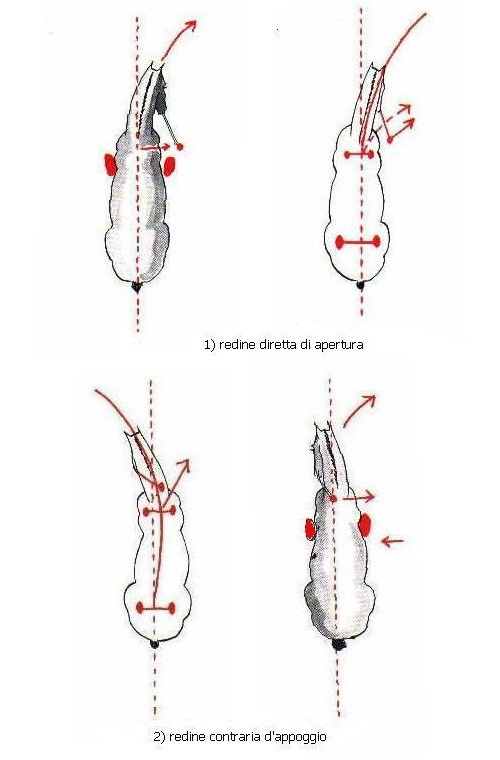

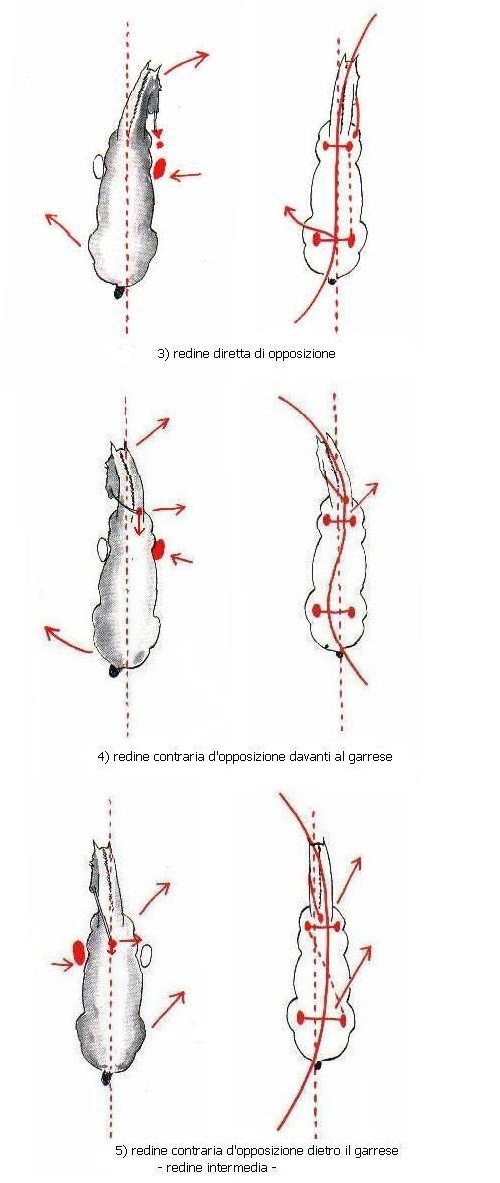

Le diverse combinazioni nell’uso di queste azioni dà origine alla direzione. Per una maggior chiarezza didattica, le azioni di redini vengono catalogate in cinque definizioni di base: all’interno di questi cinque gruppi le varie possibilità di intervento diventano molteplici.

Esse sono:

1) redine diretta di apertura

2) redine contraria (o d’appoggio)

3) redine diretta di opposizione

4) redine contraria di opposizione davanti al garrese

5) redine contraria di opposizione dietro il garrese (o intermedia)

Occorre ricordare che è sempre necessario prima posizionare (disporsi e disporre) e quindi agire (movimento in avanti, impulso).

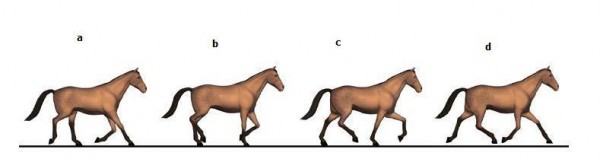

L’incollatura (ma non solo testa e naso) è paragonabile al volante di un’automobile e i posteriori al suo motore. Se provassimo a girare il volante (testa e collo) senza fare trasmettere il movimento (impulso) non sarebbe possibile muoverci…

Tavole riassuntive delle azioni e degli effetti di redini

Negli esempi che seguiranno si ipotizza che si voglia girare o spostarsi SEMPRE verso DESTRA.

Per concludere, le azioni di redini devono instaurare e mantenere una relazione con le gambe e con l’assetto del cavaliere. Ma come fare per quantificarne il “dosaggio”? Quando attuarla? Come esprimerne quantità e intensità? Quando si ha la correttezza?

Lo studio delle azioni e dei relativi effetti forniranno gli elementi di principio. La pratica razionale, unita ad una fine sensibilità e intelligenza, implementerà il bagaglio dei buoni cavalieri!

Le tavole illustrate (tratte dal libro: “Scuola di Equitazione” di Sandro Azaïs, ed. Longanesi & C., Milano, 1989) sono state rielaborate ed adattate dall’autore del presente articolo per le esigenze della documentazione descritta.

Gianni Balzaretti, istruttore di 3° livello della Federazione Italiana Sport Equestri e tecnico C.O.N.I., è autore di diversi articoli e pubblicazioni sulla storia dell’equitazione, Purosangue Inglesi, concorso completo di equitazione. Attualmente insegna presso la Società Ippica Novarese.

|

Dolce fermezza… Ferma dolcezza Che cosa fa girare il cavallo a destra o a sinistra? E quali sono le azioni che dovrebbe fare il cavaliere? Il peso del corpo è così importante? Perchè a volte è meglio fare una cosa anzichè un’altra? chi ha inventato queste azioni? Acquista online >>> |