L’evoluzione della filiera di selvaggina in Regione Toscana

di Luca Mattioli, Vito Mazzarone, Marco Ferretti

Capita molto spesso che alcuni dei più scettici si chiedano: “ma perché è stata realizzata la filiera delle carni di selvaggina in Regione Toscana?”. Dietro a una domanda all’apparenza così banale ci sono molte risposte, tutte quante meritevoli di approfondimento.

Intanto occorre specificare che cosa si intende per “filiera delle carni di selvaggina selvatica”: tali definizioni sono presenti all’interno di tre regolamenti europei cardine sicurezza alimentare che per primi definiscono la filiera delle carni di selvaggina selvatica (Ovvero il Reg. CE 178/2002, il Reg. 852/2004 ed il Reg.CE 853/2004).

– la filiera è quell’insieme di azioni che portano un prodotto ad essere venduto, quindi dalla produzione primaria, in questo caso, alle tavole dei cittadini. Per carni di selvaggina selvatica invece si intendono le carcasse di animali selvatici da destinare alla produzione di carni.

– per selvaggina selvatica si intendono invece (citando il Reg. CE 853/2004 allegato I, punto 1,5) “ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero”

Le carcasse di selvaggina selvatica possono provenire da:

1- animali abbattuti dai cacciatori durante l’esercizio dell’attività venatoria;

2- animali abbattuti durante le attività di controllo gestite da Enti (Parchi, Regioni, Provincie, ecc… anche con metodi diversi da quelli del prelievo venatorio), ad esempio ai sensi dell’art. 19 l. 157/92.

La filiera delle carni di selvaggina si propone di creare un indotto economico attraverso la vendita, normata e tutelata dal punto di vista sanitario, di tutta la selvaggina cacciata per le specie commercializzabili ai sensi della legge vigente.

L’immissione delle carni di selvaggina in filiera può provenire attraverso due sistemi:

– attraverso la fornitura diretta di piccoli quantitativi da parte del cacciatore di selvaggina selvatica al consumatore finale o a un dettagliante locale.

– attraverso uno stabilimento riconosciuto dentro Centro di Lavorazione Selvaggina (CLS).

Attraverso questo sistema di fornitura delle carcasse, è possibile avere una tracciabilità dei capi, analizzati singolarmente da un punto di vista igienico sanitario e potenzialmente identificabili anche da un punto di vista spaziale, al momento della vendita.

La gestione faunistico-sanitaria integrata degli ungulati selvatici rappresenta infatti una sfida cruciale per la sanità animale e la sicurezza alimentare. In questo contesto, la Regione Toscana ha implementato un iter legislativo innovativo e coordinato, finalizzato alla creazione di una filiera tracciabile delle carni di selvaggina.

Grazie alla sinergia tra coordinamento regionale, attività di Controllo Ufficiale,formazione dei Servizi Veterinari delle USL e il contributo gestionale da parte degli ATC, si è riusciti in breve tempo a realizzare un indotto economico che ogni anno migliora, a beneficio degli ATC, dei cacciatori, ma soprattutto di tutte quelle famiglie che usufruiscono delle carni di selvaggina, garantendo la migliore qualità del cibo sulle tavole toscane.

Un po’ di storia della filiera in Regione Toscana

L’impianto normativo della filiera proviene dai Regolamenti 178/2002, 852 ed 853/2004 che forniscono le definizioni e i requisiti igienico sanitari relativamente alla produzione primaria, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi prodotti alimentari e alla loro tracciabilità. Nel tempo l’impianto normativo, a seguito di un iniziale silenzio, si è implementato, irrobustito e delineato, attraverso le prime delibere di giunta che strutturavano i criteri tecnici e sanitari relativi ai Centri di sosta (oggi Centri di Raccolta della Selvaggina, o CRS) delle carcasse di selvaggina, andando poi a concretizzarsi per tramite della famosa legge obiettivo (L.R. 10/2016, prima legge in Italia che prevedeva tale attività), la quale ha portato le modifiche attuali sulla legge 3/94 e sul regolamento regionale attuativo della caccia (36/r/2022).

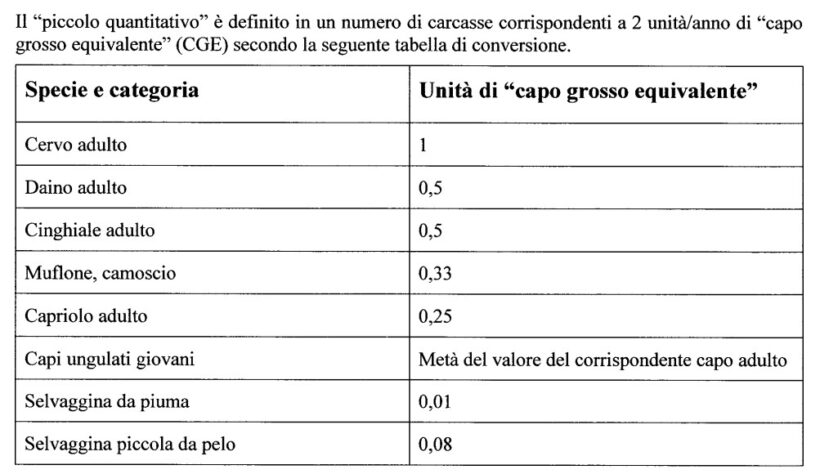

Nel 2021 a seguito della conferenza Stato-Regioni, sono stati determinati alcuni pilastri della filiera, tra cui i criteri di fornitura dei piccoli quantitativi, il ruolo determinante della persona formata e la cessione dei piccoli quantitativi, stabilendo le quantità cedibili annualmente da ogni singolo cacciatore attraverso la tabella del “Capo grosso equivalente”, di seguito evidenziata, e quantificabile in n.2 capi CGE pro-capite.

Si sottolinea che quanto sopra riportato vale solo per la cessione attraverso le “piccole quantità” da parte del cacciatore.

Nel caso della cessione ad un Centro di Lavorazione (CLS), anche tramite il passaggio da un Centro di Raccolta (CDR), il numero dei capi che possono essere conferiti provenienti da caccia o controllo è illimitato.

Nel 2023, recependo gli imput contenuti nelle linee guida sulla commercializzazione della carne di selvaggina della CSR, la Regione Toscana ha emanato la Delibera 528 del 15 maggio 2023 che norma tutti gli ambiti di cessione della selvaggina stessa.

Ma come può essere immessa concretamente una carcassa nel meccanismo della filiera?

Le carni di ungulati dovranno essere fornite sotto pelle ed eviscerate private anche dei visceri rossi che costituiscono la “corata”.

Le carni oggetto di commercializzazione devono obbligatoriamente essere sottoposte ad un esame visivo preventivo da parte di una “Persona formata”, cioè una figura formata mediante apposito corso nel riconoscimento visivo di eventuali patologie che possono interessare le carni di selvaggina.

Il cacciatore interessato a fornire i piccoli quantitativi ad un dettagliante è tenuto a sottoporre i capi all’esame per la ricerca della trichinellosi, mentre qualora i capi vengano poi conferiti ad un Centro di Lavorazione della Selvaggina (CLS) anche per tramite dei Centri di Raccolta della Selvaggina (CRS), sarà cura del centro stesso effettuare gli esami sulla trichinellosi.

In alcune realtà i CRS sono dotati di una sala di eviscerazione, distaccata dal gruppo di raffreddamento.

A seconda dell’origine della carcassa e del destino della stessa il cacciatore dovrà compilare la modulistica prevista dalla Delibera Regionale al fine di garantire la tracciabilità e rintracciabilità delle carcasse fornite, conoscere la filiera e la provenienza delle carni, mentre sarà la persona formata a certificare la conformità delle carni ad un primo esame visivo.

Il dettagliante, qualora acquisti direttamente i piccoli quantitativi dovrà essere dotato di idonee strutture registrate e rispondenti ai criteri dell’Allegato II del Reg. CE 852/04 per la scuoiatura e le successive operazioni di trasformazione.

E’ evidente come la filiera dei “grandi numeri” passi attraverso i CLS piuttosto che per i piccoli quantitativi. Come suggerisce anche il nome, e le possibilità ovviamente dettate dalla norma, sebbene inserire in commercio carni di selvaggina sia considerabile in entrambi i casi “filiera”, è chiaro come la possibilità di inserire capi senza limite numerico nel sistema CRS/CLS, aumenti la possibilità di realizzare economicamente un vero e proprio indotto.

Il sistema della filiera in termini economici

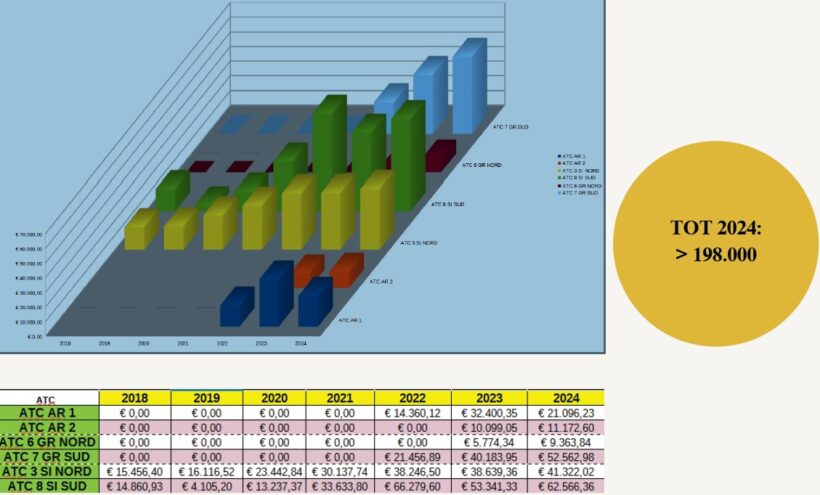

Da alcuni dati forniti nel territorio di competenza della USL Toscana sud-est, viene dimostrata la sostenibilità economica del sistema, evidenziando un incremento progressivo annuale, a fronte di un limitato e mirato finanziamento pubblico. Gli investimenti sono stati fatti nella quasi totalità dei casi dagli ATC, che di fatto sostengono la spesa iniziale (circa 20000€ per ogni singolo CRS, più un piccolo mantenimento delle strutture attraverso l’aiuto di volontari o addetti incaricati). Attraverso la filiera dei capi abbattuti in attività di controllo, inseriti nella filiera da parte degli addetti incaricati, in pochi anni, gli ATC hanno ripreso completamente le spese di realizzazione delle strutture.

Come si può evincere, anche soltanto analizzando i proventi delle ATC (i quali derivano in via esclusiva dagli animali abbattuti in operazioni di controllo nei territori di competenza degli ATC stessi e della Regione Toscana), si vede come annualmente vi sia un incremento economico, e come (ad esempio per quanto riguarda l’ATC 7, che ha realizzato dal 2022 al 2024 5 CRS) in pochi anni tutta la spesa iniziale sia stata ammortizzata.

Osservando soltanto questi dati, è possibile percepire quello che è il potenziale intrinseco della filiera in termini di conferimenti da parte dei privati e delle squadre di caccia al cinghiale.

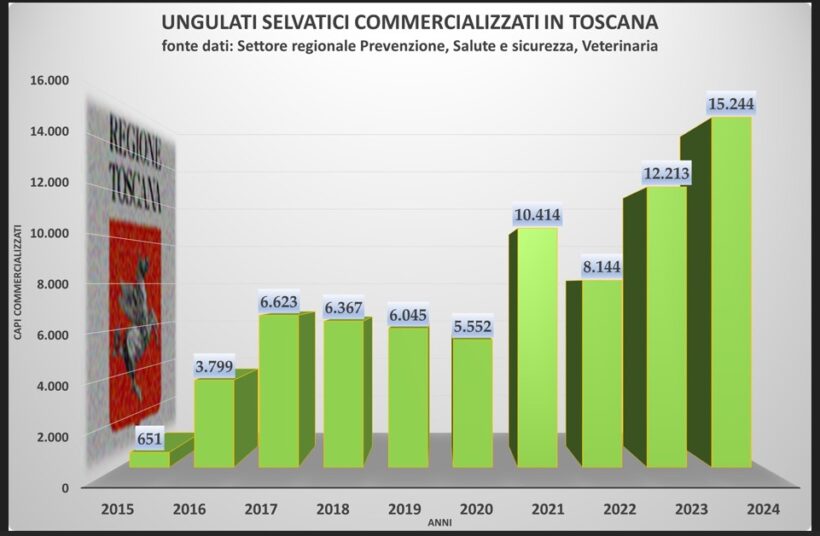

Di seguito una panoramica di quanto transitato dalla filiera negli ultimi anni.

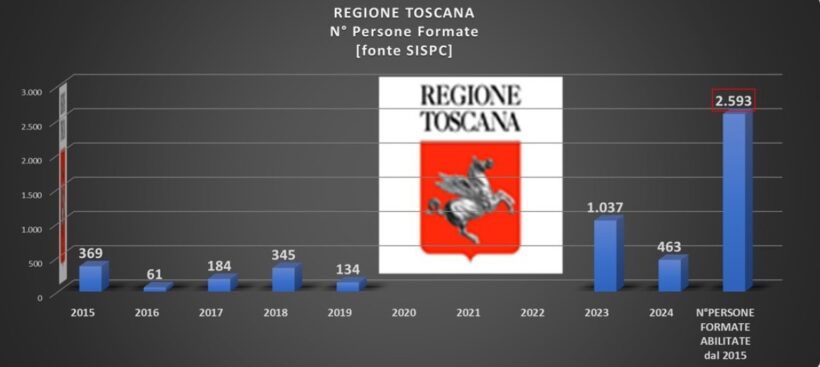

PERSONE FORMATE IN TOSCANA

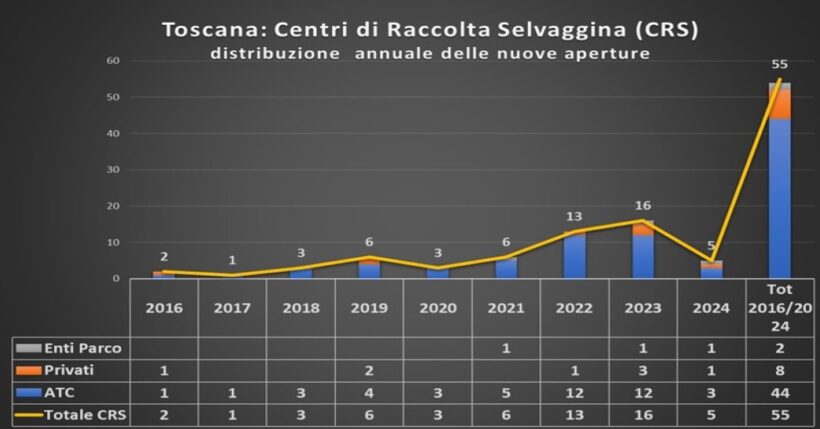

Presenza dei CRS in Toscana.

Dall’analisi dei dati riportati nei due grafici sopra è evidente che fino all’emanazione della legge obiettivo, Legge Regionale 10 del 2016, in Regione Toscana praticamente non esistevano le persone formate e i CRS, la costruzione delle prime celle da un lato e l’obbligatorietà di avere persone formate all’interno delle squadre di caccia al cinghiale e nei distretti per la caccia di selezione ha dato un primo impulso alle richieste dei cacciatori ad essere formati. Dopo una fase di stallo dovuta alla Pandemia l’emanazione delle Delibera 528/2023 ha dato nuovo slancio sia alla costruzione di CRS che alle richieste dei cacciatori di poter accedere ai corsi per persona formata.

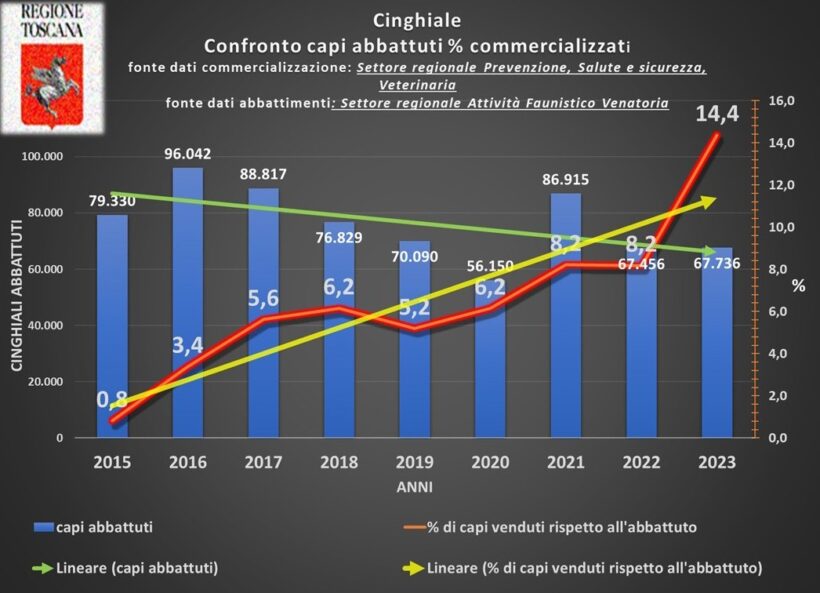

Nonostante si sia verificato un significativo decremento dei cinghiali abbattuti dal 2015 al 2023 la commercializzazione delle carcasse è passata dallo 0,8% al 14% del totale. Aver strutturato una filiera dando la possibilità di commercializzare è stata presa come una opportunità da parte del mondo venatorio.

Più aumentano i CRS e la loro diffusione capillare sul territorio e più aumentano le carcasse immesse in commercio.

La risposta alla domanda del “Perchè realizzare la filiera di selvaggina”, si può quindi riassumere in tre semplici punti:

1) perché le carni che transitano per la filiera vengono analizzate da un punto di vista sanitario, e quindi ciò che viene consumato sulle tavole, è salubre e di certa provenienza;

2) perché si crea un indotto economico per ATC e cacciatori, evitando le vendite non legali;

3) perché la qualità e la quantità di selvaggina disponibile sul mercato nazionale aumenta, superando (si spera) anche i preconcetti ideologici che circondano da sempre la caccia.

Assieme a questi innegabili valori, è necessario considerare che il consumo di carne di selvatici viventi in libertà, rappresenta una importante prospettiva per altri aspetti, soprattutto se confrontata a quella degli animali allevati.

- a) le carni di tali animali sono completamente prive di farmaci;

- b) i selvatici si nutrono di alimenti completamente naturali, da loro scelti in funzione delle disponibilità stagionali;

- c) le condizioni di vita dei selvatici sono influenzate solo da fattori di stress naturali;

- d) la selezione dei capi selvatici è solo “naturale”;

- e) l’abbattimento dei selvatici, specie di quelli prelevati in selezione, permette un decesso praticamente istantaneo e senza interazioni ravvicinate con l’uomo;

- f) il consumo di risorse ambientali da parte dei selvatici è “green”, non portando a impatti su suolo, e sulle risorse idriche;

- g) l’età di prelievo dei soggetti è nettamente superiore a quella dei capi allevati.

Rispetto alla carne acquistabile da altre filiere produttive, specie quelle industriali, i fattori di cui sopra generano una qualità dell’alimento retraibile dai capi selvatici assolutamente superiore a quanto oggi proveniente dalle normali forme di allevamento, e si configurano come eticamente ed ecologicamente sostenibile.

La filiera come monitoraggio passivo della PSA

visto il “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)” denominato con l’acronimo PRIU, gli ATC di fatto, grazie ai Centri di Raccolta della Selvaggina, sono stati inseriti tra le componenti di monitoraggio passivo fondamentali per la raccolta dei dati sulla Peste Suina Africana.

Dati in pillole

Nel 2023 circa il 15% del totale dei cinghiali abbattuti in territorio toscano è transitato per la filiera. Considerando che effettivamente i primi CRS sono stati realizzati nei primi anni di questo decennio è un grande risultato in termini di efficienza della filiera ed un quantitativo di dati sanitario molto importante.

La qualità delle carni di selvaggina

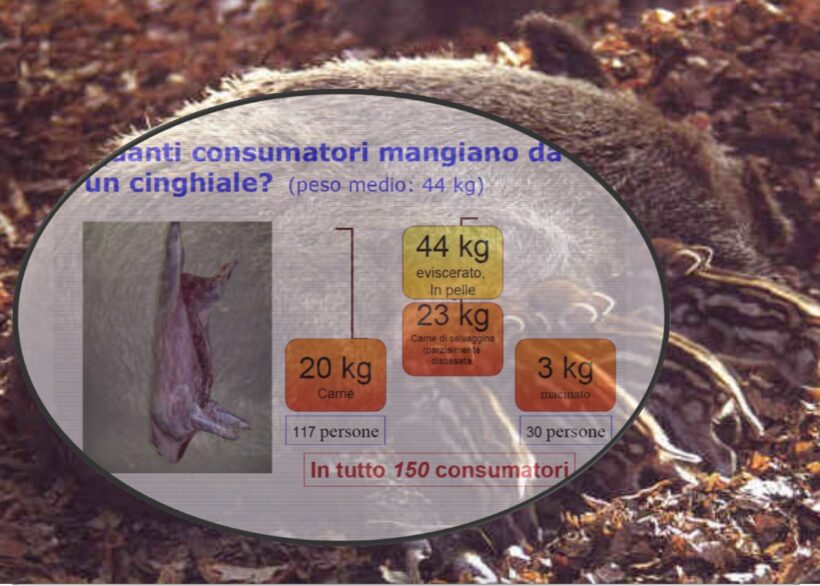

Immaginate soltanto la differenza tra un muscolo ben allenato, sempre in movimento, ed uno limitato ai movimenti dell’allevamento. La composizione in percentuale di grassi e proteine tra ungulati selvatici e d’allevamento è piuttosto differente. Il suino domestico possiede il 20% di grassi contro il 2% del cinghiale.

Inoltre la qualità delle carni di ungulati selvatici è decisamente migliore rispetto a quella di animali allevati in quanto più ricca di acidi grassi insaturi, polinsaturi e CLA, probabilmente per la dieta priva di concentrati e ricca di “prodotti di stagione non trattati”.

L’analisi swot di cui sopra evidenzia effettivamente quelli che sono i lati problematici della filiera, oltre ai punti di vantaggio. Ebbene occorre dire che dopo una reticenza iniziale, la filiera sta entrando a tutti gli effetti all’interno dell’enorme macchina dedicata all’attività venatoria, ed i numeri lo dimostrano. Sempre più cacciatori tendono ad usufruire dei CRS per vendere i capi di selvaggina abbattuta, e sempre più il servizio di controllo faunistico si esaurisce con il conferimento dei capi alle strutture per conto degli ATC.

In questo clima è utile dare un’occhiata al grafico di cui sotto, in cui emerge lo storico del numero di ungulati selvatici commercializzati in Regione Toscana negli ultimi dieci anni.

Volendo trarre delle prime conclusioni da questa esperienza relativamente recente e che potremmo definire pioneristica (i numeri dei capi transitati dao CLS non trovano paragone già oggi in nessun’altra regione italiana), si può affermare che i risultati fin qui raggiunti delineano una esperienza sotto certi aspetti ancora “immatura”, ma positiva, con il numero di ungulati abbattuti in crescita, il numero delle Persone Formate in costante aumento e un graduale sviluppo dell’indotto legato alla vendita della carne.

In sintesi: ancora molto rimane da fare, ma la strada tracciata sembra portare i propri frutti e forse, in un futuro non troppo lontano, da questa esperienza si potrebbero trarre spunti per applicazioni in altri contesti territoriali.

Già da qualche anno la Regione Toscana ha deciso di fornire alle famiglie bisognose, una parte degli ungulati abbattuti nell’ambito dei piani di controllo faunistico attraverso il Banco Alimentare della Toscana, ovviamente avvalendosi delle indagini sanitarie che la filiera mette a disposizione.

La finalità sociale è molto importante, tanto che il progetto è stato confermato anche per l’anno in corso, attraverso lo stanziamento di 40000 Euro, necessari a sostenere i costi vivi del progetto.

Citando un articolo di Toscana Notizie:

“E’ tanta la carne proveniente da ungulati selvatici abbattuti nell’ambito di piani di controllo della Regione” – ricorda la vice presidente ed assessora alla caccia, Stefania Saccardi,- “così abbiamo ritenuto necessario incentivare la beneficenza alimentare e coordinare gli ambiti territoriali di caccia, ovvero le strutture territoriali che programmano l’attività venatoria a livello territoriale: un modo per rispondere ai bisogni delle fasce di popolazione più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità”.

Un gesto importante e concreto, ottenuto anche grazie alla collaborazione del mondo venatorio.

Luca Mattioli, Vito Mazzarone, Marco Ferretti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne – Regione Toscana

Contatti: marco.ferretti@regione.toscana.it – 055/4386059