Uno studio sulla partenocarpia del Melo

di Enrico Ruzzene

Questa tesi racconta il ritrovamento di un particolare genotipo di melo con spiccata tendenza alla partenocarpia: una caratteristica che, tramite opportuni programmi di miglioramento genetico, può far ipotizzare in futuro il superamento delle problematiche relative all’impollinazione del melo, vista l’importanza che la pianta riveste nel panorama agricolo mondiale.

La partenocarpia

La partenocarpia è un fenomeno che consiste nella formazione del frutto senza che sia avvenuta la fecondazione del fiore. In senso stretto, quindi, un frutto partenocarpico è privo di semi e la capacità dell’ovario di accrescersi in assenza di semi è un carattere sotto controllo genetico. La partenocarpia può essere l’unico modo di produrre frutta in certe varietà; in altre specie e varietà la partenocarpia è facoltativa e frutti partenocarpici si possono sviluppare quando condizioni ambientali particolari impediscono la fecondazione. Il fenomeno, quindi, dipende dalla biologia della specie e dalle condizioni al momento della fioritura.

Il melo

Il melo rappresenta una delle specie frutticole più importanti per l’Italia e per la UE e, più in generale, per tutto l’emisfero Nord; è poi coltivato anche in Paesi dell’emisfero Sud. La sua grande diffusione è dovuta:

- alla buona adattabilità agli ambienti temperato-freddi, dove è difficile la coltivazione di altre specie;

- al fatto che incontra i gusti di un pubblico numeroso;

- alla contemporaneità di maturazione dei frutti di una stessa cultivar e al buon intervallo di giorni entro cui la raccolta può essere programmata;

- alla lunga conservabilità in condizioni eccellenti dei frutti di alcuni gruppi varietali. La ‘Golden Delicious’ può essere conservata in frigorifero per 6-8 mesi senza problemi e lo stesso vale per la ‘Fuji’.

Biologia del melo e importanza dell’impollinazione per la produzione

La maggior parte delle cultivar di melo sono diploidi con corredo cromosomico 2n = 34. Le piante di melo presentano gemme a legno e gemme miste (gemme che danno origine contemporaneamente ad un corimbo fiorale e ad un germoglio). Le gemme miste sono portate da rami fruttiferi diversi: lamburde, brindilli e rami misti. I fiori sono riuniti in corimbi di 4-9 fiori, si presentano a geometria pentamera, con 5 sepali, 5 petali, numerosi stami, 5 stili, 5 carpelli ciascuno dei quali differenzia 2 ovuli (raramente di più); l’induzione a fiore avviene circa 40 giorni dopo la fioritura (giugno). Notevole è il fabbisogno in freddo: nonostante l’estrema variabilità (si può andare da 250 a 1700 ore al di sotto di 7.2°C), la maggior parte delle cultivar diffuse nelle zone temperato-fredde necessitano di oltre 800 ore di freddo.

Il melo è una pianta allogama a impollinazione entomofila; inoltre le principali cultivar di melo sono autoincompatibili, con autoincompatibilità di tipo gametofitico. Esiste qualche eccezione all’autoincompatibilità (come la cv. giapponese “Megumi”, che lascia intravedere la possibilità in futuro di ottenere cultivar autofertili), ma, al di là di queste eccezioni, è necessario assicurare la presenza di api nel frutteto al momento della fioritura e prevedere degli impollinatori (meli da fiore) oppure, più semplicemente, coltivare varietà diverse nello stesso appezzamento. Bisogna, tuttavia, ricordare che l’inserimento di impollinatori deve essere ben studiato: gli impollinatori devono avere lo stesso periodo di fioritura della cultivar; il polline deve essere compatibile; gli impollinatori possono essere rappresentati da meli da fiore o da varietà commerciali diverse: nel primo caso le piante dell’impollinatore vengono allevate in forme contenute per ridurre l’ingombro di piante improduttive; nel secondo caso le piante vengono allevate normalmente su file diverse da quelle dove è allevata la cultivar da impollinare.

La partenocarpia nel melo

Anche il melo può sviluppare frutti senza semi: questo non è un fattore che influisce eccessivamente sulla qualità del frutto commercializzato (non interessa molto al consumatore la presenza o meno dei semi nelle mele che dovrà mangiare, dato che il vero frutto, il torsolo, non viene comunemente mangiato), ma, d’altra parte, può diventare interessante per il fatto che può ovviare alla necessità di allevare piante impollinatrici, può risolvere problemi legati alla scarsa attività degli insetti pronubi, può far superare danni da freddo in fioritura; inoltre, secondo lo studio di Chan (1967), i meli (nel caso particolare, la cultivar “Spencer Seedless”) che producono mele senza semi non hanno gli stessi problemi di alternanza di produzione che si possono manifestare in meli che sviluppano frutti con semi e non sono soggetti ad opportuno diradamento.

Frutti partenocarpici possono essere prodotti da piante adulte di diverse varietà quando, a causa di cattive condizioni climatiche in occasione della fioritura o in assenza di impollinatori nelle vicinanza della pianta porta-seme, l’impollinazione è ridotta o impedita del tutto: certamente il fenomeno è legato all’età della pianta e alle condizioni climatiche al momento della fecondazione (Dennis 1967, Soltesz 1996, Pauwels et al 1999, Saito et al 2007), ma è legato soprattutto a fattori genetici che caratterizzano le varietà con maggiore o minore predisposizione allo sviluppo di frutti non impollinati: varietà come “Megumi”, “Orin”, “Cox Orange Pippin” e qualche altra hanno una spiccata predisposizione a produrre frutti partenocarpici in assenza di fecondazione (Pawels et al 1999), anche se di ridotte dimensioni, e sono in grado di mantenerli in pianta fino alla loro completa maturazione. Varietà di melo, come “Spencer Seedless”, “Wellington Bloomless”, “Rae Ime”, sono invece capaci di sviluppare con regolarità e costanza negli anni frutti partenocarpici. Queste varietà sono dei mutanti naturali, che fenotipicamente presentano fiori apetali: si tratta di un carattere sotto controllo monogenico, recessivo (Tobutt 1994).

E’ stata inoltre molto studiata per il melo la partenocarpia stimolativa: in questo caso, la partenocarpia è indotta per mezzo di polline irradiato o ormoni vegetali (es. gibberelline in fioritura). Questi trattamenti favoriscono la persistenza di frutti partenocarpici per poche settimane; per prolungarla, a volte fino alla raccolta, è necessario eseguire ulteriori trattamenti a base di auxine e/o citochinine (Watanabe et al 2008).

Descrizione di un genotipo di melo con predisposizione alla partenocarpia

Nell’estate 2009, è stata visitata una cava di pietra piasentina della ditta Julia Marmi di Cividale del Friuli (UD) in località Clastra (UD). L’area della cava, che era in parte non toccata dagli scavi e in parte ripristinata con tecniche di ingegneria naturalistica, includeva piante di castagno, melo, pero, susino e varie essenze boschive, in parte preesistenti all’avvio delle operazioni di scavo e in parte rimesse.

Paesaggio della cava di pietra piasentina in località Clastra (UD). Si può osservare il paesaggio in parte naturale e in parte ripristinato dopo l’estrazione (Autore: Prof. Raffaele Testolin)

Nel corso della visita è stata osservata una pianta di melo con frutti particolarmente allungati. La pianta era presente in esemplare unico ed aveva attorno alcune piante di melo di notevoli dimensioni, probabilmente preesistenti allo sfruttamento della cava. Una parte dei frutti dell’albero si presentavano con una tipica forma allungata, più larga verso l’estremità del peduncolo e più rastremata verso l’estremità distale; altri frutti si presentavano con forma quasi cilindrica, molto allungati, a sezione trasversale pressoché regolare lungo tutta la lunghezza del frutto. Le due tipologie di frutto sono visibili in figura.

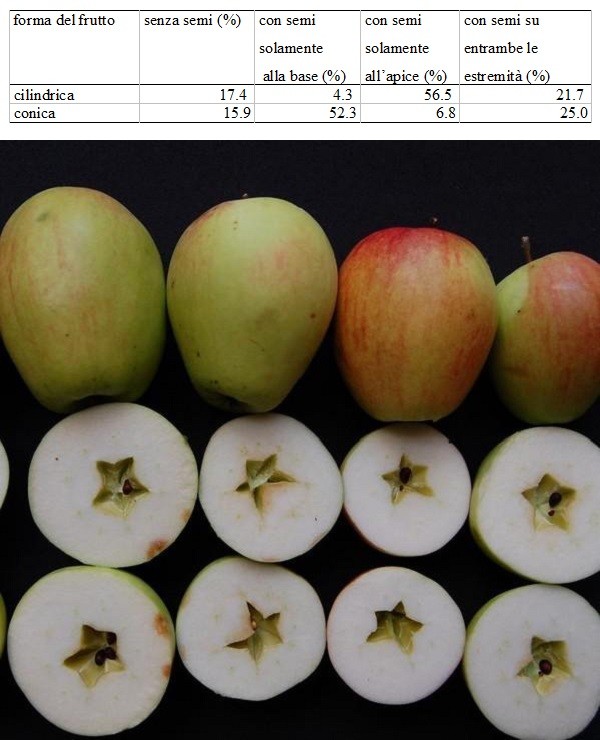

I frutti alla raccolta. Si notano le due tipologie di frutto: cilindrica con sezione trasversale pressoché regolare lungo tutto il frutto; conica con diametro trasversale maggiore verso il peduncolo e più rastremato verso la parte distale. (Autore: Prof. Raffaele Testolin)

La presenza di frutti privi di semi è stata osservata in proporzioni simili nelle due tipologie di frutto e ciò fa escludere qualsiasi relazione tra la forma del frutto e l’assenza di semi. La percentuale elevata di frutti senza semi (ca. il 16 % del campione analizzato) con pesi medi dei frutti senza semi pressocchè identico a quello dei frutti con semi fa pensare che il genotipo oggetto di studio abbia effettivamente una predisposizione genetica alla produzione di frutti partenocarpici. Altro aspetto fornito dall’analisi dei dati riguarda la posizione dei semi e la loro relazione con la forma del frutto. I frutti di forma cilindrica presentavano prevalentemente semi nella parte distale delle logge ovariche, mentre i frutti di forma conica presentavano semi prevalentemente nella parte delle logge ovariche più prossima al peduncolo del frutto: ciò fa pensare a un’influenza della posizione dei semi sulla forma dei frutti (vedasi tabella).

Tabella: frequenza di frutti senza semi e con semi, questi ultimi distinti in funzione della posizione dei semi stessi nelle logge ovariche (% di frutti rispetto al n. totale per quella determinata forma)

Frutti di forma cilindrica interi e in sezione trasversale per mostrare la dislocazione dei semi nelle logge ovariche. I frutti in sezione della prima fila mostrano la parte basale del frutto, quelli della seconda mostrano la parte distale. (Autore: Prof. Raffaele Testolin)

Future indagini

L’indagine condotta finora ha avuto un carattere del tutto preliminare. Alcuni approfondimenti necessari per comprendere meglio il genotipo descritto possono riguardare:

- l’analisi di identità genetica (fingerprinting) di materiale prelevato da varie parti della pianta per verificare l’uniformità genetica della stessa. Il confronto successivo con basi di dati di profili molecolari di cultivar di melo potrebbe permettere di controllare possibili sinonimie con altre accessioni. Tra i vari tipi descritti in letteratura e per i quali esistono a volte vere e proprie schede pomologiche c’è, ad esempio, la mela ‘Musa’ o ‘Musona’, detta così per la forma allungata e rastremata verso l’apice, la ‘Codel’ di forma allungata con l’apice ricurvo, il ‘Pom (o Pum) salam’, ugualmente di forma conica molto allungata al punto da determinarne il nome colorito.

- l’analisi del livello di ploidia della pianta, che può essere eseguita facilmente mediante citometria in flusso. Il melo è geneticamente diploide (2n = 34), pur derivando da una antica poliploidizzazione (Velasco etal 2010), ma esistono numerose accessioni triploidi ed alcune a livello di ploidia superiore (Way et al 1990);

- germinabilità del polline;

- prove di impollinazione controllata con reciproci. In altre parole, il polline della pianta oggetto di studio viene impiegato per impollinare varietà diploidi note e polline di varietà diploidi viene impiegato per impollinare i fiori isolati della pianta oggetto di studio. In questo tipo di prove viene sempre inclusa l’autofecondazione con polline dello stesso genotipo.

Possibili applicazioni per il breeding

La predisposizione di questo genotipo a produrre frutti senza semi è una caratteristica che può essere utilizzata nei programmi di miglioramento genetico, per garantire produzioni interessanti anche negli anni in cui problemi legati all’impollinazione (mancata disponibilità di polline di varietà diverse, ritorni di freddo, scarso volo di pronubi ecc.) potrebbero minacciare la produzione del meleto. E’ possibile ipotizzare, in prospettiva, la produzione di mele completamente partenocarpiche, coltivabili in appezzamenti monovarietali senza utilizzo di varietà impollinatrici.

Un secondo aspetto di pregio ugualmente interessante è la forma del frutto allungata, che è certamente una caratteristica di pregio delle mele, tanto che abitualmente si usa trattare con fitoregolatori (es. Promalin) le varietà di mele più tondeggianti per indurle ad assumere una forma più allungata. Da questo punto di vista la caratteristica genetica di questo genotipo di produrre frutti molto allungati può essere utilizzata anch’essa nei programmi di breeding.

Bibliografia

Chan B G Cain J C (1967) The effect of seed formation on subsequent flowering in apple. Proceedings of the American Society for Horticultural Science: 63-68, 91

Dennis GD (1967) Apple Fruit-Set: Evidence for a Specific Role of Seeds. Science 156 (3771): 71-73

Pauwels E Esseyn R Keulemans J (1999) Parthenocarpy and apple breeding. Acta horticulturae 484: 55-59

Saito A Fukasawa-Akada T Igarashi M Sato T Suzuki M (2007) Self-compatibility of 3 apple cultivars and identification of S-allele genotypes in their self-pollinated progenies. Hort Res 6: 27–32

Soltesz M (1996) Fertility of some current apple varieties. Kerteszeti Tudomany 28(3-4): 32-34

Tobutt KR (1994) Combining apetalous parthenocarpy with columnar growth habit in apple. Euphytica 77: 51-54

Velasco R (2010) The genome of the domesticated apple (Malus x domestica Borkh.). Nature genetics 42: 833–839

Watanabe M Segawa H Murakami M Sagawa S Komori S (2008) Effects of Plant Growth Regulators on Fruit Set and Fruit Shape of pasrthenocarpic apple Fruits. Jap. Soc. Hort. Sci. (77): 350, 355-356

Way RD Aldwinkle HS Lamb RC Rejman A Sansavini S Shen T Watkins R Westwood MN Yoshida Y (1990) Apple (Malus): 1 62. In Moore JN and Ballin¬gton Jr JR (eds). Genetic resources of temperate fruit and nut crops. Vol. I, I.S.H.S., Wageningen, Holland

Sintesi della Tesi di laurea Triennale in Scienze agrarie di Enrico Ruzzene

Relatore: Prof. Raffaele Testolin

Università degli Studi di Udine – Facoltà di Agraria

Enrico Ruzzene, laureato in Scienze agrarie presso l’Università degli Studi di Udine, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, discutendo la tesi dal titolo “Influenza di tecniche agronomiche sulle infestazioni di fitofagi della Vite”. Curriculum vitae >>>

|

Come fare un buon vino Vengono affrontati sinteticamente tutti i passaggi che dalla vite portano alla bottiglia… |